海難救助の先鋭部隊「機動救難士」。その数は全国でわずか90人しかおらず、海上保安官の1%以下だ。今回、その部隊に今年4月に配属された若き新人隊員に密着。過酷な訓練の中で成長する様子を追った。

別名「空飛ぶ海猿」…先鋭部隊に配属された若き研修隊員

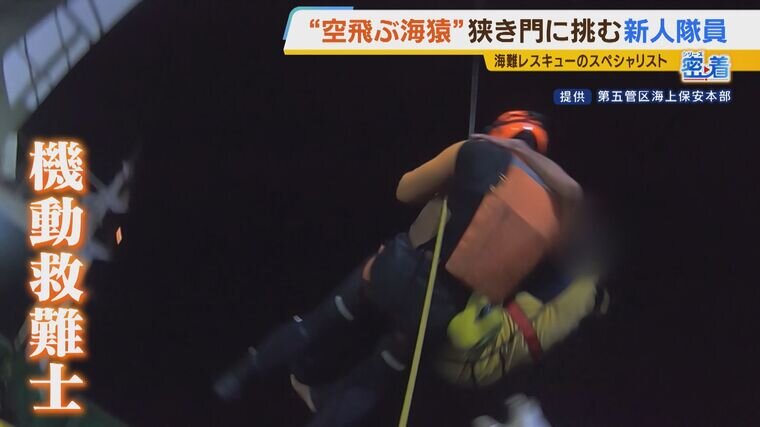

今年8月、和歌山県沖で貨物船同士の衝突事故が発生した。転覆した船の乗員のうち3人が海上保安庁のヘリコプターによって救出された。

ロープを使って船に降り、救助活動にあたったのが「機動救難士」、別名“空飛ぶ海猿”だ。関西空港島にある海上保安庁の航空基地に機動救難士の部隊はある。

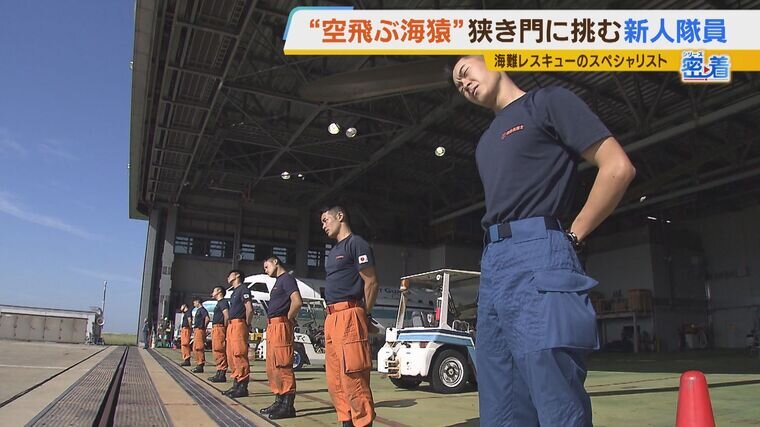

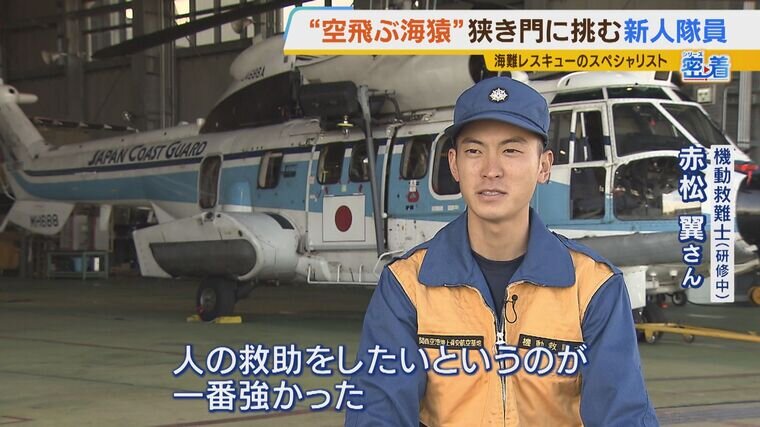

メンバーは9人。オレンジ色の制服が彼らのトレードマークだが、1人だけ青い服の隊員がいる。赤松翼さん(28)、今年4月にこの部隊に配属されたばかりで研修中の新人だ。

(赤松翼さん)「人の救助をしたいというのが一番強かったです。ヘリで現場に向かう迅速性、要救助者を助けられる可能性が高いと思うので、そういうところが機動救難士になりたいという理由です」

機動救難士は全国でわずか90人。海上保安官の1%以下という狭き門だ。

【訓練の様子】

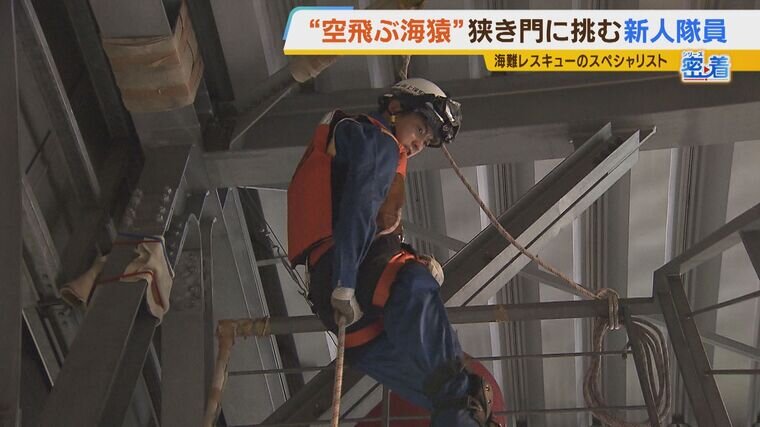

(赤松さん)「ロックよし、ピンよし、カラビナ安全環よし」

赤松さんがまず覚えないといけないのが、ロープを手で操る「リぺリング降下」だ。手や体の摩擦でロープの滑り具合を調整することで、不安定な船の上にもタイミングを合わせて素早く降りることができる。一方で、手順を間違えれば落下の危険性もあるため、繰り返し体に覚えこませる。

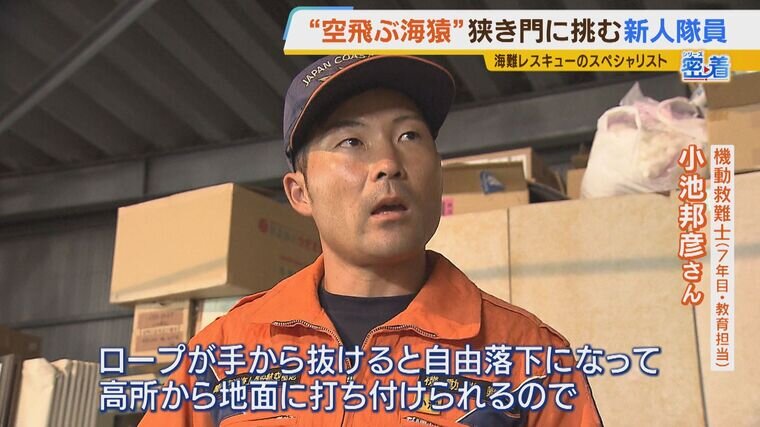

(機動救難士7年目・教育担当 小池邦彦さん)「基礎の基礎ですね。ロープが手から抜けてしまうと自由落下になって高所から地面に打ち付けられることになるので、それだけは避けたい」

この日は、赤松さんが実際にヘリから降下する訓練が行われた。防波堤に釣り人が取り残されているという想定で、赤松さんはヘリを離れるタイミングを見計らい、目標に向かって慎重に降りていく。

(小池さん)「降りだして、いい具合のところを見計らって降りている。あれでいいと思うから良かった」

(赤松さん)「安全確認も最初に比べると見えてきているのかなというところと、降下も落ち着いてできているのかなと思っています」