注目の「福祉ネイル」。実は認知症にもその効果が期待されています。

介護予防の専門家・佐藤三矢 教授は今から16年前、教え子の卒業研究に衝撃を受けたといいます。それは「ネイルをすることで認知症女性の『生活の質』が向上する」という結果でした。

東京通信大学 人間福祉学部 佐藤三矢 教授

「ツメに色を塗っただけでそうなる訳ないでしょうと正直、ちょっと腹が立つぐらい学生さんに詰め寄った。嘘でしょう、こんなことあるわけないでしょう、何かの間違いじゃないですかって」

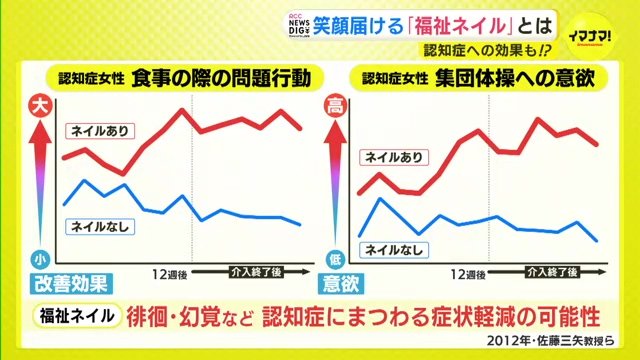

これをきっかけに本格的な研究を始めた佐藤教授。ネイルをすると、▽食事のときの問題行動が改善されたり、▽体操に参加する意欲が高まったりすることが分かり、「福祉ネイル」が徘徊や幻覚などの「認知症」にまつわる症状を軽減する可能性があることを明らかにしました。

東京通信大学 人間福祉学部 佐藤三矢 教授

「女性の性質として何歳になっても例え認知症が伴っても、自分を美しく彩ることで深い大きな喜びが、ネイルの施術を受けた女性の脳の中で生まれるんでしょうね」

「認知症」には見つめ合い、会話をして触れること(=見る・話す・触れる・立つ/離床)で相手を大切に思う気持ちを伝えるケア方法がありますが、「福祉ネイル」はこの方法とよく似ているということです。さらに佐藤教授は「福祉ネイル」が「寝たきり予防」につながる可能性も指摘します。

東京通信大学 人間福祉学部 佐藤三矢 教授

「福祉ネイルで気持ちや気分の前向きさが生まれると『社会的フレイル(虚弱)』の予防にもなる。いわゆる高齢者の引きこもりの予防。さらに外出頻度が上がると最終的に『身体的フレイル』の予防にもつながる。まさしく高齢化社会・人生100年時代で福祉ネイルが大きく貢献できる部分」

中尾さんは、介護や福祉の現場に「福祉ネイル」が当たり前に存在する日が来るよう願っています。

福祉ネイリスト 中尾将吾 さん

「福祉ネイルは塗ってゴールではない。色を塗ったら楽しくなって外に出て、いろんな人に出会ったり…。高齢者が元気でいるにはオシャレはすごく大事だが、まだまだ介護・福祉の世界は『美容』が結びつかない。ぼくらがみんなの感覚を変えていきたい」

◇ ◇ ◇

「福祉ネイル」は気分が前向きになる→積極的になる→身だしなみに気を遣う→外出する→寝たきりを防ぐという高齢者にとって良いサイクルのきっかけになる力を持っています。「福祉ネイル」の行為自体が「見る・話す・触れる・立つ」という認知症のケア手法=「ユマニチュード」と似ています。これは相手を大切に思う気持ちを伝える手法。お年寄りの自己肯定感が高まります。そのため「福祉ネイル」は男女ともに良い効果が期待できるといわれています。佐藤教授の研究では、高齢者だけでなく、▽闘病中の方や、▽アスリート、▽子育て中のママたちも癒される・前向きになるといった効果があることが分かってきているということです。