去年「報道特集」でお伝えした、火山の噴火によって湖底に沈んだ宿場町の調査についてです。2年目となる今年、この“水中災害遺跡”で新たな発見が相次ぎました。

(2022年の取材記事はこちら)

150年前の沈没船を調査…水中考古学とは

7月中旬、伊豆半島の先端付近の海。船上にいたのは、東海大学准教授の木村淳。水中考古学者だ。

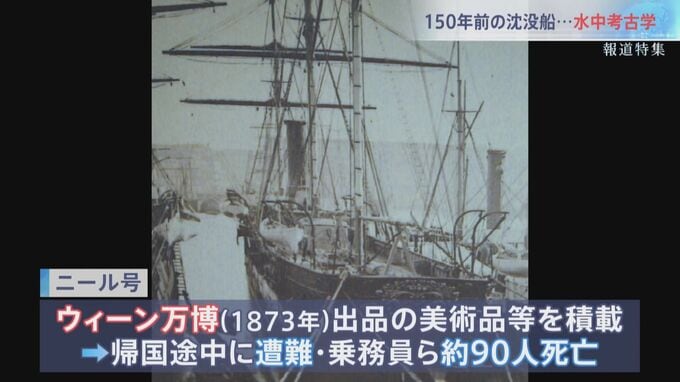

明治時代初期にこの付近で暴風雨のため座礁・沈没した船「ニール号」の調査を行おうとしていた。

「ニール号」は、日本政府がウィーン万博に出品した多数の美術品などを積んでいたが、帰国の途中、乗務員ら約90人とともに遭難してしまった。

美術品は一部が回収されたが、船体の状態など、わかっていないことも多く調査が続いているのだが…

この日は海が激しくうねり、船が大きく揺れる。経験豊富な木村でさえ、船酔いの症状が。それでも潜水準備を始め、うねる海の中へ…

そして30分後、波間を縫って木村が戻ってきた。水深34m地点で見つけたのは「ニール号」に関連するとみられるもの。船酔いに悩まされたが、「ニール号」の事故の全容に近づく調査になったという。

東海大学 木村淳 准教授

「ここまで来たら自分の体調ですから、潜れるだろうなとギリギリの所で潜った。使命感とかではない、執念」

2024年は沈没から150年となる。木村は海底の遺跡を活用して「ニール号」の悲劇について、改めて情報発信を行いたいと考えている。

木村淳 准教授

「伊豆半島最大の海難事故の歴史を持っている遺跡。その歴史的意義が、もう少しうまい具合にリンク付けできるのではないか」

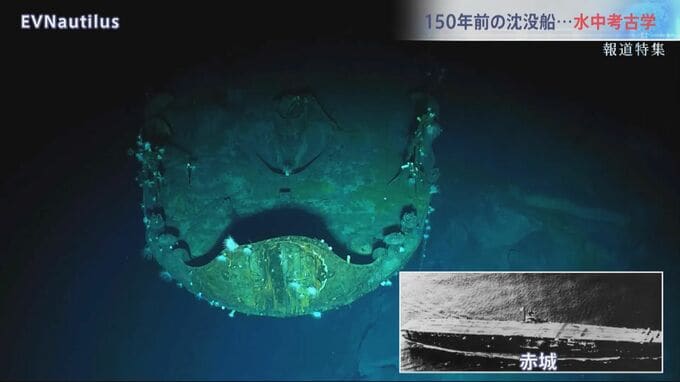

一方、木村の活動は日本国内だけに留まらない。これは太平洋戦争中のミッドウェー海戦で沈没した旧日本海軍の空母「赤城」の映像。

木村はアメリカの研究者らと調査チームに参加し、81年ぶりにその姿を捉えることに成功した。

その木村が2022年度から調査を始めた“水中災害遺跡”がある。