水中考古学に密着 湖底の宿場町

「ニール号」の調査から1週間後の7月下旬、木村の姿が福島県の桧原湖にあった。

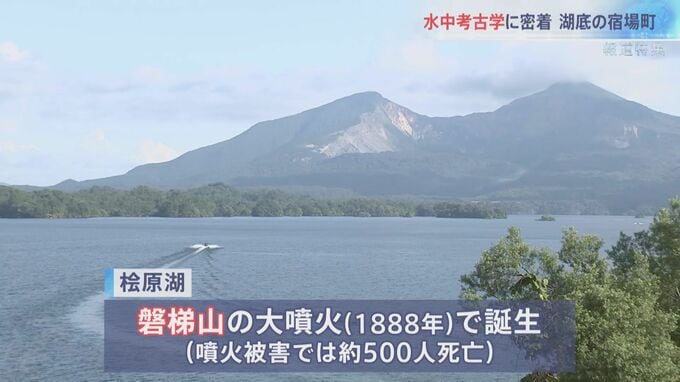

桧原湖は約130年前に磐梯山が突然大噴火した際、崩壊した山体の一部が近くの川を堰き止めて誕生した湖だ。

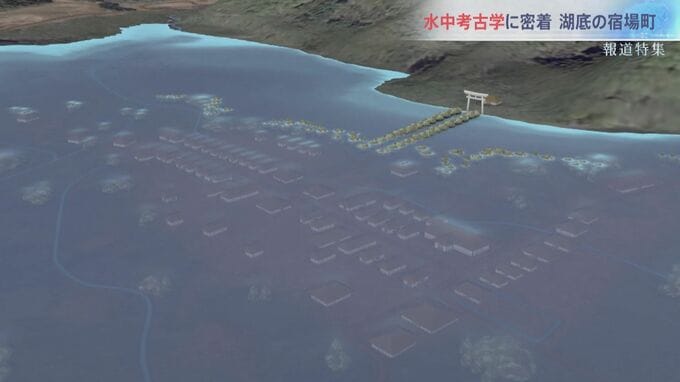

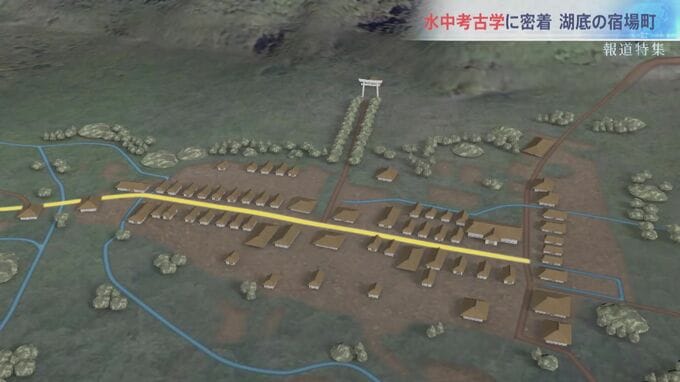

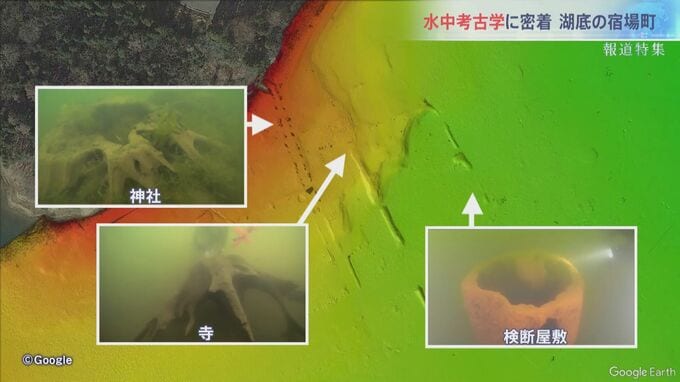

当時、この地には「桧原宿」という宿場町があったが、桧原湖ができる過程で、約1年をかけて湖の底に沈み、高台にあった神社だけが地上に残った。

木村は2022年度から他の研究者とともにこの「桧原宿」を調査している。

こうした水中遺跡は、陸上と違って、その後の開発の影響を受けにくいため、当時の姿がある程度残る。

災害や戦争といった人間の負の歴史を伝えるものが多く、現代の社会に有益な情報をもたらすのだ。

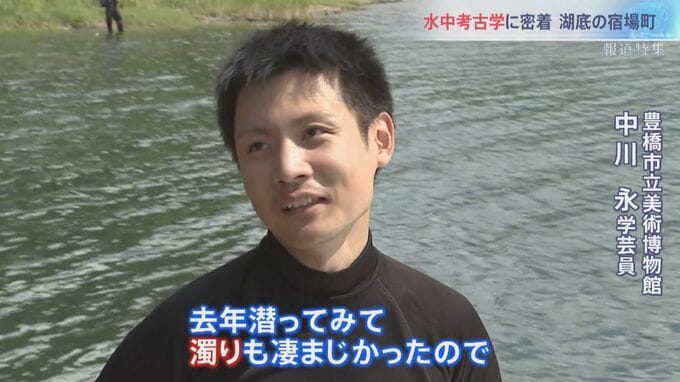

一方、同じ潜水調査チームの中川永は…

豊橋市立美術博物館 中川永 学芸員

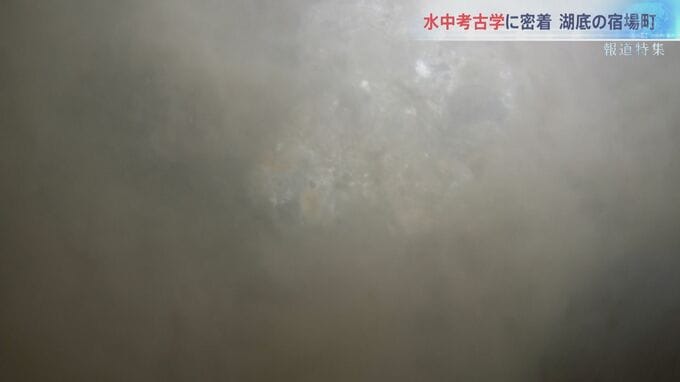

「去年、潜ってみて、濁りも凄まじかったので、今年も同じだとちょっと大変だなって」

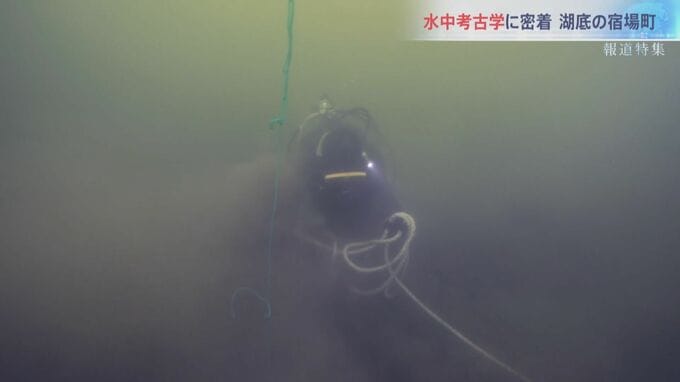

濁りの原因は湖の底に堆積するシルトという細かい土の粒子。湖底の様子を分かりづらくさせているほか、ちょっとした衝撃で巻き上がってしまい、視界を悪化させるのだ。

湖の底に沈む「桧原宿」の全容解明に向けて、2023年度、調査チームには2つの目標がある。

1つ目は、2022年度から目指してきた「桧原宿」の中心を通っていた街道の位置の特定。

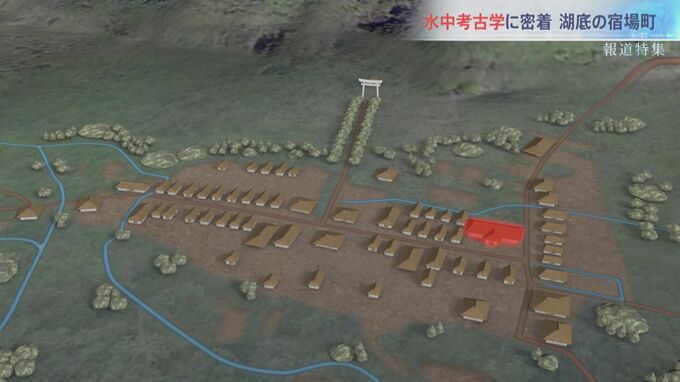

そして2つ目が、宿場を行き交う人を監視するなど治安維持の役割を担っていた「検断屋敷」と呼ばれる「桧原宿」最大級の建物の跡地を調査することだ。

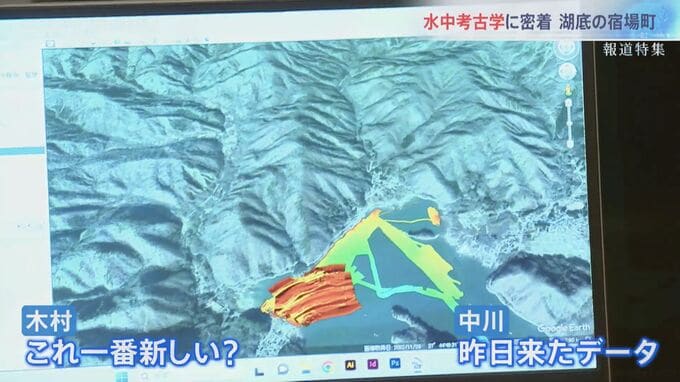

調査初日前夜のミーティングでは、木村たちのもとに、湖底の状態を3次元で確認できる最新のデータが届いていた。

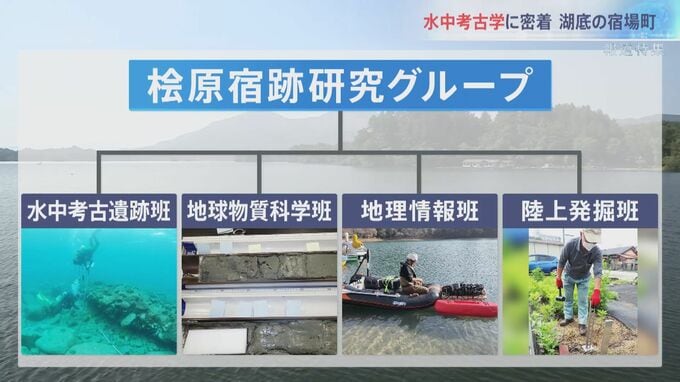

「桧原宿」の研究グループは木村が統括する「水中考古遺跡班」のほかにも様々なチームがあり、四季を通して調査が続いている。

2023年6月には複数の音響ビームを使った湖底の調査が行われた。木村たちが見ていたのは、そのデータだった。

翌日、GPSなどを使って位置を推定。「検断屋敷」とみられる地点に潜水する。

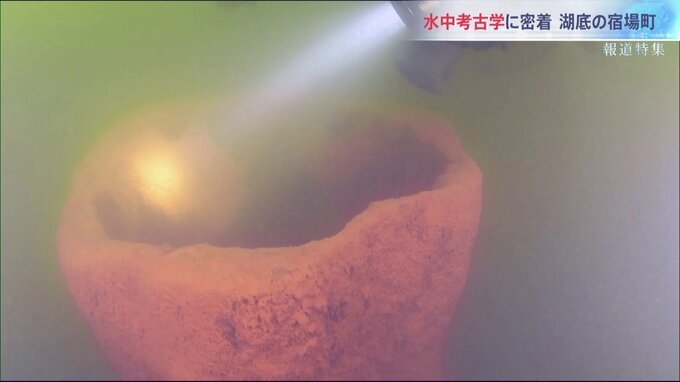

そこには、大きな切り株が。臼のように内部が空洞になっている。

これまでの調査で、神社や寺といった宿場の重要な施設でも大きな切り株が確認されている。

同じ様に大事な役割を持っていた「検断屋敷」にも大木があったと考えられ、ここが跡地だと特定することができた。

木村淳 准教授

「データ通りの場所に潜れたのかな。立派な屋敷に立派な木があるという感じ」

続いての目標は、街道の位置の特定。しかし現在、街道はシルト(沈泥)に覆われ、発見は容易ではない。

実は今回、ある“秘密兵器”が準備されていた。

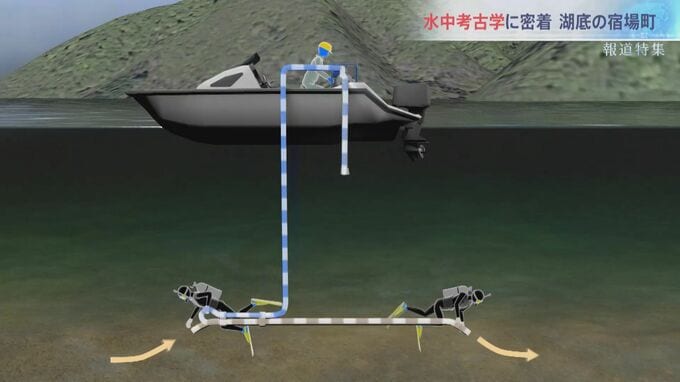

ボートに積み込まれた、エンジンポンプ。そして、木村が長いホースを担いできた。さらに、ホースの先端にとりつけるヘッドも。木村のオーダーメイドだというが、これらは一体…?

木村淳 准教授

「掘削機材、ウォータードレッジ、水中ドレッジと呼ばれるもの」

この水中ドレッジでシルトをどう取り除くのか。

水中ドレッジは水の流れを利用する装置。エンジンポンプで湖底に向けて水を送り出すと、その水流にともないヘッド部分で吸引力が発生。シルトを吸い込み除去するのだ。

ドレッジのヘッドが湖に投入され、準備完了。作動し始めたドレッジ。ヘッド部分の様子はどうなっているのか。手でシルトをすくうようにドレッジに吸い込ませる。すると、湖底の様子が少しずつ見えてくる。

吸引力はそれほど強くないが、軽いシルトには十分だという。

一方、排出口を見てみると、集められたシルトなどが勢いよく噴き出していく。

こうした水中ドレッジを使った調査は国内では極めてめずらしいというが…

木村淳 准教授

「試掘成功です。うまくいっている」

はたして、シルトを取り除き、街道を発見することはできるのか…