“水中災害遺跡” 暮らしの痕跡が…

調査中盤、研究グループ全体のリーダー・海洋研究開発機構の谷川亘が合流。木村らとともに湖底の堆積物を採取した。

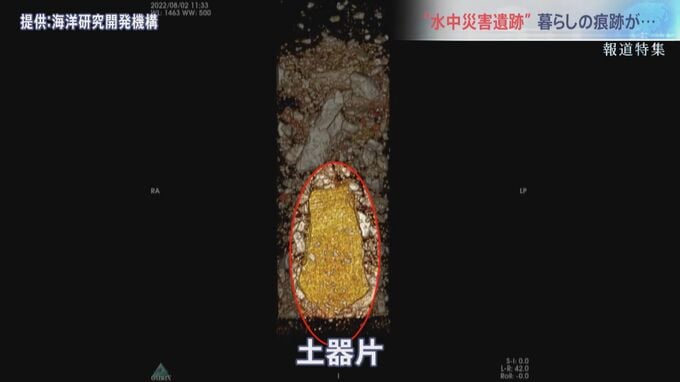

2022年度も行われたこの調査では、住居や街道とみられる場所で、それぞれ地盤の特徴に違いがあることがわかったほか、サンプルの中から土器片も見つかった。

2023年、特にターゲットとしているのが…

海洋研究開発機構 谷川亘 主任研究員

「畑地、畑ですね。どういった農作物をつくって、それを食べて暮らしていたのか、おもに蕎麦がつくられていたと文献に載っているが、この土地の100年前の蕎麦の痕跡を捉えることができたら成功ではないか」

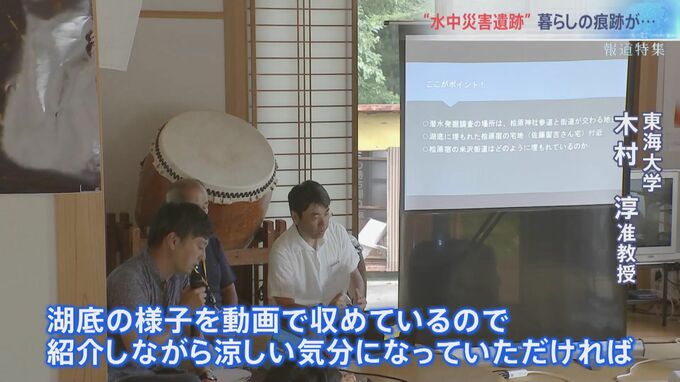

徐々に出てきた調査の成果を知らせるため、湖近くの住民らへの説明会が行われた。

木村淳 准教授

「湖底の様子を動画で収めていますので、紹介しながら涼しい気分になっていただければ」

谷川亘 主任研究員

「この学術的な研究成果を学問の世界だけでなく、一般の人や教育向けにもどんどん紹介して情報を展開していきたい」

桧原湖周辺の住民

「今回の調査を偉大な歴史文化財の1つになるように頑張っていただいて、いい成果をあげていただければありがたい」

近年、“水中災害遺跡”を防災、減災教育のため、社会で活用しようという動きが出てきている。

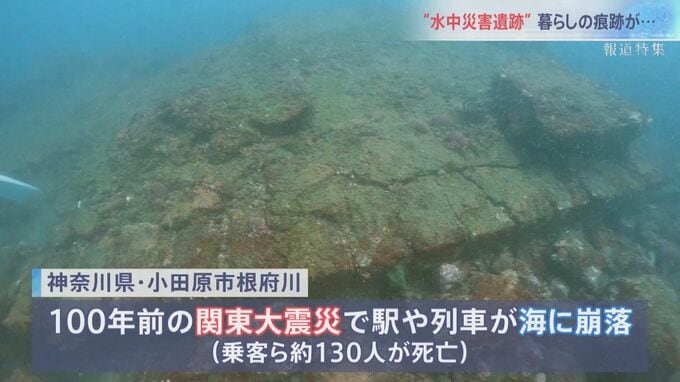

神奈川県小田原市・根府川では、100年前の関東大震災によって駅や列車が海に崩落した。

海底にはホームとみられるコンクリートの塊などが残るが、分かっていないことも多い。

2023年からこの場所の調査を開始した考古学者らがいて、全容を把握することで“水中災害遺跡”として、教訓を後世に残していくことを目指している。

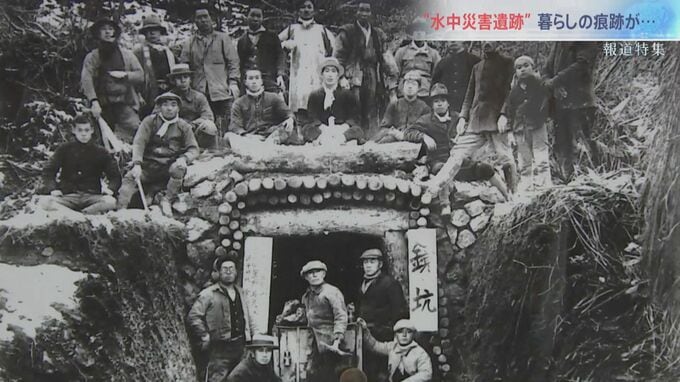

桧原湖の調査では、災害のメカニズムだけでなく、かつての宿場町での暮らしぶりにも迫ろうとしている。2022年秋の調査では、桧原宿と金山の関係が浮かび上がった。

この季節、湖の水位が下がり、普段は水没している神社の参道や鳥居の一部、そして、墓石なども露わになっていた。

渇水した湖の北側部分を調査していた谷川が気が付いたのは…

谷川亘 主任研究員

「白っぽい石があって見た目が石英脈の様な破片、岩片がかなり散らばっていて、鉱山から採ってきてここで作業した痕跡かなと」

石英脈は金などの粒子を含む鉱脈。実は「桧原宿」近くには江戸時代から金などの鉱山が多くあり、現在でも付近には「金山(かねやま)」という地名が残る。多数の石英脈の破片は桧原宿と金山の密接な関係を示すものなのだ。

金が身近だった「桧原宿」の暮らしを伺わせるものが残っていた。

桧原湖周辺に住む金子さん夫婦。夫・一二三さんの曾祖父が「桧原宿」から避難した際に持ってきた皿などを保管していた。

金子さんの祖先は「桧原宿」の中心付近で、馬で旅する人のための宿・馬宿を経営していたという。客に出していたとみられる徳利には金が施されていた。

また、位牌にも金で装飾された痕跡が…

祖先が桧原宿に居住 金子とく子さん

「『そのまま残っているものが多くあるから』と(親族が)言っていた。『こういうところ(桧原宿)があったんだよ』と後世の人に遺したくて持ってきたのかなと」