「水中考古学」という、水の中の遺跡や沈没船などの研究が注目を集めています。

今回、私たちは130年前に火山の噴火で湖に沈んだ宿場町への初の本格的な調査に密着しました。湖底に残っていた、人々の暮らしの痕跡とは。

■湖の中に立つ鳥居 その理由は130年前の大噴火

福島県・会津地方を象徴する山、磐梯山。その北側に広がる桧原湖は、珍しい種類のブラックバスを狙う釣り客などで賑わう。

桧原湖の釣り客

「20回以上来ている。水も綺麗なので、釣りしてても気持ちがいいです」

実は桧原湖は約130年前に、磐梯山の噴火によって誕生したばかりの比較的“新しい湖”だ。

この夏その桧原湖で、ある調査が始まった。湖に飛び込み潜水調査を行っているのは、水中考古学者。陸上ではなく、海や湖、川など水中にある遺跡や沈没船などを調査する研究者たちだ。

調査地点の近くには鳥居がある。桧原湖の北岸に鎮座する「大山祇神社」の鳥居だ。神社の正面に鳥居があるのだが、立っている場所は湖の中。根元が水に浸かっている。

ーーこの鳥居、何だか分かりますか?

桧原湖の釣り客

「知らない」

「(湖に浸かっている)理由ちょっとは分からない」

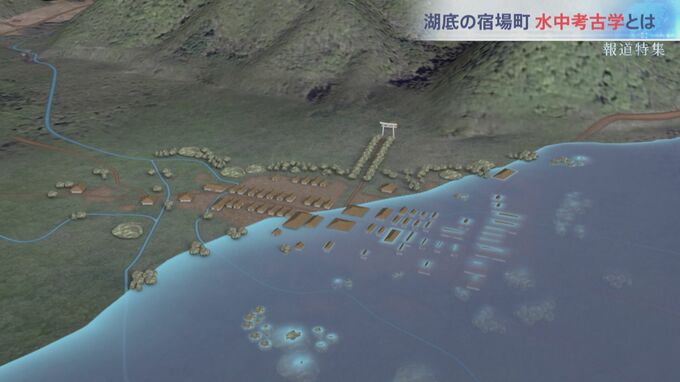

何度か再建されたというこの鳥居。実は、約130年前に桧原湖の底に沈んだ宿場町「桧原宿」の痕跡を物語るものなのだ。

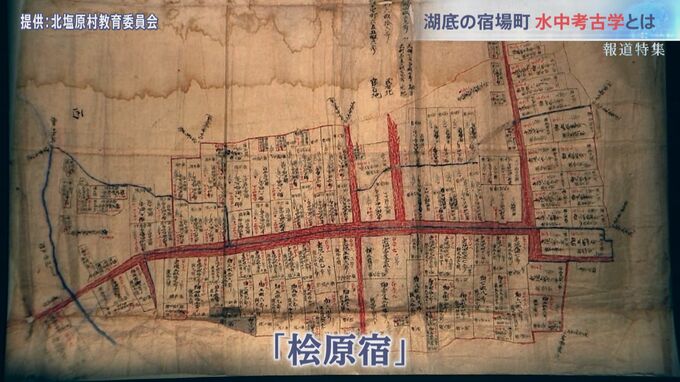

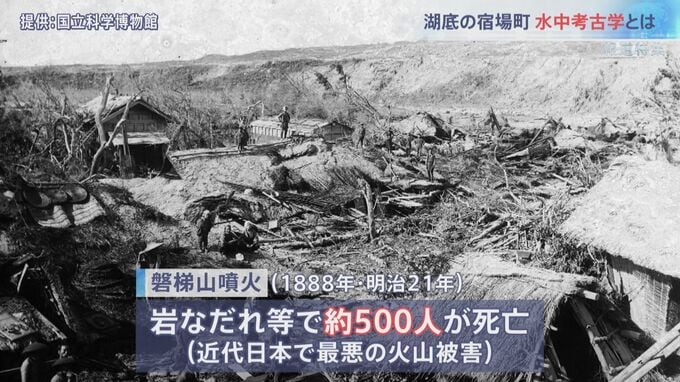

いまから134年前の1888年(明治21年)、磐梯山が突然大噴火し、岩なだれなどで約500人が死亡した。当時、桧原宿は農業や林業のほか、金山で働く人など約300人が生活する宿場町だった。幅3.6メートルほどの街道を挟んで50軒ほどが建ち並び、街の中心には高台の神社へと伸びる参道があった。

研究グループは桧原宿を調査し、私たちの祖先が磐梯山噴火という大きな自然災害にどう立ち向かったのかを明らかにして、今の社会に生かそうというのだ。

■「視界ゼロ」の中、1回30分1日2回まで 制約だらけの水中調査

今後4年間に及ぶ調査が、7月下旬に始まった。水中考古学チームのリーダーは東海大学の木村淳准教授。文化庁の水中遺跡に関する委員などを務める日本を代表する水中考古学者だ。

鳥居付近から調査が始まった。桧原宿の全容解明のため最初の目標となるのが、宿場の中央を通っていた街道の位置の特定だ。神社の参道付近を南下し街道を探すのだが、潜水は身体への負担などを考慮し1回約30分、1日2回程度しかできないなど、水中での遺跡の調査は制約が多い。

初日の調査を終えた木村は…

東海大学 木村淳 准教授

「透明度が悪すぎる。あそこ(沖合100メートル)まで行くと視界ゼロです。冬はよくなるんかな。なかなか厳しい」

鳥居付近の湖底はどうなっているのか。私たちも水中にカメラを沈めてみた。神社の参道付近を南下していくと幅1メートルほどの大きな切り株が並ぶ。水没の際、避難先で使うために木を切り倒していったのだろうか。この湖の主となった魚たちの姿や墓石のようなものもあった。

しかし、さらに進むと“シルト”と呼ばれる細かい土の粒子が巻き上がり、視界は悪くなっていった。