湖底の宿場町で相次ぐ新発見

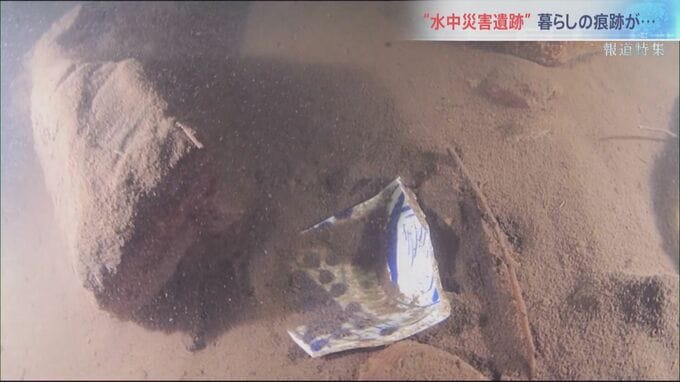

一方、その馬宿の隣での潜水調査。水中ドレッジによってシルトが取り除かれ、大きな石などが露出し始めていた。

その一角に陶磁器の破片が。白地に青い顔料で絵が描いてある。

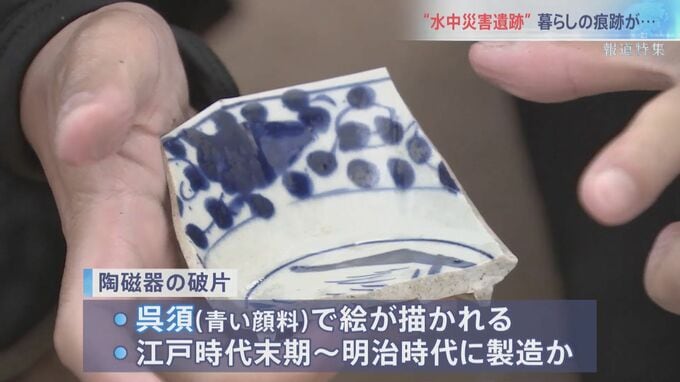

引き揚げたものを見せてもらうと、呉須と呼ばれる青い顔料で絵が描かれていて、江戸時代の終わりから明治時代ごろのものとみられるという。

豊橋市立美術博物館 中川永 学芸員

「今年からドレッジで発掘をして初めて出た遺物。今回の調査、発掘を象徴するものではないか」

さらに、周辺では楔型に加工した木なども見つかった。

木村淳 准教授

「湖底がシルトに覆われている。それが湖底に沈む街を保護しているが、その状態ではどんなものが沈んでいるか分かりづらい。今回の発掘を通じて埋もれている歴史を1つずつ明かしていく、そういう過程ではないか」

桧原湖の調査も終盤に。この日、調査チームが待ち望んでいた発見があった。

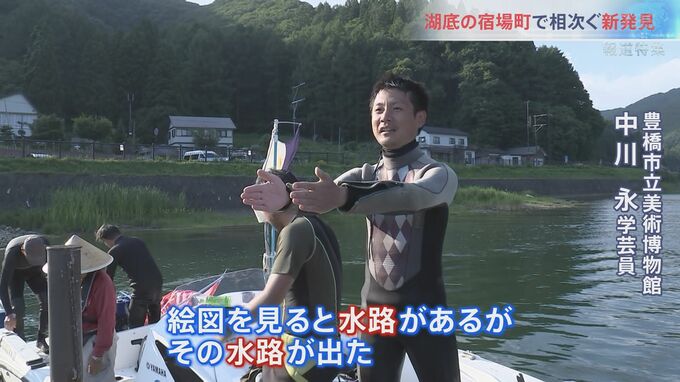

中川永 学芸員

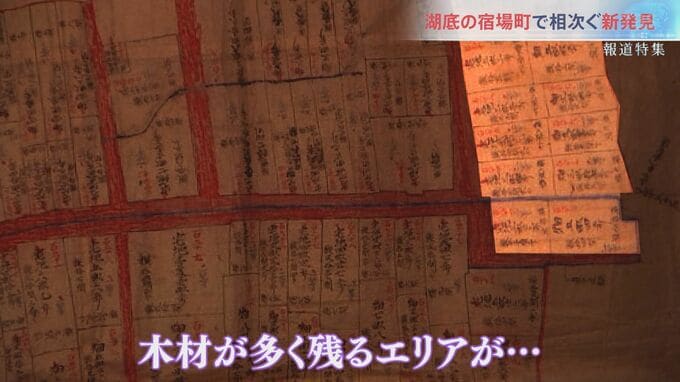

「水路。米沢街道が真ん中を走っていて、絵図を見ると水路があるが、その水路が出た」

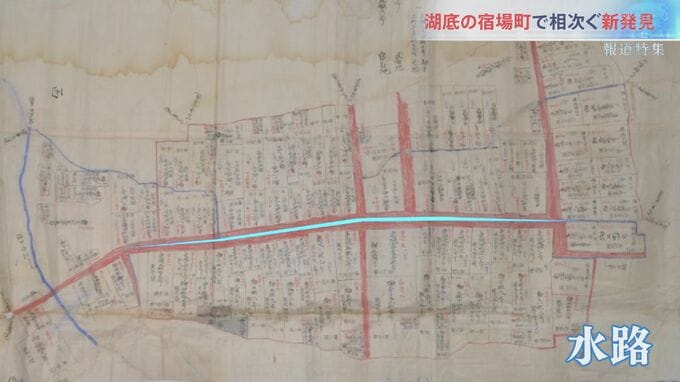

見つかったのは「桧原宿」の古い地図にも描かれていた、街道の真ん中を流れる水路だ。

その周辺では長い木が見つかった。水路に橋のようにかかっていたものとみられている。この木も水中ドレッジによって明らかになった。

さらに、1メートルくらいの長さに切られた石も。これも水路に渡していた敷石のようなものとみられている。

この水路の発見によって、街道の位置の特定という大きな目標がほぼ達せられた。さらに、木材が多く残るエリアがあることもわかった。

そこで見つかった墨で字が書かれた円形の木片。醤油や味噌などを入れる甕のふたとみられるという。

2024年度は、この東側エリアの調査が視野に入っている。

調査最終日、湖畔の神社で行われていたのは…

木村淳 准教授

「我々の調査の一部を体験していただく趣旨になっているので…」

水中ドローンを使って、付近の住民らに神社の参道など「桧原宿」の痕跡を体感してもらっていた。

この親子の祖先はかつて「桧原宿」で暮らしていたという。

祖先が桧原宿に居住していた親子

「じいちゃんのじいちゃんくらい。(桧原宿が)沈んでるのはわかっていたが、昔の状況とかどういった感じで沈んでいるのか、今回ドローンで見られたのですごくよかった」

大きく前進した、桧原湖2年目の調査。その成果が徐々に地域や社会に広まりつつある。

東海大学 木村淳 准教授

「災害遺跡ということで、湖底に眠るものがそういった意味を持つ。過去の歴史を1つずつ明かしていく。地域や全国の方にそういうものが湖の中に眠っている意義を一緒に考える機会を提供できればと思っています」