「情報社会」の次は「Society5.0」。遅かれ早かれ創造的破壊

電子情報産業の一番大きなイベントがCEATECで、久々にフルバージョンで開催された。2024年のコンセプトは「Toward Society5.0」。Society5.0とは、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会とされている。

――人間は狩猟社会から農耕社会に入り工業社会、情報社会に入った。その先にあるのがSociety5.0というわけだ。情報社会とは何が違うのか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

Society5.0というのは、社会そのものが情報をベースに変わってくるということなのだろうと思います。

――リアルとデジタルが分かれていた世界から、それらが融合して社会システムを作っていく新しい時代ということか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

融合は非常に響きがいいのですが、デジタル技術は社会を破壊するのです。創造的破壊から次の新しい芽が出てくると。今までのやり方をかなり否定しながら、情報との融合の中で新しいものを作っていくというのがSociety5.0の姿かなと思います。

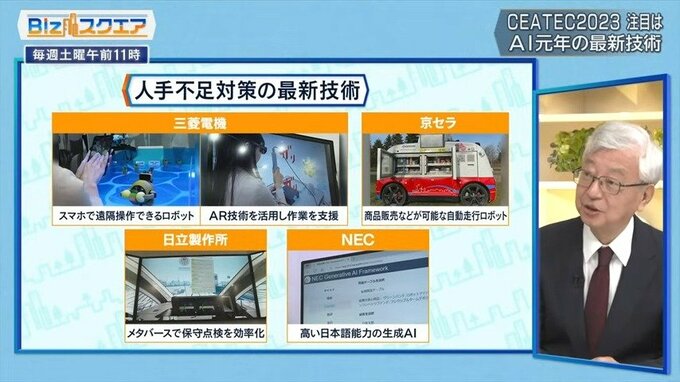

――例えばキーワードで言うとロボットや人手不足、AIなどとSociety5.0はどうつながっていくというイメージなのか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

人手不足になってくるとロボットを使うとかいう形でいろいろなニーズがあるわけですが、当然ロボットはデジタルですから、いろいろな技術だけではなくて情報を持っているわけです。それを組織の中や顧客との間で共有しながら、次のビジネスモデルにつなげていくという話になってくると、個々の技術の導入ではなく、全体のシステムそのものが変わってくると。そういうものにAIのようなものは非常に大きな役割を発揮するということだと思います。

――今までやっていたことのある部分をロボットで置き換えるということだけけではなく、やり方そのものを変えていくというところにロボットが入ってくると考えた方がいいか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

その先には人間の訓練の仕方とか教育の仕方とか、そういうものも変わってくるということだと思います。

――そこで果たすAIの役割は何か。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

AIの特徴は人間とのインターフェースが非常に優れているところで、何か言えばやってくれるわけです。これまでいろいろプログラミングとかしてやらなければいけなかったことがAIに任せるとやってくれる。人間とのインターフェースの良さみたいなものが、こういうものを急速に広げる役割になってくるのではないかと思います。

――つまりデジタルとリアルの融合で物事のやり方が変わっていくときに、やり方のプロセスの随所にAIが生かされる世界なのか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

デジタルだけはできません。人間との関わりとか、リアルとの関わりが非常に重要なわけですから、そういう意味でAIのようなものが使えるかどうかということに非常に大きな意味があると思います。

2022年と比較すると2027年には世界は5.6倍に拡大すると予測されているが、日本は2.8倍にとどまっている。

――日本ではAIに対する抵抗感があって出遅れていると言われている。なぜなのか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

いくつか理由があって、日本の仕組みは、そこそこ上手く回っているので、あえてAIに頼まなくてもいいという面があるのではないかと思います。それと裏表なのですが、変わることに対する抵抗感が非常に強い社会であることは事実です。例えばデジタルマネーが分かりやすいのですが、元々貨幣の制度が進んでいないところは一気に進むわけですが、日本は現金が使いやすいので、なかなか進まないと。いたるところにそういう側面があるのだと思います。

――この動きが創造的破壊につながるかどうかが成功のカギを握っている。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

技術革新のスピードは早いわけですから、遅かれ早かれ創造的破壊が中心になってくると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月21日放送より)