最新デジタル技術の展示会CEATECが開催され、人手不足の解消を目指すロボットやAI技術に注目が集まった。

2030年に国内の人手不足644万人。AI市場規模は2027年に1兆円超

10月17日から4日間の日程で開催されたアジア最大級の最新デジタル技術の展示会には、684の企業や団体が参加した。会場で特に注目されたのが、人手不足の解決を目指すさまざまな最新技術だ。

民間の研究所などによると、2030年には国内で644万人の人手が不足するとみられ、 その解決はまさに大きな社会課題だ。

三菱電機が公開したロボットは、スマートフォンを使って遠隔操作ができ、人手不足の中、危険な現場での作業などで活躍することが期待されている。

三菱電機 遠隔操作ロボット事業化プロジェクトグループ 春名正樹主席技師長:

隙間時間しかない方々や身体的制約で外に出られない方々が、家の中から簡単に自分のスマートフォンを使って仕事ができるものを目指して開発しています。

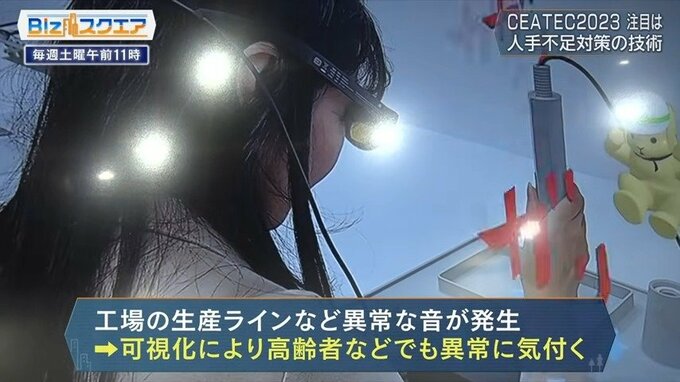

三菱電機はVR(拡張現実)を使って作業の音を文字に変換し、可視化する技術も公開した。工場の生産ラインなどで異常な音が発生した場合、それを可視化することで、耳が不自由な人や高齢者でも異常に気づくことができるようになる。

京セラが開発したのは、自動走行ロボットだ。長さ2.5m程度の超小型モビリティの一つであるミニカーとほぼ同じサイズで、車道を走ることができる。タッチ画面で商品を選択し、スマートフォンを使って決済をすると、無人で買い物することができる。

京セラ 経営企画室 モビリティ事業 水迫浩昭開発部長:

将来的には過疎地などの不便なところも対象にできるかなと。

今、人手不足の解消に欠かせないのがAI技術の活用だ。日本のAIの市場規模は年々増加し、2027年には1兆円を超えると予測されている。

AIに詳しい第一生命経済研究所の柏村祐主席研究員は「誰でもAIを使える時代が来た」と言う。

第一生命経済研究所 柏村祐主席研究員:

今年は「AIの元年」と言われるぐらいです。専門家の人しか使えないようなものだったものを、誰でも使えるレベルにした。

日立製作所はAIを導入し、線路の保守点検を効率化する技術を公開した。車両と線路をネット上に再現したメタバース仮想空間がモニターに映し出される。車両にはカメラが設置され、その映像をAIが解析し、線路上の異常などを検知すると、メタバース上に不具合が表示される。これにより、異常箇所を簡単に把握することができるのだ。

日立製作所 Lumadaソリューション推進本部 LSH推進事業 斎藤岳センタ長:

機械に任せるところは任せて、注力したいところに人間の価値を提供させる。

多くの人で賑わう先に展示されていたのは、NECが開発した国産の生成AIだ。

NEC プロダクトマーケティンググループ 鈴木佐枝主任:

契約書や提案資料など日本語独特の言い回しも文化が反映される場所なので、日本語に特化したモデルも必ず必要になってくるのではないかなと思います。

さまざまな分野で広がりを見せるAIの導入例。AIで目指す次世代社会とはどういうものなのだろうか?

第一生命経済研究所 柏村祐主席研究員:

人手不足を解消すると言ってもいきなり人を採用できないですし、少子化対策と言ってもいきなり大人にならないわけです。そうすると、目の前にあるAIを使いながら生産性を高めるとか、仕事をやってもらう事が大事になるわけです。経営効率を高める、あるいは持続可能な企業を作るために、AIと一緒に働いていくという時代が到来したと考えています。