異次元緩和政策は間違い。「変化しないと進歩はない」

――日銀も大きく変わって、今や異次元緩和を10年も続けてマイナス金利が、まだ続いているという時代だ。

元日本長期信用銀行頭取 安斎隆氏:

市場経済というのは、絶えず効率性を求めて競争している。効率性が劣ると脱落し、排除されるが、また出直してくる。これが市場経済の良さです。(経済の)新陳代謝。

――今の異次元緩和は、効率性の追求や競争を失わせているのか。

元日本長期信用銀行頭取 安斎隆氏:

失わせている。マイナス金利、ゼロ金利というのは、お互いが競争していくときの基準がないではないですか。活力がどんどんなくなってきたことは否定できないです。

――金利が安いことで新しい需要が創出されるものなのか。

元日本長期信用銀行頭取 安斎隆氏:

新しい需要が出てこないのです。日本経済は変化しようという努力がなかった。安定を保つという努力は当局が一生懸命やってきた。

――異次元緩和政策は転換すべきときか。

元日本長期信用銀行頭取 安斎隆氏:

基本的に、この政策は間違ってきているのです。この苦境を乗り切るためには金融緩和して、財政もできるだけのことをしようと、その心がダメにしている。

――粘り強い金融緩和や粘り強い財政は?

元日本長期信用銀行頭取 安斎隆氏:

やめてくれ。粘り強く何をしようと?何が目的なのですか。効率性と安定性ですから、効率性を無視したやり方だと市場経済がしぼんでいきます。安定だけを求めてやっていくとしぼんでいくのです。

――バブルの後始末の役割を歴史の中で負わされた立場から見て、今への教訓は何か。

元日本長期信用銀行頭取 安斎隆氏:

隣の人と同じことをやっていれば安心だというものの考え方を捨てないといけない。お隣と助け合うのは良いのですが、同じことをするのはやめた方がいい。いつでも変化しないとダメ。変化しないと進歩はない。自分も自分の子供も孫たちもそういう気概で生きていく心を持ってほしい。

――安斎氏は市場経済の効率性をちゃんと見て経済運営をしていかなければいけないということを強調していたように思う。

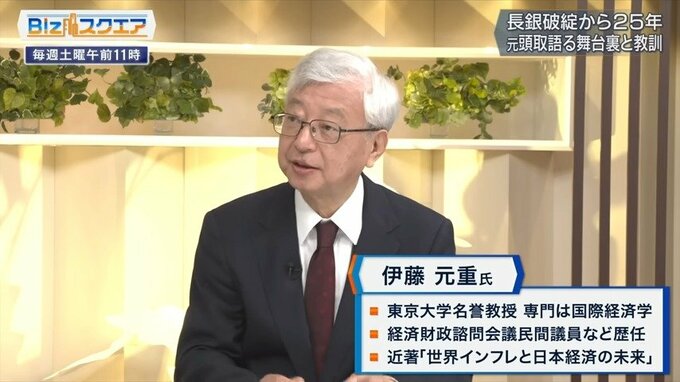

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

結果から見るとやったのだけれど少し規模が小さすぎたとか、スピードが遅かったと。リーマンショックなどを見ると、アメリカは日本の失敗をよく見ながらずいぶん違うことをやっている。変な話ですが、日本は不良債権とか金融問題のフロントランナーだったわけで、内部から見ると反省点が多いということだろうと思います。

――安斎氏の話で一番印象的だったのは、金融緩和というのは新しい需要を生むわけではないと。粘り強い金融緩和などという言葉は自己矛盾で意味がないと。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

金融緩和はある種のカンフル剤で必要なのですが、カンフル剤を打ち続けたからといって成果が出るわけではないと思います。

日本は再生を決意して大手銀行を破綻させたが、経済低迷の時代が続いた。今ようやくデフレ脱却の芽も出てきて、株価も3万円台まで回復してきた。

――今は大事な局面だ。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

ものすごく重要な局面で、潮の流れみたいなものをどこまで社会全体に広げていけるかということだろうと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月21日放送より)