プルトニウムを注射していた 米軍が軍事研究していた放射性物質

原爆が爆発した瞬間に出た強烈な『初期放射線』。

爆心地から1キロ以内で直接これを受けた人はほとんどが死亡しました。

一方、分裂しなかったプルトニウムや放射能を帯びた土などは『残留放射線』と呼ばれ、風に乗って広く拡散し「雨」や「灰」として地上に降り注ぎました。

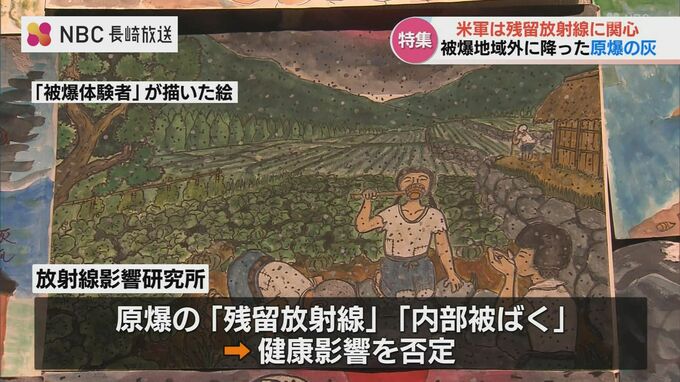

残留放射線の健康影響について、日米共同研究機関である放射線影響研究所は「無視できる程度に少なかった」としています。

残留放射線を水や食べ物と一緒に体内に取り込むことで起こる『内部被ばく』の影響も否定しており、国が被爆地域を広げない根拠にもなっています。

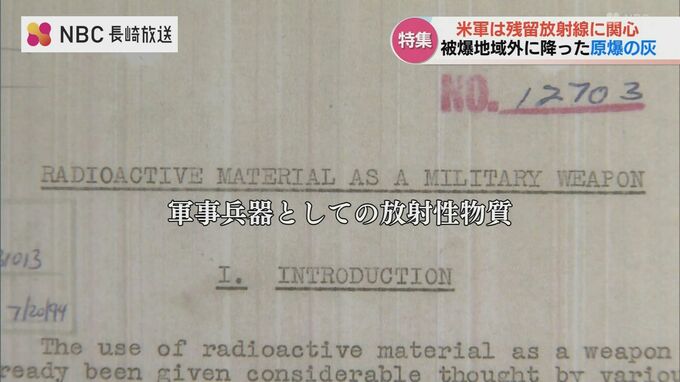

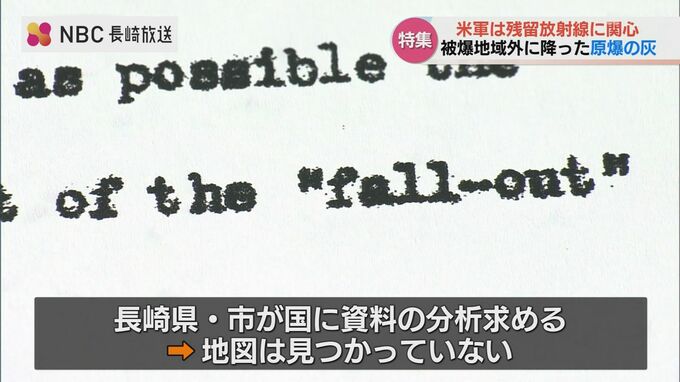

しかしアメリカ軍は残留放射線が引き起こす内部被ばくの影響に、強い関心を持っていました。『軍事兵器としての放射性物質』と題された1943年の資料です。

アメリカは原爆を開発した『マンハッタン計画』の中で放射性物質で内部被ばくさせる『兵器』を研究ー。プルトニウムを人に注射する人体実験まで行っていたのです。

奈良大学 高橋博子 教授:

「体の中にプルトニウムを注射するという事は体の中に放射性物質が入るという事ですよね。つまり内部被ばく研究」

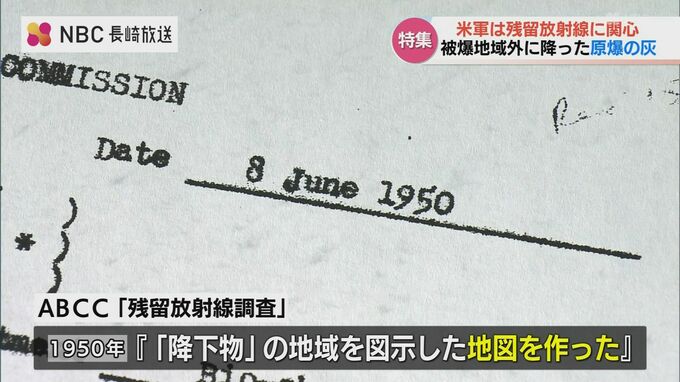

アメリカの内部被ばく研究は原爆投下後も続いていたとみられ、1950年にABCC(原爆傷害調査委員会)が長崎で残留放射線の調査を行い『“降下物”の地域を図示した地図を作った』と記録されている資料も見つかっています。

長崎県・長崎市はこの地図の分析も国に求めていますが、ABCCの後身である放影研は「地図は見つからない」としています。

核開発の歴史に詳しい高橋博子教授は、内部被ばくの調査は軍事目的のため隠されてきたと指摘しています。

奈良大学 高橋博子 教授:

「そもそも調査そのものが軍事研究だったから(資料が出てこない)と私は思います。人を救うどころか人を殺すための研究と言っても過言ではない。その中で立場の弱い人が犠牲になってきた」