各国とも政策金利上昇。世界経済は減速の方向

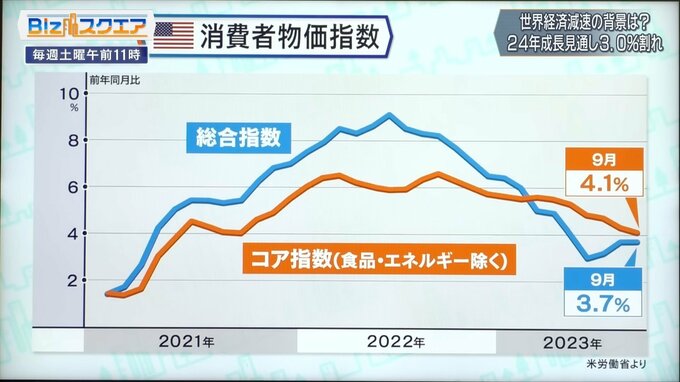

個別に見ていく。まずアメリカだが、インフレは落ち着いては来ているが、ここに来てまた再び頭をもたげ始めている。

――これはアメリカの金利が高い状態がまだまだ続くと見た方がいいということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

政策金利があと1回利上げするか、今の5.25から5.5%という非常に高い金利を長く維持すると思います。少なくとも2024年の半ばぐらいまでは。アメリカの金利が世界の金利に影響を与えていますから、世界も高い金利を維持しなければいけないので、非常に景気減速的になる。特にコロナ以降に借金が増えたので、返済に困る人たちもいると思います。

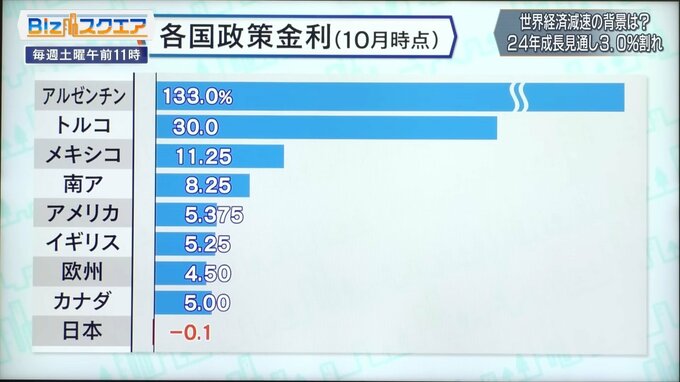

各国の政策金利も上がっている。アルゼンチンが133%、トルコが30%、メキシコが11.25%と、国によってはかなり高い金利となっている。つまり、世界で見ると5%以上に金利を引き上げているのが当たり前で、途上国はみんな10%近くになっており、日本だけがマイナス0.1。この背景にあるのが、各国ともインフレが高いということだ。

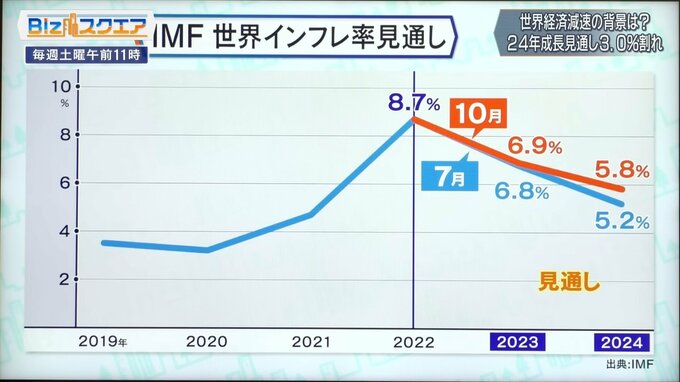

IMFのインフレ率の予想のグラフを見ると、2022年は世界全体では8.7%のインフレだった。23年に入って6%台に入り、24年は少し落ちると見ているのだが、それでも予想は上方修正されている。

――下がるといってもコロナ前の水準にはインフレは戻らないということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

気候変動で食糧生産が落ちているとかいうこともあります。アメリカでも干ばつがありましたから。それに地政学とかいろいろな要因が働いていますので、世界的に以前よりもインフレになりやすくなっているのです。

――インフレが高止まりして金利が高いというと、世界全体で見ると、景気に打てる手がないということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

高い金利を維持することになるので、これから高い金利のマイナスの影響が出てくるということ。アメリカでも世界でも、だんだん返済ができなくなるとか経済活動が弱る。銀行も今アメリカなどは貸し出し条件を厳しくして、だんだん返済が難しくなってきているので、これから影響が出てくると思います。

――財政を拡大すればいいと思うが、日本のように気前よくお金を出せる国があるわけではない。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

アメリカもそうですが、金利が上がってきている一つの要因は、財政赤字が大きくて、政府の国債発行が増えているからです。下院議長の選出が難しい背景もアメリカの財政が悪化しているからです。財政拡大をしようとすると、財政懸念から金利が上がりやすいです。

――世界全体で見ると、2024年はスタグフレーション的な色彩の濃い年になりそうだということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

2024年は高インフレの中で金利も下げられず、世界の経済は減速してくという感じです。あと中国の影響が相当大きいですね。

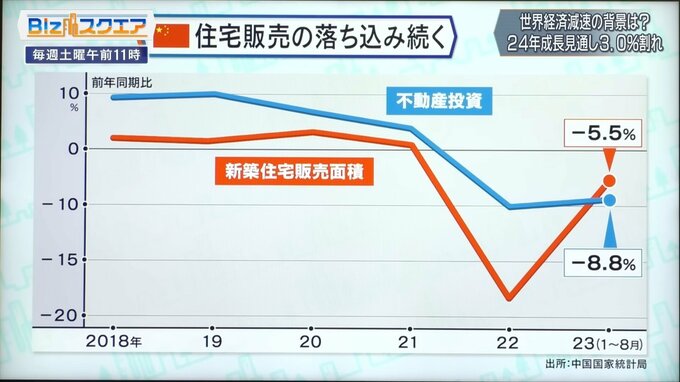

――これまで成長の牽引役だった中国の成長率が落ちており、見通しも下方修正されている。住宅販売も落ち込んで、先が見えない状態だ。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

住宅ローンを持っている人たちが不信感を持って、新規に住宅を借りる人たちがいないのです。1回起きたバブルの崩壊に対して、今政府が手を打てない。中国も財政拡大や大幅に金利を下げることができないので、非常に難しいです。中国は日本のGDPの3倍です。スーパーパワーですから、中国の経済が弱いと日本やアジアや世界に大きな影響を与えます。世界経済は減速の方向です。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月14日放送より)