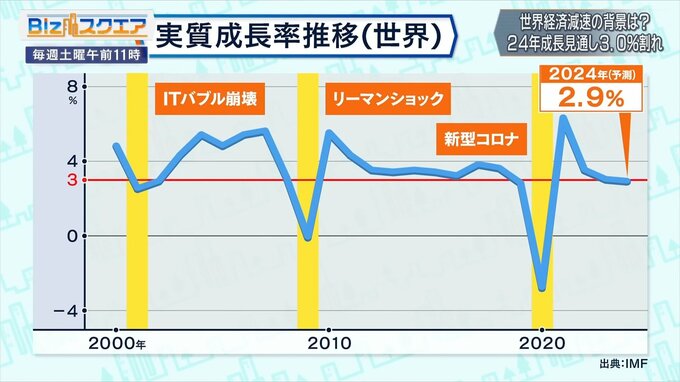

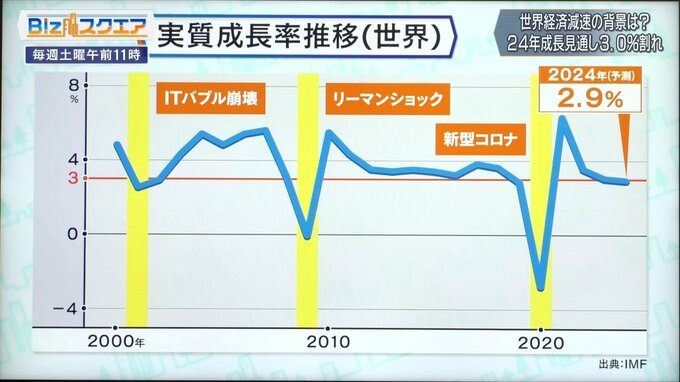

IMF(国際通貨基金)は2024年の世界の経済成長の見通しを2.9%に下方修正した。

アメリカ1強、ユーロ圏と中国2弱。世界経済減速の原因は中国と金利上昇

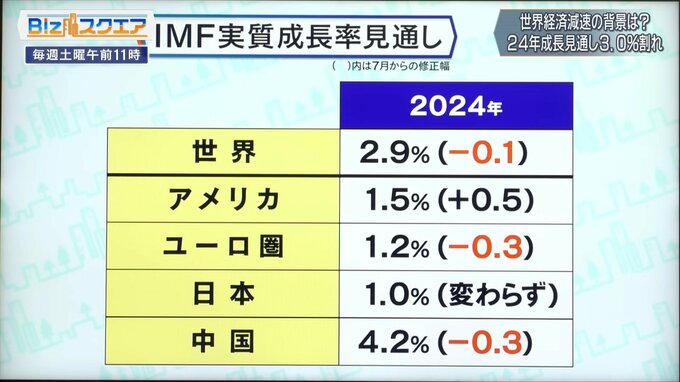

IMFは10月10日に公表した世界経済見通しで、2024年の実質成長率を2.9%とし、前回7月時点の3%から0.1ポイント下方修正した。国、地域別で見ると、プラス0.5ポイントと大きく上方修正した1人勝ちのアメリカと、0.3ポイント下方修正したユーロ圏と中国の2弱の構図となっている。

成長見通しが3%を割ったのは2000年以降に5回あったが、いずれもリーマンショックや新型コロナなど、特別な経済ショックを伴ったものだった。目立つ経済ショックもない中で、経済を減速させる原因は何なのか。IMFが指摘したのが中国と世界的な金利の上昇だ。

長期間低迷を続ける中国の不動産市況と相次ぐ不動産大手の経営悪化は、世界経済にとって重大なリスクと指摘した。一方、インフレ抑制のため、欧米の中央銀行による急速な利上げで長期金利が上昇し、景気の減速懸念が高まっている。

インフレが沈静化しない中での経済減速という事態に追い打ちをかけるのが、ハマスとイスラエルの大規模な軍事衝突だ。犠牲者は双方合わせて2700人を超えている。

原油価格は軍事衝突直後の8日に一時87ドル台に上昇。その後は3営業日続落し、13日に再び上昇した。

国際ビジネスコンサルタント 高井裕之氏:

原油のマーケットの動きを見ている限りは、全くパニック状態は起きておりません。そうとは言いながら、中東地域でこういうことが起こると、バレル当たり3ドルから4ドルぐらい有事プレミアムが乗った状態で、原油のマーケットはこれから推移するのではないかと見ているようです。

高井氏は世界的な景気減速が見込まれ、原油価格が100ドルを超える可能性は低いと予想している。

国際ビジネスコンサルタント 高井裕之氏:

供給はサウジを中心としたOPECのカルテルが機能しているので、彼らも世界の需要を見ながら、自分たちの供給量を調整するわけです。2024年にかけて景気が後退するというのは何となく世界的なコンセンサスになってきて、景気が後退するということは石油の需要も落ちます。石油の需要が落ちて、値段が下落する方に本当のリスクはあるのだと思います。

IMFの世界経済見通しが出た。2024年は2.9%の成長で、夏の予想よりも0.1ポイント下回った。特にユーロ圏や中国で大きく下方修正している。

――23年は何とか3%成長が保てた。これはひとえにアメリカが良かったからなのか。

慶応義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

アメリカが金利を上げたにもかかわらず、消費とか投資が良かったですよね。もちろん、コロナ以降に補助金で皆さんが現金給付を3回も受けましたから、それを使いたいというのもありますが、やはりアメリカは資源大国なので、価格の高騰で恩恵を受けた企業もたくさんあるわけです。それが日本とか欧州のような資源輸入国との大きな違いがあります。

世界全体で途上国も含めた平均なので、3%を割ると世界は不況になると言われている。

――2000年代から見ると3%を割ったのはほとんどなく、いよいよ2024年はそこに向けて片足を突っ込むような格好になってくるということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

もちろん中国とか金利の上昇もあるのですが、やはり輸出・輸入です。貿易の取引量が増えていません。特に2022年は地政学で輸出規制が行われているということもあれば、みんな自国主義になっているので、貿易は縮小的になっています。