■「食糧を国家の存続にかかわる重要なアイテムだと考えていない」

世界に目を向けると“持たざる国”は当然のことながら日本だけではない。だが、ほかの“持たざる国”と日本が大きく違う点は“食糧の安全保障”だ。二つの国を例に挙げた。

イスラエルの場合、国土の60%が砂漠にもかかわらず食糧自給率は90%以上に達した。なぜか。

IT技術を活用して砂漠での農業に成功。具体的には「点滴灌水」という根の部分だけに必要な水分を供給し、馬鈴薯・トマト・ピーマンなどを栽培している。さらに2015年までに、首相直轄で国防省の下に、経産省が管轄する食糧安全保障組織「緊急食糧供給庁」が設立されている。

さらにスイスの場合、国土の多くが農業に不向きな山岳地帯だが、食糧自給率は50%だ。酪農・畜産では100%を達成している。なぜか。

スイス政府は2017年、憲法に食糧安全保障の条項を追加。民間企業には食糧・物資の備蓄を義務付ける代わりに税・金利面で優遇する仕組みを作り、危機に備えるようにしている。

国際政治学者 森本敏元防衛大臣

「日本は食糧安全保障という言葉だけは知っていて、食糧を国家の生存にかかわる重要なアイテムと考えていないということ。いろんな理由があって複合されているが、やっぱり戦後の我々の生活から考えると、口が肥えてきちゃったんですよ。本当に美味しいものを食べようとするわけですよ。農家にすればお米を作る労働をするよりも、もっと付加価値の高いものを作って高い値段で売って豊かな生活をしようと思う…。(中略)日本人のパンの贅沢さって、ケーキのようなパンを食べてる。こういうこと言っちゃいけないけど、ウクライナから小麦を買って食べない。だから日本はウクライナからほとんど小麦を買っていない。こういう贅沢は農業を変質している」

国民の嗜好も、農家の考えも食糧安全保障とはかけ離れている日本。イスラエルやスイスのように国が明確な政策を打ち出さないと何も変わらない。

明星大学 細川昌彦教授

「日本は前提としてあるのが危機感の欠如だと思います。イスラエルは1948年の独立から10年毎に中東戦争をしている。すると戦時下いかに国内で食料を確保するか、切迫した状況を経験している。だから点滴灌水にしても農業ベンチャーを集めてイノベーション起こして、その技術を今度は輸出したりもしている。背景に危機感があるってこと。でも日本は、例えば米余りで農家が困っているから減反政策、っていうような平時の農業政策しかしてこなかった」

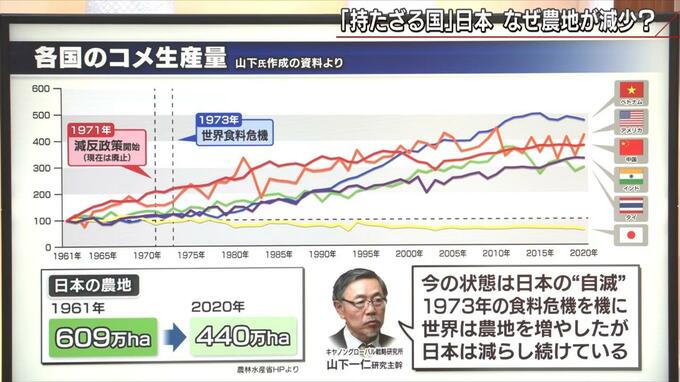

減反政策の結果はどうなったのか…コメの生産量のグラフをみてみる。1961年をゼロとした場合、各国ともに生産量を増やしているが日本だけがマイナスとなっている。各国との差は“ワニの口”のようだ。さらに農地自体も減少している。いざというときに作ろうにも土地はないのだ。

明星大学 細川昌彦教授

「今も経済安全保障の一環で食糧安全保障を叫んでいるんですが、それは予算確保が目的なんです。減反してここに毎年3500億円もかけて農地を減らしている。安全保障に逆行している。農家を守るんだったら直接支払いをやればいいわけで、国民のための食糧安全保障ならば、まずは減反政策を止めるところから始まるのではないか」

細川教授は台湾有事の際、シーレーンが封鎖され、日本に何も入ってこなくなる。そういう場面を想定した農業政策を立てるべきだと語った。