ちょっとひととき…懐かしい“昭和の長崎“を感じてみてください。

NBCライブラリーに残る昭和30年代の貴重な映像の一コマです。

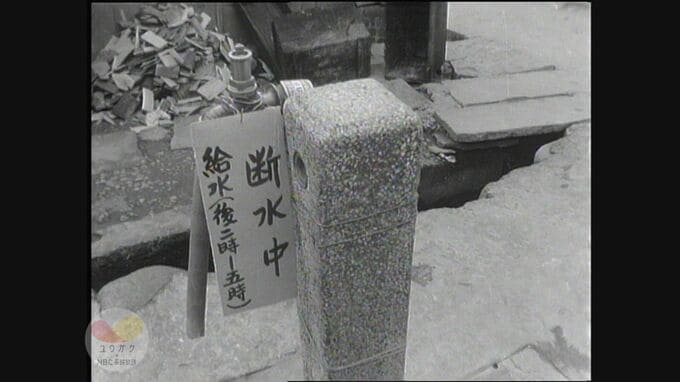

昭和30年代後半、長崎市は急激な人口増加によって『長崎砂漠』と呼ばれる慢性的な“水不足“に陥っていました。

1961(昭和36)年9月中旬には、連日の雨不足もあって、1日に3時間だけの給水という厳しい事態に追い込まれたこともあり、極めて深刻な渇水に直面していたのです。

この事態の解消のため、長崎市は近隣の市町村からの水源の確保を検討。

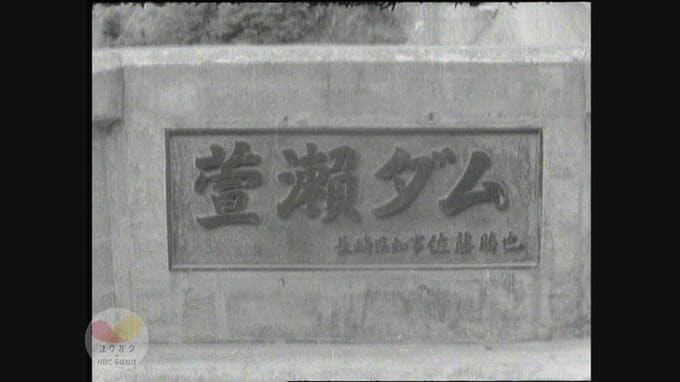

これによって計画されたのが、大村市の萱瀬ダムからの給水です。

萱瀬ダムから長崎市の浦上水源地上流の滑石川に水を引く大掛かりな取水工事でした。

大村~長崎間を全長33キロの導水管で結び、うち大村湾をまたぐ6キロの区間は海底に管を敷設しました。

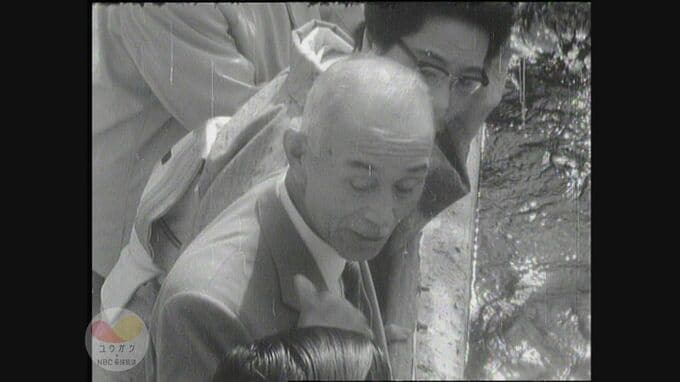

そして1965(昭和40)年10月、ついに長崎市民が渇望した大村からの送水が始まりました。

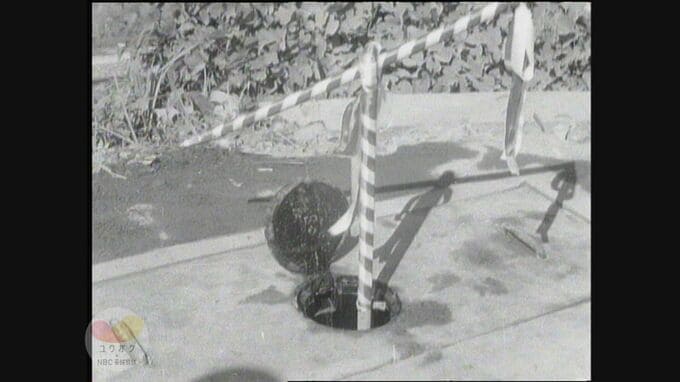

取水開始式では、当時の田川長崎市長が取水口のバルブを開いて、萱瀬ダムの水を導水管に流し込んでいます。

取水開始式では、当時の田川長崎市長が取水口のバルブを開いて、萱瀬ダムの水を導水管に流し込んでいます。

ダムからの水を大村湾の海底に敷設した導水管に送り込む作業が行われました。

1週間あまりの通水テストの後、最後は長崎市道ノ尾の最終バルブを開いて滑石川に水を送り込み、4年がかりの取水工事がついに完成しました。

これで1日に1万2000トンの水が補給されることになり、長崎市民の悲願であった水不足の解消は一定改善されました。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している”ユウガク”より