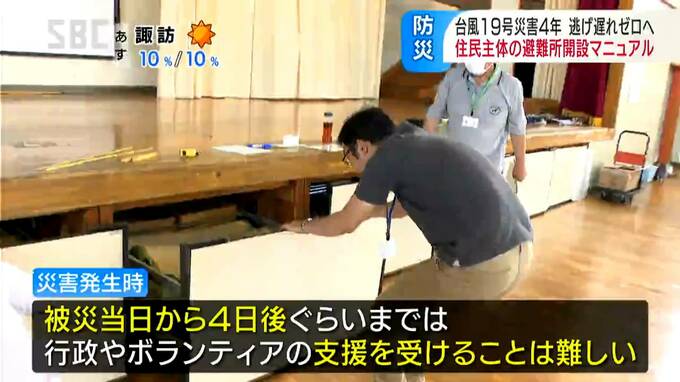

救護班が確認したのは、避難所となる学校の教室の使い方。

災害時には、けが人や病人などが避難してくることも想定されます。

衛生班のメンバー:

「ここを使う目的とすると、一つには空調がここは使えるということで、災害弱者と言われる方であったりもしくは高齢者の方だとか涼しいところ暖かいところで過ごしたいという希望があった方をこちらに案内する」

大きな災害が発生すると、被災当日から4日後ぐらいまでは、行政やボランティアの支援を受けることは難しいと言われています。

そんな時、必要となるのは住民だけで避難所を開設し、逃げ遅れをなくすことです。

参加した中学生:

「実際に自分が避難所を作っていく立場になると、こういう考えもあるんだとか、いろいろなことも知れたのでとてもいい経験だったと思います」

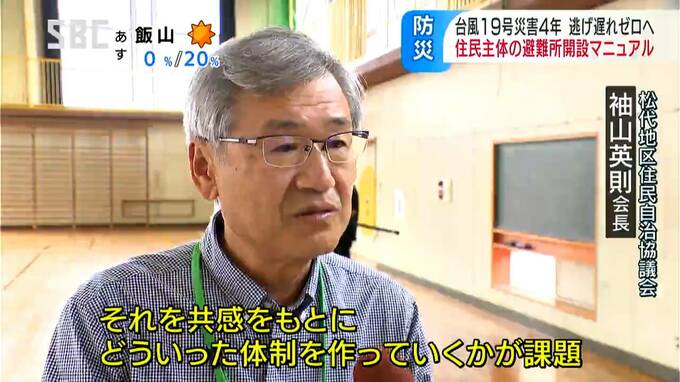

松代地区住民自治協議会の袖山英則(そでやま・ひでのり)会長は、「だんだんと問題点が絞り込まれてきた」と手ごたえを感じている一方で、課題も残ると話します。

松代地区住民自治協議会 袖山英則会長:

「被災した人と町の地区でも(被災して)いない人とやっぱり差がある。それをその中で共感をもとにどういった体制を作っていくかが課題かと思います」

住民たちはこれまでに作成したマニュアルをもとに、巨大地震を想定した避難所の開設訓練を21日に行う予定です。