各地に大きな被害を出した2019年の台風19号災害から4年、みなさんは避難所での生活を想像したことはあるでしょうか?

「逃げ遅れゼロ」を目指し、住民が主体的に活動する地域があります。

ワークショップで:

「配置図とすればこっちから緊急車両、こっちから物資、少し遠回りになるけどしょうがないよね」

台風19号災害の経験を今後の防災にどう生かすか…

長野市の松代地区では、6月から住民が参加するワークショップが始まりました。

災害が起きたとき、迅速に避難所を開設するためのマニュアルを住民自らが考えています。

県と信州大学が企画したもので、目指すゴールは、「防災を担う人づくり」です。

9月、住民は「救護」や「衛生」など、役割ごとに分かれて避難所の課題を考えました。

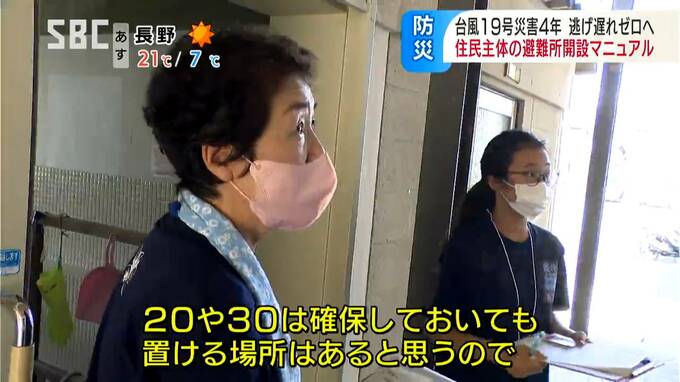

衛生班のメンバー:

「予備で3個入っているのは別として1個入っていて」

衛生班は、トイレットペーパーの数を確認。

トイレを使用した時だけでなく、さまざまな用途で使えるため、多く備蓄しておく必要があります。

衛生班のメンバー:

「20や30は確保しておいても置ける場所はあると思うので、なるべくたくさん置いといたら」

実際に避難する場所に何が足りないのかを確認し、補充しておくことは重要な防災の一つです。