受け取った側がいじめと感じれば “いじめ”

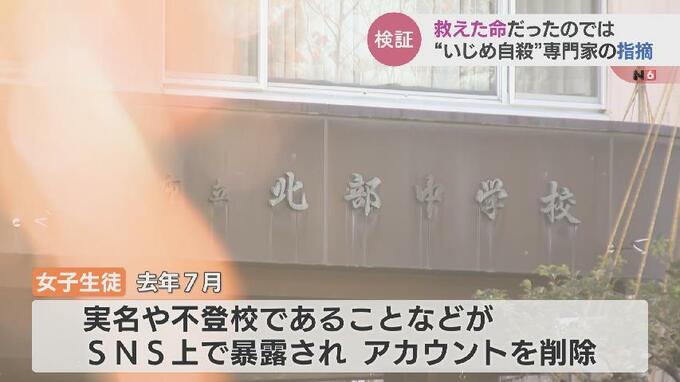

2年生で不登校になってから女子生徒の居場所だったSNS。個人情報や不登校であることなどが暴露されアカウントを削除することになったといいます。

第三者委員会はこのSNSでのトラブルが自殺の一因と認定。学校側はこのトラブルについて、対応していませんでした。

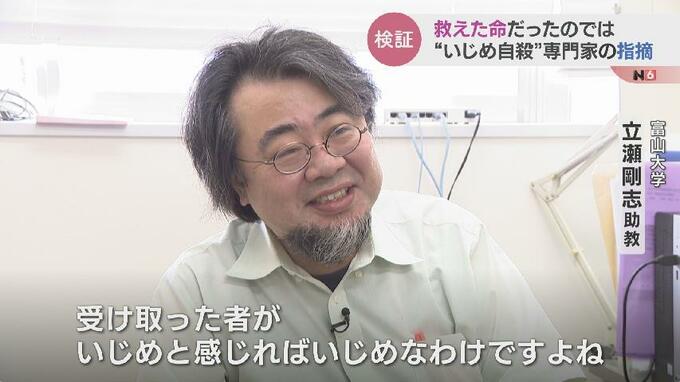

富山大学 立瀬剛志助教:「(SNSのトラブルについて)そこに対してどれだけ把握していたのか。後になって原因を追及したらSNS上でこういうことがあったって出てきたのか。その都度把握できるような状況にしてあったのか。これはすごく難しい問題」「受け取った者がいじめと感じればいじめなわけですよね」

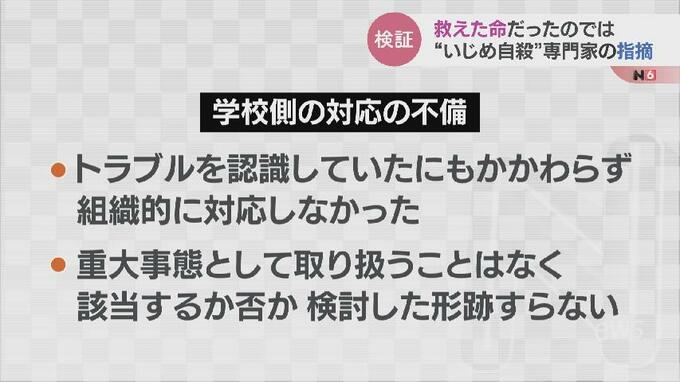

報告書では学校と市教委のさらにずさんな対応が明らかになりました。おもに次の3点です。

(1)学校側はいじめの訴えに対し、トラブルを認識していたにもかかわらず組織的に対応しなかった。

(2)いじめが原因で不登校になったとの訴えに対し、重大事態として取り扱うことはなく、該当するか否か検討した形跡すらないこと。

(3)学校から連絡を受けた市教委も報告を求めたり状況を確認したりしていなかったこと。

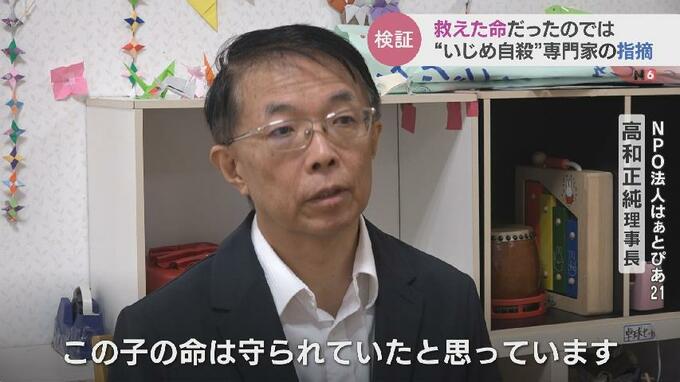

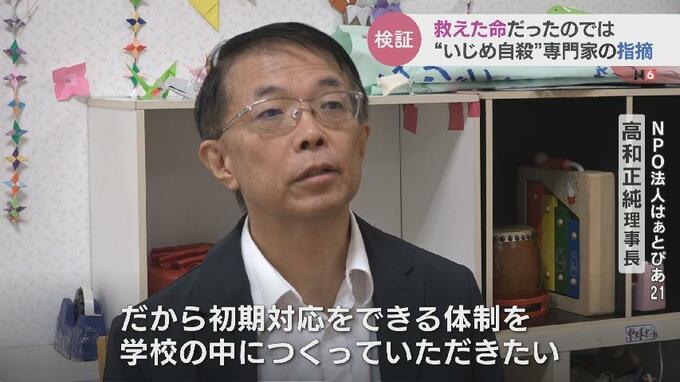

NPO法人 はぁとぴあ21 高和正純さん:「いじめがあった1年生の時にもうちょっと早く気づき早めの対応ができなかったのかなと。早く対応していればこれだけ問題が発展することはなかったし、この子の命は守られていたと思っています。子どものことだからといって非常に安易に考えるんですよ。大人は。大人目線で全部見てしまうものだから。子どものその思いに推し量ることもできない。やっぱり子どもと同じ目線に立つ感覚を持たなけれないけないと思う」

第三者委員会は再発防止対策として、教職員の研修や外部人材の活用などを多岐にわたる提言をしていますが、高和さんは子どものささいな変化に気付く、体制作りが重要だと話します。

NPO法人 はぁとぴあ21 高和正純さん:「これは初期対応なんですよ。これが一番大切でいじめにしても不登校にしても初期対応がきちんと出来ていない上に深刻化しているわけですよ。だから初期対応をできる体制を学校の中に作っていただきたい」

富山県は子どもの心の悩みなどに対応する相談窓口を設けられています。

電話番号は 076−444−6320 ひとりで抱え込まず、まずは利用してみてください。