岸田政権が経済対策づくりを本格化させています。岸田総理は20日、ニューヨークでの記者会見で、「24日の週に経済対策の骨格を示して取りまとめを指示する」と明かにすると共に、そのための補正予算を編成する方針を明言しました。

日本経済はすでに「需給ギャップ」が解消

経済対策は、物価高対策、賃上げ支援、投資拡大などが主な狙いですが、自民党内からは中小企業対策や国土強靭化の拡充なども必要だとして、早くも総額20兆円規模など、大盤振る舞いを求める声が上がっています。

コロナ禍で大型経済対策に慣れてしまい、感覚がマヒしているかのようです。

日本経済は、もはや需要不足ではありません。

内閣府の試算によれば、日本経済の潜在的な供給力と実際の需要の差を表す「需給ギャップ」は、今年4-6月期には、プラス0.1%(GDP改定後)となり、3年9か月ぶりにプラスに転じました。

もちろん、需給ギャップは推計値なので、推計方法によっては未だマイナスという試算もあるようですし、内閣府の推計にしても、GDP速報段階ではプラス0.4%あったものが、改定後はプラス0.1にプラス幅が縮小するなど、振れもあります。

しかし、日本経済がコロナ禍の只中のような大幅需要不足の状態から脱したことは、誰の目にも明らかでしょう。

これまで経済対策は、「需給ギャップのマイナスを埋めるために必要」という理屈で規模が積み増されてきており、逆に言えば、需給ギャップが解消された今、もはや大型の需要刺激策は必要ありません。

需要超過の中で、無理に公共事業を拡大しても、人手不足といった供給不足で効果は少なく、むしろ経済に悪影響を及ぼしかねないからです。経済対策の対象は絞るべき局面です。

物価高対策は決定的に重要

その一方、物価高対策は決定的に重要です。賃金が物価に追いつかず、実質消費がマイナスを続けていては、経済が失速しかねません。

とりわけ、値上がりの著しい食料やエネルギーが支出に占める割合の高い低所得層には、物価高は深刻です。

岸田政権がガソリンや、電気・ガス代への補助金継続を素早く打ち出したことは、危機感の表れですが、延長された対策は、補助が8月までの半分の水準にとどまっている上、年末までしか手当てされていません。

原油高や円安が一段と進んでいるので、年明け以降の対策拡充も検討されるべきだと思います。

エネルギー関連の補助金が長期化していることには、「バラマキ」「市場機能を歪める」「脱炭素に逆行」といった批判もありますが、今、補助を打ち切れば、それこそ経済へのダメージははかりしれません。

バラマキと言えばバラマキですが、特定の企業や事業者に配られる補助金より、国民に広く恩恵が届く補助金の方が、ずっと「スジが良い」と言えなくもありません。

円の実力は、1ドル360円時代より低く

政府が巨額の財政資金を伴う物価高対策にまい進する一方で、金融政策が未だ異次元緩和から抜け出せず、円安がどんどん進んでいることは、経済政策の整合性のなさを浮き彫りにしています。

アメリカの政策金利は今、5.25%~5.5%です。FRBのパウエル議長は年内にもう1回の利上げを行い、来年も引き締め状態を継続する考えを示しました。片や日本の政策金利はずっとマイナス0.1%。円安が進むのは誰の目にも明らかでしょう。

BIS(国際決済銀行)が21日発表した8月の円の実質実効為替レートは73.19と、比較可能な1970年以来ついに最低の水準となりました。実質実効為替レートは、60の国や地域の為替レートに、物価変動や貿易量を勘案して算出するもので、その国の通貨の総合的な実力、購買力を示すものです。日本のピークは、1995年4月の193でした。

今や円の実力は、ピーク時の4割以下に落ち、なんと1ドル360円時代より低下しているのです。食料やエネルギーを輸入に頼る日本国民の生活が苦しくなるのは当然です。

これだけインフレが問題なのに、「まだ完全にデフレから脱却したとは言い切れない」などという屁理屈で円安を放置し続けているのは、もはや滑稽としか言いようがありません。

円安是正こそが最大の物価高対策です。

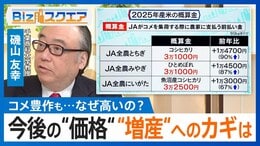

播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)