今からおよそ360年前、寛文2年9月19日に日向灘を震源とする巨大地震「外所地震」が発生したとされています。

津波により宮崎県内で多くの犠牲が出た外所地震の教訓を生かそうと、宮崎市で、地震防災に関する講演会が開かれました。

1662年、寛文2年9月19日に発生した日向灘を震源とする「外所地震」。

大きな揺れと津波が現在の宮崎市木花地区を襲い、県内全体ではおよそ200人が犠牲になったとされています。

この災害の記憶を伝承するため、木花地区には犠牲者を追悼する供養碑が50年ごとに新しく建立されています。

(廣末圭治記者)

「こちらの供養碑にも書いてあるように、防災の大切さを後世に伝えるための取り組みがここ木花地域でも行われています」

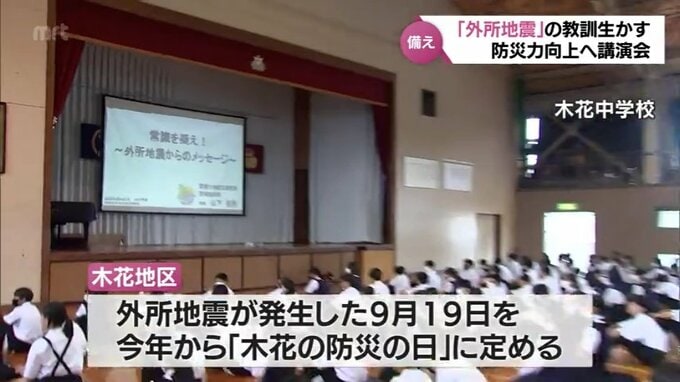

木花地区では、「外所地震」が発生した9月19日を今年から「木花の防災の日」に定めていて、19日は、木花中学校で生徒と地域住民を対象に防災に関する講演会を開きました。

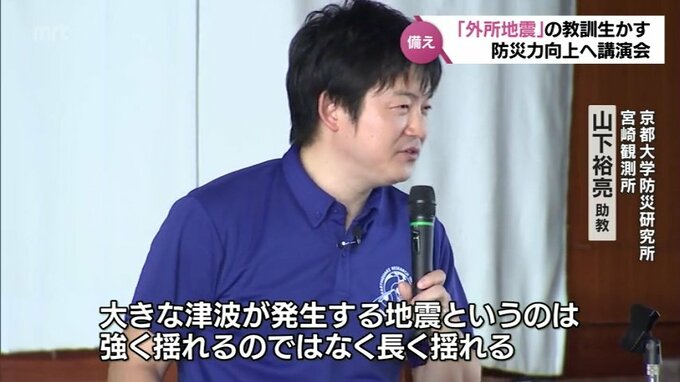

講師を務めたのは京都大学防災研究所宮崎観測所の山下裕亮助教で、日向灘地震に関する最新の研究成果について説明したほか、地震や津波から身を守るために大切なことを伝えました。

(京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教)

「大きな津波が発生する地震というのは、強く揺れるのではなく、長く揺れます。長く揺れるか、もしくは全く揺れないこともあります。なので、きょうから皆さんは、地震が起こったら何秒揺れたかだけ数えてください」

(生徒)

「いつ自分たちの命が危険にさらされるのか分からないのがすごく怖いし、不安なところがあるので、しっかり備えていけたらいいなと思います」

「地震は日本に住んでいたら避けようがないが、その中でどうやって生き延びていくか、助け合っていくかをしっかり考えようと思いました」

(木花まちづくり推進委員会 古賀三郎安全推進部会長)

「住民それぞれが自己意識をどれだけ高めていくかということが、防災の向上につながっていくのではないか」

山下助教は、この機会に改めて「外所地震」について知ってほしいと訴えます。

(京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教)

「外所地震は、いま生きている皆さんが経験したことのないような規模の地震なんです。そういう地震が過去に宮崎で起こっていたということをまず理解してもらうこと、そして、そういう地震があったときにどうしたらいいのかということを、今回考えてもらうきっかけになったらいいと思っています」

(スタジオ)

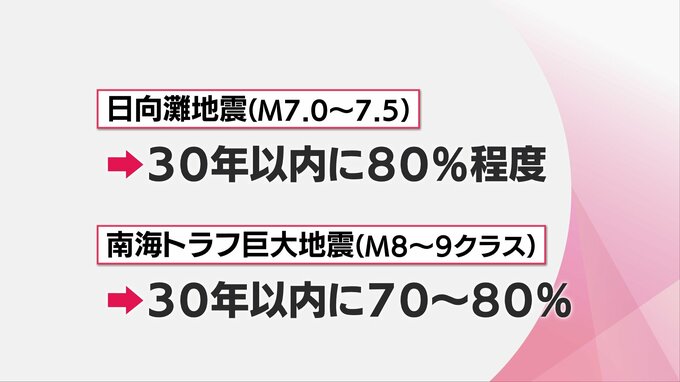

政府の地震調査委員会が公表している巨大地震の発生確率です。

日向灘を震源とするマグニチュード7.0から7.5の地震は、30年以内に80%程度。

また、南海トラフは、マグニチュード8から9クラスが30年以内に70から80%と予測されています。

山下助教は、地震に関する情報は日々更新されるため、古い知識にとらわれず、新しい情報を確認してほしいとしています。