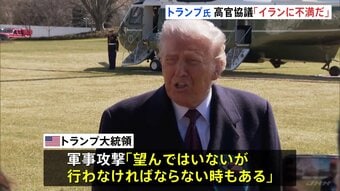

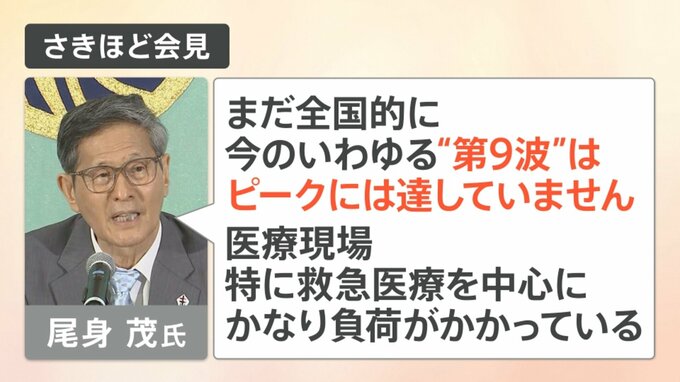

尾身氏「まだピークではない」

また、尾身茂さんは「まだ全国的に今のいわゆる“第9波”はピークには達していません。医療現場、特に救急医療を中心にかなり負荷がかかっている」というふうに14日の会見で話しています。

ホラン千秋キャスター:

倉持さんは、現場で3年以上この新型コロナウイルスと闘い続けていらっしゃるわけなんですけれども、症状の変化など、第9波と呼ばれているこの波で、何か感じることなどありますでしょうか?

インターパーク倉持呼吸器内科 倉持仁院長:

デルタ株の頃から比べると、皆さんもご存知のように重篤な肺炎を起こす率が、中年男性が多かったんですが、今はそういったことはありません。一方、感染者の数が非常に増えていますから、これから後遺症ということを見据えた上で、対策を立てていく必要があるのかなというふうに思いますね。

ホランキャスター:

例えばどのような後遺症を懸念されていますか?

倉持仁院長:

他のインフルエンザなどでもそうですが、喘息のような状態になったり、今まで通りスムーズに働けないなどの脳の障害であったり、そういった複合的な障害が起こることが、だんだんわかってきましたから、やはりそういったことを見据えて、確率はそんなに高くないですが、そういったケアも必要だと思いますね。

ホランキャスター:

ウルヴェさんは現状をどう見てらっしゃるでしょうか?

田中ウルヴェ京 スポーツ心理学者(博士):

8月のお盆以降あたりに、何となく周りでコロナだけでなく、風邪の症状のような人が増えたなという印象を持ちました。

結果的に検査をする人もいればしない人もいる。でも検査をした人で、コロナが増えたという印象も確かに実感としてありました。

ただ、聞く情報はやっぱり「症状が軽かったよ」っていう情報の方が入りやすくて、本当に重症になってしまったような方々に話は聞けないんですよね。本当に回復をされてからでないと、お話を伺えなかったり、あるいはお話すらしてくださらなかったりする方もいらっしゃる。そうなると、やはり私達は事実がちょっと見えにくいんだろうなということは感じます。

井上キャスター:

倉持さん、一つ伺いたいんですけど、新型コロナウイルスを5類にして、ある程度重症化率も下がり、薬もある。広く医療機関で受け入れていただきましょう、というふうになって今、医療機関が制度として求める「ここを変えてもらえるとより円滑に医療提供できます」というところがあれば具体的に教えていただけますか。

倉持仁院長:

2類から5類になり、医療側で困っていることは、「自治体と基幹病院との連携がなくなったこと」。どの地域で困っていて、どの地域で困っていないのか、が全くわかりにくくなってしまった。

実際に私の病院でも最近、他県から、肺炎の方がどこの機関病院も受け入れてくれなくて、入院できず、県2つぐらい越えて来た方もいますので、その辺が足りない。

それから検査、薬、ワクチンがもう揃ってきたわけですね。どういう株が今後流行るのか、ということを検証しながら、その対策を立てていくことが大切です。

また、きちんとマスクをするということも流行期には必要なことですから、そういう正しい情報の発信が必要です。

それから今年が例年と違うのは、インフルエンザも同時に流行してきています。インフルエンザも新型コロナも、症状が軽い人が多い一方、一部の人が重症化してスムーズに受診できずに救急医療が逼迫しているのも事実です。そういったことをしっかり伝えていく必要はあると思いますね。

井上キャスター:

前半の話は自治体がデータを集計しきれていない、ということでしょうか。

倉持仁院長:

定点観測になって、発表される数字も実感としてあんまりピンとこないんですね。

夏の時期、感覚的には去年の方が倍ぐらい多かった。今のところ我々は余裕があるんですが、やはり重症患者の入院は先々週ぐらいから滞ってきていますので、これは新型コロナに関わらず、その辺の一部の負担が、周りには気づきにくくなってる、ということは知っておく必要があると思います。