企業間物流革新に政府も本腰。荷主の責任が問われる時代へ

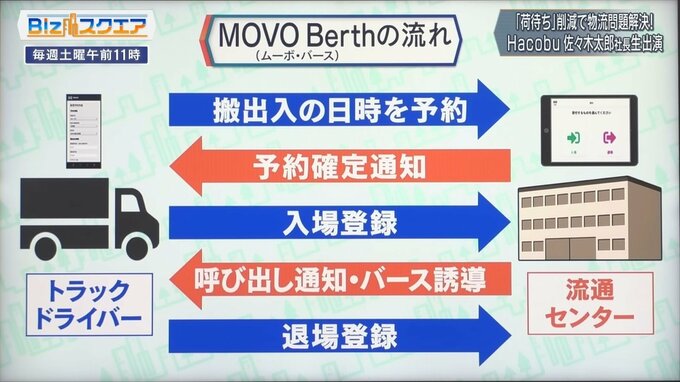

ムーボ・バースは一連の流れが全てスマートフォンでできる。まずトラックのドライバーはスマホを使って倉庫に行く日時を予約する。予約確定の通知もスマートフォン。実際に倉庫に到着すると、スマホで受付をし、呼び出しやバースへの誘導情報も受け取ることができる。荷物の積み下ろしを行った後は退場登録もスマホで行うことで、手続きのためにトラックから降りる必要がないという。

――導入前はアナログな世界だった。どうしてこれほどアナログなことがこの業界は長く続いてきたのか。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

企業の中で、物流というのがこれまであまり重要視されていなかった。「モノができました、あとはよろしくね、運べるでしょ」という世界で、企業の経営者の方にとっても物流というのが経営アジェンダになっていなかったので、投資もされない。

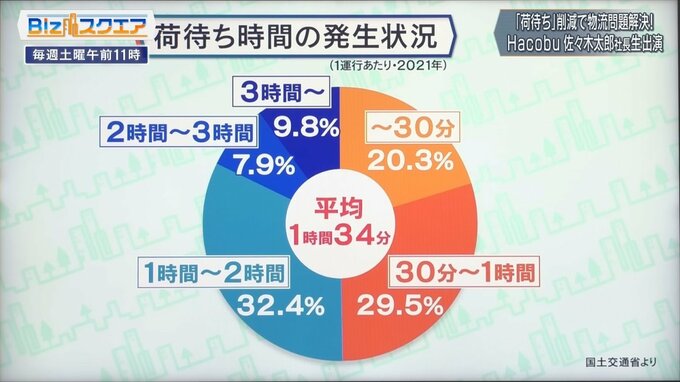

今2024年問題があり、荷待ちの時間が問題だという。2021年の荷待ち時間の発生状況は1時間以内が約50%、1時間から2時間が最も多く32.4%、3時間以上荷待ちするというのも10%近くある。

――どうして荷待ちが起きていたのか。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

事前に予約をしていくということがこれまでなかったので、皆さん早く仕事を終わらせたいというので、早く行くということが慣行になっていました。みんなが早く行くので、より早く行こうと。結果として皆さん朝来るので、集中して詰まって並んでしまうというようなことが起こっていました。

――誰が来るかわからないから、人が来てから荷物を出したりするから、当然のことながらそこも時間がかかっていた。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

トラックを開けてようやく「この荷物が来た」と。事前の段取りを組むというのが非常に難しかったのです。そのせいで入荷や出荷の作業が遅れてしまって、さらに待たせるという悪循環が生まれていたと。

――今2024年問題で政府もかなり本腰を入れて取り組んでいると見ていいのか。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

物流クライシスといったときに、宅配便の問題が取り上げられることはあったのですが、実はその裏に企業間物流というより広大なインフラがあると。これが崩壊しつつあるということに政府も今本腰になってテコ入れしようということで、6月2日に閣僚会議が開かれて、物流革新のための政策パッケージというものが出ました。これは物流会社だけではなくて、物流の問題はメーカーや食品卸の方々、小売のような荷主企業の方々の責任でもあるということがメッセージとして出されたのです。これは非常に大きなインパクトがあります。

――荷物を発注する人がちゃんと効率的な物流を考えなさいよという時代に入ったと。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

はい、これは大きな節目だと思っております。

――みんながそういうふうに考えないと、企業間物流が崩壊して、経済が立ち行かなくなってしまう。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

まさにそういうことになります。モノは生産されなくなりますし、例えばスーパーの棚がガラガラになるというようなことが実際にイギリスやスペインでも起こってきている。

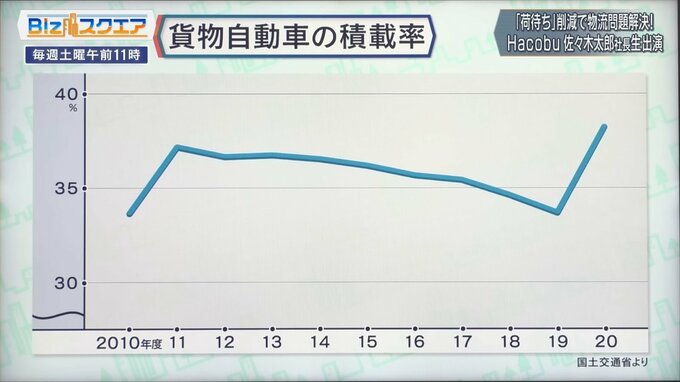

――荷待ちの次に問題だと思われているのが貨物の積載率、つまりどれぐらい荷物を積んで運んでいるかだ。行きに100%積んで、帰りが0%だったら50%ということか。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

そもそも今、行きは100%でとおっしゃいましたが、8割積めたらまだよくて、荷主の方々からの要請でそれこそダンボール1箱だけを運ぶというようなことが、実際にたくさん起こっている。

――それを効率化していくシステムを作っていくことが大事だということか。

Hacobu 佐々木太郎CEO:

効率化するためには、まずその前にちゃんと状況を把握するということが必要になってくる。今それが把握できていないというところがまず大きな問題です。

一つ一つ問題をつぶして、2024年問題を乗り切れるようなサステナブルなものを作っていかなければいけない。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月2日放送より)