「品番は頭に全部入っている」全国から運び込まれる家具に臨機応変に対応

大ベテラン竹折さんの椅子の座面張替え作業を、若手社員と比べてみると、その速さは10倍以上。座面のカーブに沿って布を張る必要があるため、丁寧さも不可欠です。修理をしている間にも、全国から次々と家具が持ち込まれます。竹折さんの神髄は、スピード以外にもありました。

続いて修理に取り掛かったのは、1992年製造の籐の椅子。さっそく修理かと思いきや、まず向かったのは、本棚でした。数十年分のカタログの中から、即座に物を特定します。型番が分からなければ、部品を取り寄せることもできません。

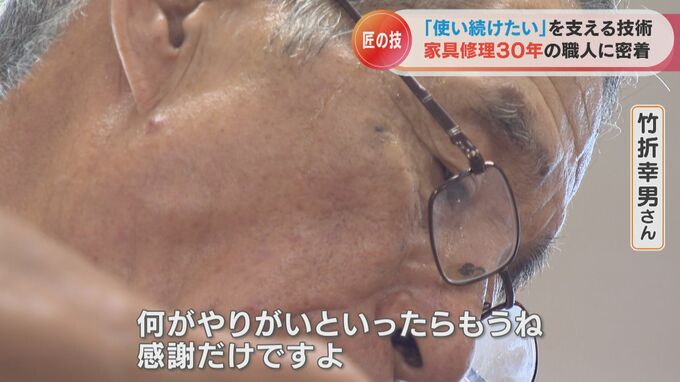

(竹折幸男さん)

「引き出し一つ持ってきてもらえば、これはカリモクのこういうやつだと分かります。品番は頭に全部入っている」

竹折さんは、40歳の頃に修理の仕事に就く前は営業マンでした。その経験が、今の仕事にも生かされていると話します。若手社員も、分からないことは商品知識が豊富な竹折さんを頼る場面が多いそう。

本来のパーツが製造中止になっているものは、市販のもので対応します。元々高級家具の部類に入るカリモクの商品ですが、籐の椅子など加工が難しく、高額な素材を使う家具の中には、直すより新しく買った方が安いものも珍しくありません。

(竹折幸男さん)

「新品で買った時の値段の倍以上出す人がいっぱいです」

「3K」と呼ばれる環境の中、定年退職後も仕事を続ける理由は?

新品なら機械でできる仕事も、修理は多くを手作業で行うため、1日にできる修理は5~6点。お客さんの「使い捨てにしたくない」という思いに応える仕事です。

持ち込まれる家具の中には、汚れがひどいものもあり、決して快適な環境ではありません。それでも竹折さんは、定年退職後も週3日の勤務を続けています。決してきれいではなくキツイこともあり、「3K」と呼ばれる環境だといいます。それでもこの仕事を続ける理由は…。

(竹折幸男さん)

「何がやりがいといったらもうね、感謝だけですよ。お客さんからお金頂いて感謝されるって、そんないいことないですよ」

今日も竹折さんは、修理に持ち込まれた家具と、その家具に込められたお客さんの気持ちに真剣に向き合います。

CBCテレビ「チャント!」8月22日放送より