地価上昇効果も。脱車社会でコンパクトシティ作り

LRTは1日あたり約1万6000人の利用を見込んでおり、開業前に街では宇都宮市がより便利な街になると期待が高まっていた。一方で、「タクシー運転手としてはちょっと痛いかなという気はします」、「運転していて路面電車が走ってるところで、どういうふうに停止していいのかとか不安はあります」、「便利なところもあれば、ちょっと費用の面でかかりすぎているのかなというところもあります」という声もあった。

宇都宮のLRTを長く取材してきた記者は「正直マイナスの部分とプラスの部分と、非常に様々な意見が出ています。宇都宮駅から市内を通って市街地を通っていくというルートを果たして誰が使うのかという疑問の声を市民の方から聞いたことがあります。LRTを使ってどう郊外に出ていくかを悩んでいる市民の方が多い」と話す。

LRT開業を受け、沿線に研究・開発拠点を構えるホンダは従業員の通勤用バスを廃止し、LRTでの通勤を呼びかけている。

LRTの導入に向けた整備費用は約684億円。運営については、鉄道の運行は民間が行う一方、線路や駅は自治体が整備する上下分離方式がとられている。運行を担当する民間会社の担当者は、宇都宮にLRTができてから街の様子が変わったという。

宇都宮ライトレール 宮崎拓氏:

沿線の高層建築物の建築が増えていますし、地価も県内で上昇という形で、既にまち作りの効果が発揮されていると感じています。

LRTによって地方都市の活性化に繋げていきたいと言う。

宇都宮ライトレール 宮崎拓氏:

宇都宮市も芳賀町も車社会です。まずは公共交通を使う、公共交通があるという意識づけを皆様にしていただければと。宇都宮市が100年先も活気のある街でいられるか、こういったところの起爆剤にLRTはなり得ると考えています。

――全国的に人口が減少し、高齢化がものすごい勢いで進んでいく中で、コンパクトなまち、スマートシティをどう作っていくかは大きな課題だ。

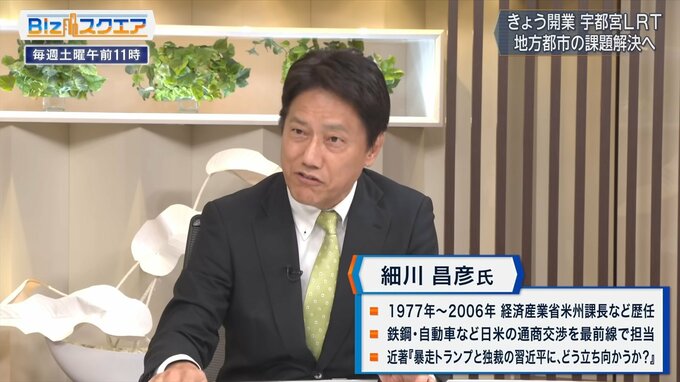

明星大学経営学部 細川昌彦教授:

高齢者はなかなか移動できないので、地方都市の作り変え、車社会から変えていく大きなきっかけだと思います。郊外にショッピングセンターとかいろいろあるものを全部コンパクトにしていく一環でないといかんと思います。

――路面電車を作ること自体が目的なのではなく、それによって都心部を再生させ、多くの人たちが集まって住め、移動も自由にできるようなまち作りをしていかないと日本自体が立ち行かない。

明星大学経営学部 細川昌彦教授:

そういう青写真をちゃんと作った上で整備していく。これは両方いると思います。

今後、駅の西側にも延伸が計画されており、2030年代前半の開業を目指しているということだ。LRTを起点に新しい交通網を整備し、人々が移動できるような社会にしていこうという、高齢化が進む深刻な状況の中での新たな取り組みだ。

(BS-TBS『Bizスクエア』8月26日放送より)