中国はレアメタルの輸出管理強化、半導体材料・製造装置の国産比率増を目指す

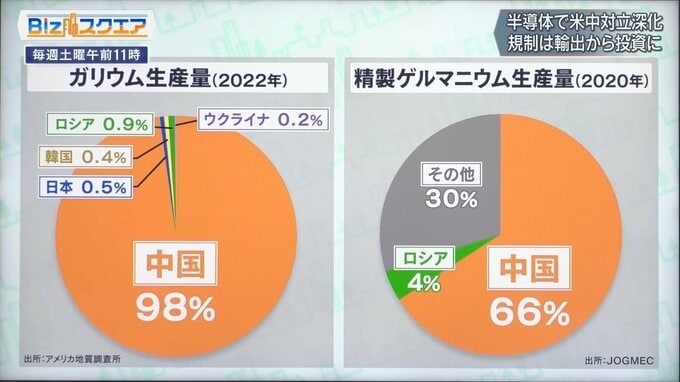

こうした動きに対して、中国もガリウム・ゲルマニウムの輸出管理を強化するということになってきた。ガリウムはLEDや半導体の材料などに使われ、ゲルマニウムは赤外線カメラの部品や太陽電池などにも使われている。

生産国は中国が98%を占めているのはガリウムで、ゲルマニウムは66%を中国が占めている。

――こういうニュースが伝わって危機感が強まっている。

明星大学 細川昌彦教授:

ちょっと冷静に見た方がいいと思います。レアメタルという言葉を使うので、いかにも希少だと思いますよね。ところが、これはアルミニウムの精錬の副産物で出てくるものなのです。たまたま今中国は環境規制も緩いからコストが安いので、中国の数字が高いのです。仮に規制されたら、コストが高くても他で生産しようかとなりますから、そんなに慌てなくてもいいです。足元は急になくなるというのはありますが、中長期的には大きな問題にならないと思います。

――半導体というとやはりシリコンが一番大きいので、ガリウム、ゲルマニウムがなかったら半導体が1個もできないかのように伝わっているのもちょっと違う。

明星大学 細川昌彦教授:

これも誤解で、ガリウムを使ったパワー半導体などは影響されますが、大方の半導体は関係ないわけなので。半導体の製造に不可欠な、という報道は間違いだと思う。

――これまではグローバル化の時代で安い中国から買えばいいということでやってきたが、サプライチェーンの組み替えのようなものが迫られる事態になってくる。

明星大学 細川昌彦教授:

今まではコスト優先で安い中国にというところが、経済安全保障の観点から、リスク分散で他でやっていくという流れの一環だと思います。

――アメリカは半導体の製造装置だけではなく、AIや量子コンピューターの投資規制にまで踏み切った。物の規制から金の流れまで止めるということになってエスカレートしている。アメリカ側の措置は一応終わったと見ていいのか。

明星大学 細川昌彦教授:

先端部分は一応カバーしようとしています。問題は汎用の部分です。自動運転や通信などにも使うので、半導体生産の8割ぐらいを占めているわけです。中国は規制がかかっている以外のところは自分たちが押さえようと大規模投資を相当集中的にやるわけです。しかも中国の自動車メーカーは中国メーカーから半導体を買えという指示までしている。かつての鉄鋼でもそうなのですが、大規模に大量生産してあふれさせ、安値で自分たちが席巻していくという動きになっています。

――汎用半導体を作るためにも、素材や製造装置で日本やアメリカが持っている技術が必要だ。

明星大学 細川昌彦教授:

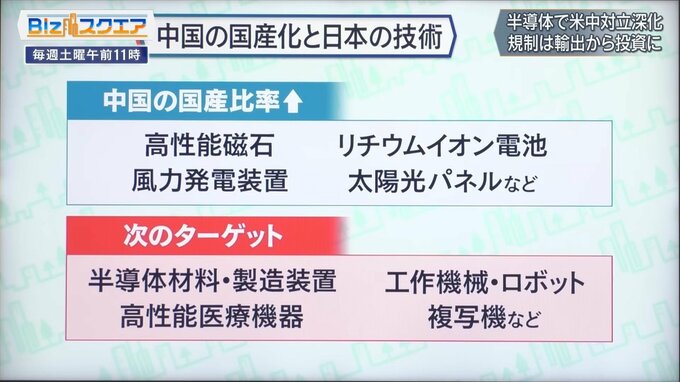

今、中国は国産化をいろいろな分野で進めています。汎用であれ、大規模な工場を中国で作るためには装置、材料が必要です。その部分が日本に依存していると、自分たちのアキレス腱を持つことになると思っていますから、早く技術を入手しなればいけないとなるわけです。今何が起こっているかというと、中国政府がこういう強みを持っている日本企業を誘致しようと。中国で合弁を作らせ、ゆくゆくは中国企業に技術が渡るようにしようという戦略です。

――これまで国産比率を高めてきたものと同じ戦略できているわけだ。

明星大学 細川昌彦教授:

今、日本企業の材料メーカーや装置メーカーがどんどん売れて喜んでいるのはいいのですが、中国で工場を作ってくれよと向こうから必ず言われているわけです。かつて盗られた磁石などと同じ目に遭うのを警戒しながら対応しなければいけない。経営者自身が今起こってることの本質を直視しなければいけない事態になっていると思います。

――バイデン大統領は先端半導体という狭い部分だけでフェンスを高くするのだと言っているが、派生して米中対立の構図は広がってきているということか。

明星大学 細川昌彦教授:

おっしゃる通りです。先端以外のところをどうしていこうかという議論も始まっています。

(BS-TBS『Bizスクエア』8月26日放送より)