周りに嘘の情報を信じている人がいたら・・・真実をどうやって伝える?

ほかにもワークショップでは、実際に投稿された情報の真偽を問う様々なクイズが出題されました。

例えば「5Gの電波のせいでコロナが広がった」という投稿。これは簡単です。

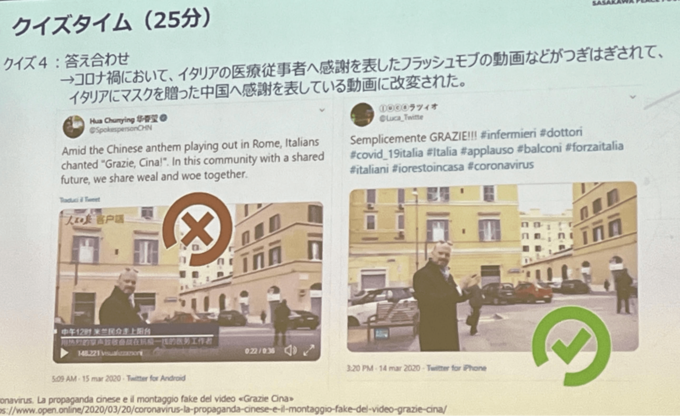

それではコロナ禍で、中国外務省の報道官が「イタリアの人々が中国のマスク支援に感謝して拍手している」として紹介した動画はどうでしょうか。

男子生徒からは「政治的な意図が感じられるので完全に信じるべきではない」という冷静な回答。

実際、この動画はイタリア市民が「地元の医療従事者への感謝」を伝えるために撮影した動画を再編集したもので、さらに、テロップも変えられていたということでした。

また、別の男子生徒からはこんな質問も。

「自分がフェイクニュースを見て嘘だと分かっても、周囲に信じている人がいたら、どのように事実を伝えれば良いのか」

非常に難しい問題だと古田さんは答えます。

ある説を強く信じている人に「間違っている」と伝えると、相手は「馬鹿にされている」と感じてしまう。すると自分の考えを支えてくれる証拠を探し始め、逆効果になってしまうことも。

相手が「なぜ」そう考えたのか、まずは否定しないで、一つ一つ丁寧に話を聞いていく。その中で自分で間違いに気づくのを根気よく待つしかないと言います。

ワークショップが終わり、最近初めてスマホを手にしたという中学1年生に話を聞いてみると・・・

「TikTokのようなショート動画に出てくる情報を鵜呑みにしていた部分があり、反省した。思ったよりも周りに嘘の情報があふれていることを知って、対策をしなければと思った」

心強い言葉を聞くことができました。

今回ワークショップを取材して気づいたのは、SNSと共に育ってきた中高生らは、思っていた以上に疑いの目を持って情報と接することができているということ。

しかし、今回ワークショップに参加したのは、もともと関心の高い学生です。

巧妙なフェイクニュースがボタン一つで簡単にシェアされているのも事実です。

誰もが自分で真偽を判断できるよう、また嘘の情報を自分から発信することのないように、学校の授業などでも対策について繰り返し学べる環境を整えていくことが不可欠な時代にきているのかもしれません。