午前7時、ラッシュアワーの広島駅です。多いときには1時間に29本の電車が出入りするこの場所では、3本の引き込み線がフル活用されて、4つの路線が均等に発車するよう差配されています。

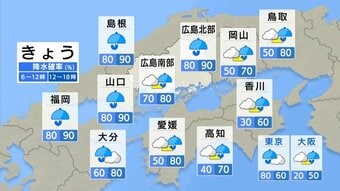

この時間の司令塔は、大ベテランの橋羽博志さん。この日は、雨のためか、ダイヤ通りに電車が到着しませんでした。

操車係 橋羽博志 主席助役

「しっかりした時間に出ていないのは申し訳ないんですけど、その分、お客さまに少しでも待たずに、『また同じ方向が来たわ』ってならないように間隔を調整しながら仕事をしています。運行が乱れたときにきれいに電車を出せたら、気持ちいいわというときはありますよ」

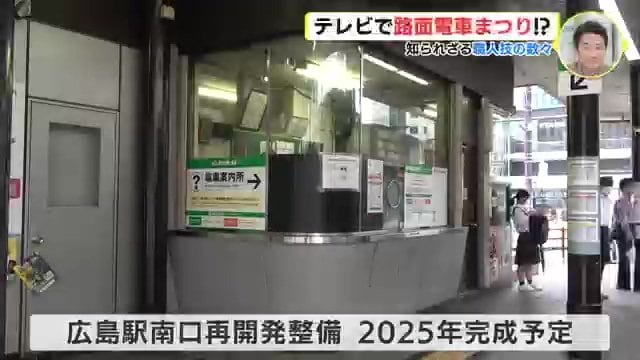

職人技が繰り広げられるこの操車場…。広島駅南口の再整備の一環で、3年後にはなくなる予定です。

車両は、1週間に1回程度、日常検査を受けます。コントローラーを整備したり、油を補充したり…。

日々の運行で少しずつ緩むブレーキは、トルクを締め直し、安全に走れる状態に戻します。

そして、仕上げは、ドラマーのように部品をたたいて、音で状態を確認します。

車両課 新田康博さん

― 全部たたく?

「そうですね。見えるところは、できる範囲をたたいて、緩みがないかどうか(確認する)。緩んでいたら、ガチャガチャっとした音があるので」

点検は、車体の下だけでなく、屋根の上でも…。パンタグラフに油をさし、ときにはサンダーで研磨することもあります。削っているのは、600ボルトの電流を受け取るために架線と接触する部分です。

検車係 沖征博さん

「進行方向に向かって縦に線が付くんですよね。それを削り落としてやって、なるべくなだらかに…」

雨が上がって、洗車にぴったりのお天気に…。新型コロナがはやって以降、車内の清掃作業には、感染症対策として「消毒」という工程が増えたそうです。

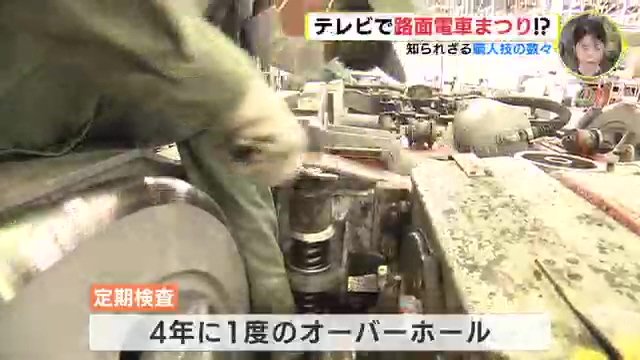

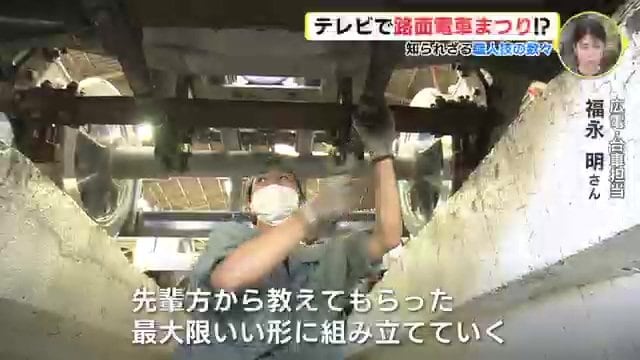

車でいえば、車検にあたるのが、4年に1度の定期検査。いったん車体をばらばらにして、摩耗した部品はネジ1本から全て取り替えるそうです。

台車担当 福永明さん

「マニュアルもあるんですけど、マニュアルどおりよりも先輩がたから教えてもらった。最大限、いい形に組み立てていく」

部品の加工も車庫内で行います。この日の作業は、車輪の研削加工。26種の車体ごとに必要な作業が異なり、そこにやりがいがあるそうです。

運転士 吉村優志さん

「試験の結果、合格しました。ありがとうございます。ようやくスタートラインに立った気分です」