沖縄県内の米の島とも言われる『久米島』。この島には島外にあまり出回らない”ある泡盛”があります。島での認知度がほぼ100%の酒造所が作る泡盛の魅力を取材しました。

戦後すぐに創業した島の酒造所 作り方にもこだわりが

紫色の文字にホタルの絵柄が特徴のこちら、ことし創業75年の酒造所『米島酒造』です。

米島酒造 田場俊之代表

「創業当時は久米島がすごく米どころで、献穀米や献上米を作っていて、その水で戦後、初代が酒造りをはじめたのがきっかけとなっています」

1948年、戦後すぐに創業した米島酒造。当時稲作がとても盛んな島だったことから米の島、『米島酒造』と名付けられ、地元に密着した酒造りをモットーに歩みを進めてきました。

創業当時から変わらない定番の『久米島』をはじめ、若い世代に人気の『美ら蛍』。酒屋が選ぶ焼酎大賞泡盛部門で1位に輝いた『星の灯』などさまざまな泡盛を製造販売していますが、実は生産量のおよそ7割がここ久米島町で消費されているんです!

米島酒造 田場俊之代表

「良い時も悪い時も久米島の島民の方に支えてきてもらったので、ほとんど造りの7割ぐらいが島内出荷でして、残りの3割が島外になっております。」

製造するのは、主に3人。気温や湿度とわずかな変化に対応するためほとんど手作業で行っていることから製造量が少なく、沖縄本島や県外にあまり流通しない希少な泡盛なんです。

泡盛づくりに欠かせないのは『麹』。酒造りの土台と言われていて味や香りに重要な要素のひとつです。

米島酒造 田場俊之代表

「植物でいうと土づくりですね、麹造りは。1に麹、2に麹、3に麹と言うのですが、麹をまずしっかりするところから酒造りが始まりまして」

次に水などを加えて『もろみ』へ。季節によって変わりますが夏はおよそ20日間発酵させます。

発酵1日目では、まるで呼吸をするかのようにプクプクと泡を立てる一方で、1週間寝かせら米粒の原型が溶けてなくなり灰色に染まります。

さらに15日経ったものは…

今野リポーター「わ!すごーい!」

田場代表「酵母が糖を食べてアルコールに変換したものを泡として出している」

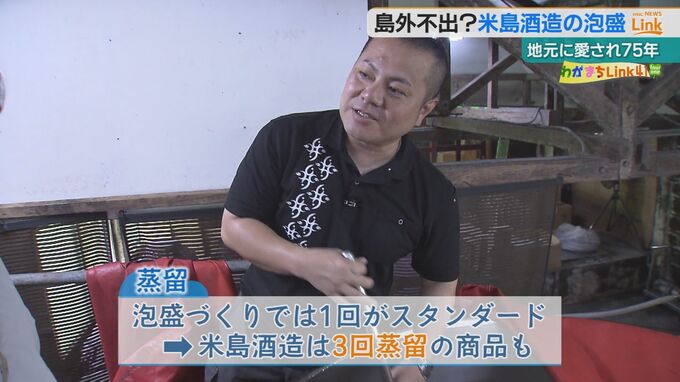

仕上げと呼ばれる工程が『蒸留』。米島酒造ならではのこだわりがあるそうです。

米島酒造 田場俊之代表

「泡盛って1回蒸留のイメージでしたが、2回蒸留した泡盛も3回蒸留した泡盛も美味しいなということと、全然違う特徴を出していたので、新しく自分たちの酒を造っていきたいなと思い」

通常泡盛づくりにおいて蒸留は1回がスタンダードですが、米島酒造は3回蒸留した泡盛も製造。

伝統を守りながら新たな挑戦を続けています。

せっかくなので味の違いを比べてみることに!まずは1回蒸留した泡盛をひと口飲んでみると。

1回蒸留と3回蒸留の泡盛 味わいの違いは?

今野リポーター

「飲みやすいですね、のど越しもサラッと入っていって」

3回蒸留した泡盛は?

今野リポーター

「めっちゃスパイシーです」

全く味わいが変わる米島酒造の泡盛、島の恩恵をたっぷりと受けて造られた地元の酒は島の人たちにとってどんな存在なのでしょうか?

島民

「昔から伝統を受け継いでいる酒造所なので、やはり島で飲むのがおいしい」

「米島酒造はなくてはならない存在。いつも買っています」

米島酒造 田場俊之代表

「地域に密着した酒造所であり、地域の声を聴いて新しいモノづくりができる酒造所として残していきたいなと思います。小さな島から県内・県外、欲をいえば海外でも知ってもらえて、うちの酒を求めて島外から人が来て、少しでも久米島の活性化になればと思います」

久米島町を訪ねると、温故知新の酒造りを追求し米の島だからこそ誕生した地元に愛される泡盛がありました。