天守閣宿泊で殿様気分も。利用できるところは利用が基本

活用している歴史的資源は、古民家だけではない。その一つが大洲城だ。「大洲城キャッスルステイ」は天守閣を全て貸し切りにし、20人ほどの家臣が出迎えるセレモニーなど、当時のお殿様体験を楽しめる。1泊の料金が100万円で、これまで26組が宿泊している。

国の重要文化財に指定され、数寄屋造りの建築や美しい日本庭園を味わえる臥龍山荘での「お呈茶体験」や日本三大うかいと称される「大洲のうかい」など、大洲は昔からあったものを最大限活用し、町を再生させてきた。これからも持続可能な町であり続けるために、必要なこととは?

フェルナンデス氏:

全部壊して新しく作るのではなく、利用できる部分は利用。本当に利用ができないところだけ改修。昔あったことを考えながら新しく作るという形だったらいいのではないかと思っています。

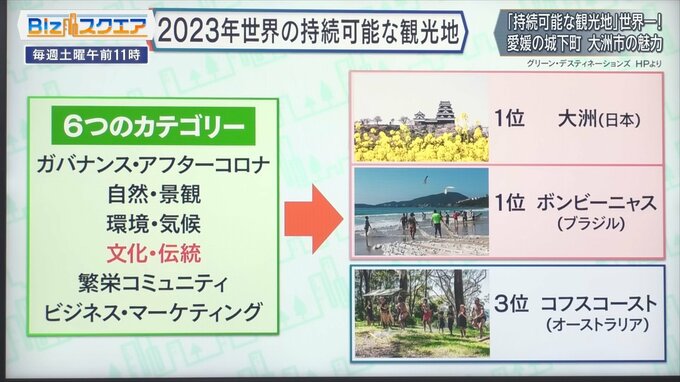

オランダの「グリーン・デスティネーションズ」が今年の文化・伝統部門で大洲市を1位に選出した。2022年、岩手県釜石市がコミュニティ部門で3位になって以来で、日本の都市が1位を獲得するのは初めてということだ。

――持続可能というと環境的なイメージや文化財の保護というイメージがあるが、大洲市はお金がその町できちんと回っていきながら、持続していけるモデルをどう作るかということに取り組んできた。そこが評価されているということなのか。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

地方創生は回ることが重要で、インバウンドのニーズに合致するようにお金や人を促すというのはどこの地方もやられていると思います。今すごくいい流れがきていると思います。インバウンドで日本にたくさん人が来て何回も体験する。今どういうことを日本でやりたいかというのはだいぶ変わってきています。

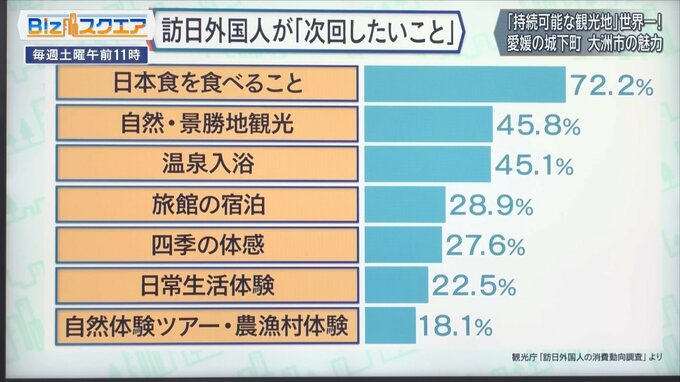

――グラフを見てみよう。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

例えば自然観光もあるのですが、例えば温泉、旅館、四季、日常生活体験、農漁村体験。何がキーワードになってくるかというと体験長期滞在型で、まさに地方なのです。今地方にはチャンスが来ていて、自分たちの持っている資源をどうアイディア的に勝負するか。地域の中で協力関係をどう作るかによってチャンスが生まれているので、これをうまく生かすことでコスト上がっている分に対して収益を上げることができて、町自体が持続可能になっていくということだと思います。

――滞在して町のいろいろなところを見て体験してもらって、その結果としてお金が落ちる。地元で物が調達され、雇用も生まれるということがない限り、経済が自立的に回っていかない。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

回すということが大事で、回すには何か主役がいるので、今回(スペイン人の)主役の方がいらっしゃいました。最初に主役が出てきた後にみんなが繋がっていくというところも成功されているのだと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 8月12日放送より)