10月以降の政府補助金未定。経営者の前向きな声が必要

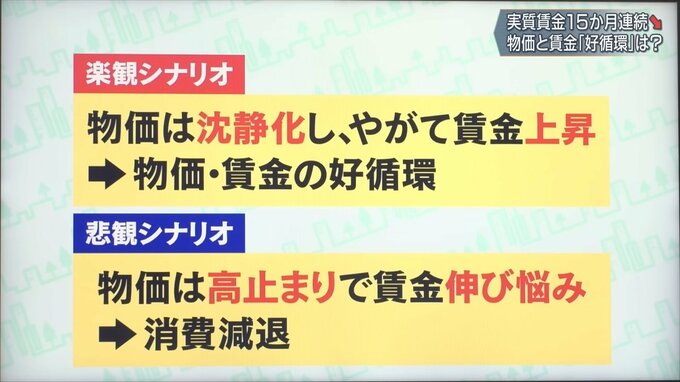

二つの仮説を立ててみた。一つは楽観シナリオで、物価はやがて落ち着いて、実質賃金はプラスに転じ、好循環が実現するのだというシナリオ。もう一つは悲観シナリオで、物価は沈静化せず高いままなのではないか。賃金は思ったほど勢いはなく、どこかで消費が息切れしてくるのではないかと。

――この分かれ目に入ってきているのではないかということだが。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

今日本で政策的にも考えなければいけないのは悲観シナリオにどう対応するかだと思います。最近、経営者のお話でなるほどなと思うのは、猛暑とかでとにかく電気代とかガソリン代をものすごく使わなければいけないと。今年は賃上げしたので、賃上げ分は年後半に価格転嫁しなければいけない。でも、値上げすると消費者が買ってくれなくなるのではないですかという質問が多いのです。買い控えどころか買いストップですよね。物価の高止まりのこの状況を消費者がどう捉えているかという話で、これを政策的にどうにかしなければいけないのだと思います。今日本で問題になっているのは、10月以降、電気、ガソリンを政府がどうするのか。補助金も含めてどうするのか決まっていないのです。

――ガソリン代は補助金が今どんどん減っていて、9月で打ち切ることになっている。電気代、ガス代も政府の補助は一応9月までということになっているので、いきなり全部なくなると電気代が2割上がることになる。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

上げるというのも一つの政策だと思うのですが、民間からすると決まっていないことが一番の問題なので。8月で決めましょうというのが一つあると思います。賃金の方はもう2023年の春闘が決まって、今年の賃金も決まっているので、あまり関係ないです。

――ドンと上がる要素はないということか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

2024年も賃上げをしますという前向きな経営者の声が今非常に必要な時期です。

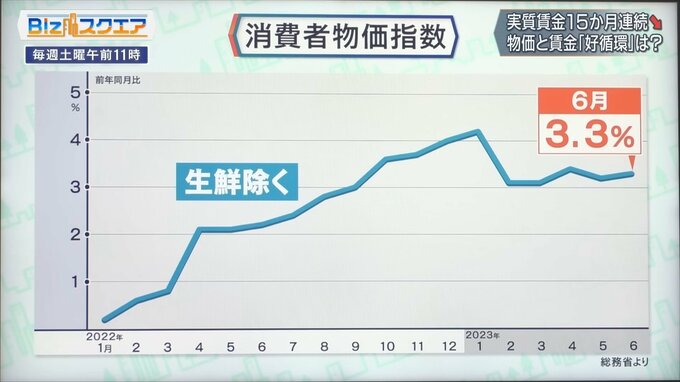

消費者物価が6月も3.3%で一時よりは減ったとはいえ、2%の物価上昇を目指すと言いながら3%が続いている。

――日本の体力からいうと高すぎるのではないか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

高いと思いますし、「生鮮を除く」となっているので、生活実感としては食べる物はおそらく10%ぐらいのイメージがあると思います。

――スーパーで聞くと、皆さん、1割ぐらいは上がっているのではないかという印象を持っている。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

肌感の物価水準はかなり高いので、そこをどうしていくのが一つ目のポイントだと思います。

――もう一つはエネルギー価格の話があって、原油価格がここに来てまた上がり始めている。前年比で上がってきているところが心配だ。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

対前年という問題で、CPI(消費者物価指数)が上がりやすい要因になってきていますし、こういう状況になってくると価格転嫁が進んだときにCPIがさらに上がるという問題も出てくるので、この動向はかなりポイントになるかなと思います。

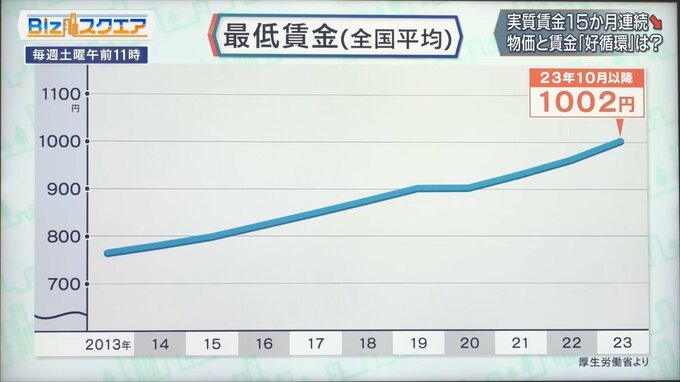

最低賃金が今年も上がることになった。全国平均で41円上がり、初めて1000円台に乗るということで、10月ぐらいに実現する。

――賃金の押し上げ効果はあるのか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

あると思います。これからすごく問題になるのは、今最低賃金で働かれている方は統計を見ると、飲食、宿泊、地方がキーワードになってくると。最低賃金がこれからも上がっていくとしても、最低賃金ではない水準までどんどん上げていくことが必要になってくると、そこの業界や地方の収益力をどれだけ上げられるかがポイントになってくる。4%上がったということは経営者からすると4%コストがかかったということになるので、4%以上儲けられることが非常に重要になると思います。地方創生とかインバウンドが出てきていますが、地方で実際に飲食、宿泊に関わる収益率が4%以上毎年超えていけるような構造をどう作るのかがポイントかなと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 8月12日放送より)