岐阜市の小学校では「さん付け」浸透

(5年生)

「私も、まきさんと、りょううさんと、みおさんと一緒で…」

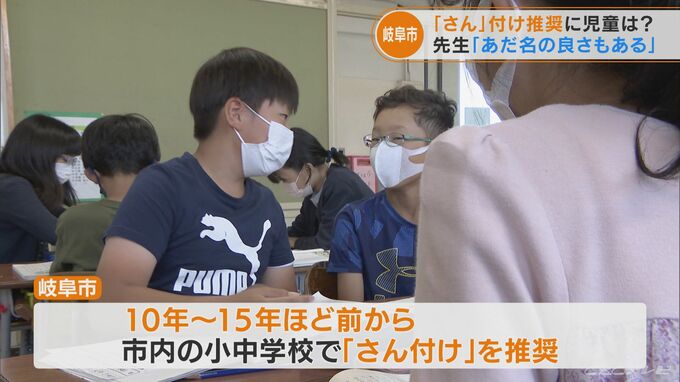

一方、こちらは岐阜市にある市立則武小学校の授業の様子です。児童同士も「さん付け」で呼び合うことが浸透しています。

校長先生によりますと、岐阜市では10年から15年ほど前から、市内の小中学校では「さん付け」を推奨してきたとのこと。背景には「ジェンダーレス」の時代背景があったからとか。

では児童の皆さんに授業中の「さん付け」について聞くと…

(5年生)

「『さん付け』で呼ぶと、気が引き締まっているような感じがする」

「『さん付け』は、呼び捨てより呼ばれた相手もいい」

このように「さん付け」をプラスと捉える感想がある一方でこんな意見も…

(5年生)

「幼稚園では『くん』、『ちゃん』だったので『さん』は違和感がありました」「『さん付け』は緊張しちゃうので『さん付け』じゃない方がいい」

様々な思いがあるようですが学校側は…

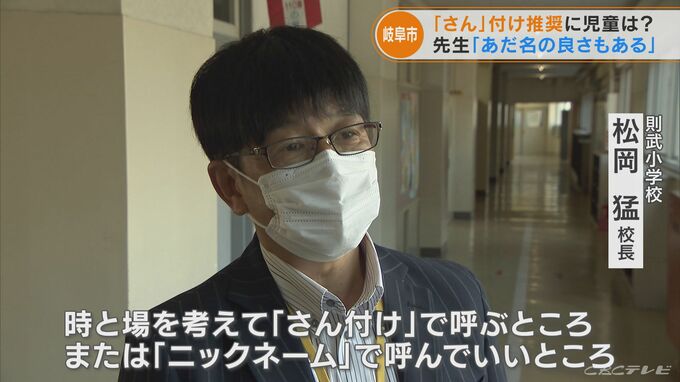

「蔑称」と「愛称」区別して…

(岐阜市立則武小学校 松岡猛校長)

「時と場を考えて『さん付け』で呼ぶところ、または『ニックネーム』で呼んでいいところ、また『蔑称』については厳しい態度で指導していく。メリハリが大事なのかなと思っています」

実は、「さん付け」は授業中での決まり。休み時間は「あだ名」もOKとしています。

では、『あだ名』で呼び合うことについて児童たちは?

(5年生)

「『あだ名』で呼ばれて傷ついたって思うことはあると思うの。『あだ名』で呼んでもいいのか聞いてから呼んだり…」

「『ちゃん』の方が仲良くされている感じ。信用してくれているんだなって…」

しかし、全国的に「さん付け」推奨の学校がいま増えている背景には、身体的特徴と結び付けたりと、イジメ助長の可能性もあるからということも。

では、校長先生の思いを最後に。

(岐阜市立則武小学校 松岡猛校長)

「『愛称』は私も経験がありますけど、休み時間になったら『松ちゃん』と呼ばれて、いろいろな友だちから呼ばれると、非常に親しみやすく良いもの。『蔑称』と『愛称』を区別して、生きていける子どもたちに育ってほしい…」