上半期倒産4000件超は5年ぶり。日本は需要弱く価格転嫁が困難

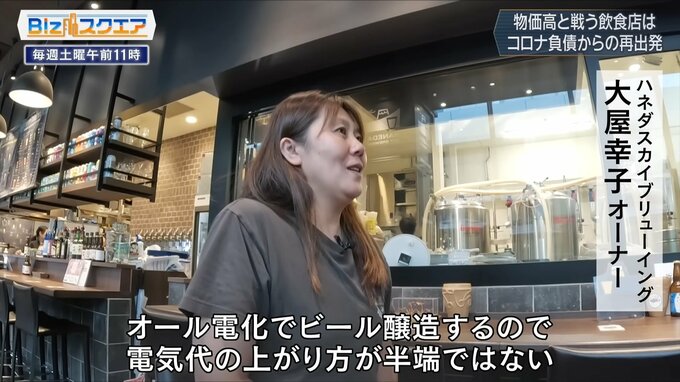

羽田空港の国際線ターミナルから1駅。京急空港線の天空橋駅に直結する大規模複合施設に店を構える「ハネダスカイブリューイング」は、店内醸造のクラフトビールとピザが売りのブリュワリーレストランだ。複合施設には企業のオフィス、ホテルにイベントホールが併設され、集客には最高の立地だ。今後売り上げが伸びていく中、代表の大屋幸子氏が一番心配するのはひと月100万円近く払うという電気代だ。

ハネダスカイブリューイング 大屋幸子オーナー:

うちは全部オール電化でビール醸造をするので、電気代の上がり方が半端ではないので、一体いくらの請求書が来るのか、すごくドキドキしている。

醸造設備と店の内装で1億4000万円を借り、同店がオープンしたのは2020年の7月だった。大屋オーナーはコロナ禍でも店は休まず、店頭で瓶ビールやお弁当の販売を続けたが、1日の売り上げが1万円の日もあったという。そんな大屋氏をサポートしたのが、メインバンクの城南信用金庫だ。計画段階から担当する内田祐介氏は当時を振り返る。

城南信用金庫 企業経営サポート部 内田祐介次席調査役:

最初は天空橋に果たして本当にオープンしていいのかどうかというのを判断する必要があったので、一緒に事業計画を作成して、この新しくできるまちに果たしてお客様来るのか、お客様はどういった時間帯に来るのかといったところも全部一緒に考えました。

約5万5000社の中小零細企業を取引先とする城南信金は、本業での「困りごと」を聞き出して解決に導く伴走型支援に力を入れている。

城南信用金庫 川本恭治理事長:

お金を借りてもらえばそれで済むという時代ではないと思っています。しっかりとした売り上げが確保できて、しっかりとした利益が確保できて、ちゃんと給料が払えて返済もできるような会社になるように本業支援にも積極的に取り組んでいるところです。

コロナ禍をファイティングポーズで乗り越えた大屋氏は、意外にも客が戻った現在の方が不安だと言う。

ハネダスカイブリューイング 大屋幸子オーナー:

コロナが収まりかかったらウクライナの戦争があって、原材料の高騰があってと、追い打ちをかけるように起こったことが多かったので。多分ここから先、全ての物価は下がらないと思っているし、当面円安も続くのではないかというのは現実だと思っているので、その中でどうやっていくか、どう戦っていくかを見据えて、トラブルが起きたときも対応できる力をつけるところまで早く持っていけたらいいなと思っています。

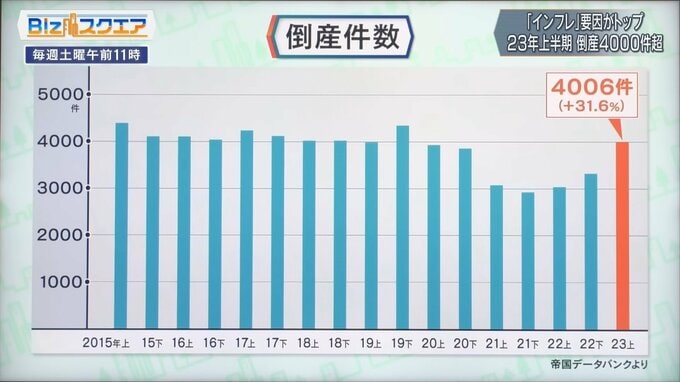

今、実は景気が良くなっている割には倒産が増えている。2023年1月から6月までの倒産件数は4006件で、上半期に4000件を超えるのは5年ぶりだ。

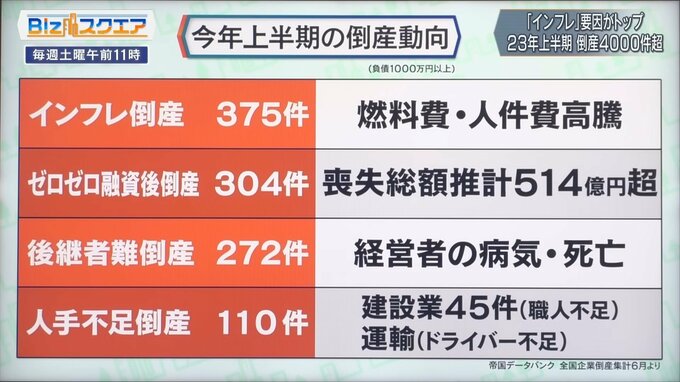

内訳はインフレ倒産が375件、ゼロゼロ融資後倒産が304件、後継者難倒産が272件、人手不足倒産が110件となっている。

――価格転嫁がいかに難しいかということだ。

慶応義塾大学 総合政策学部 白井さゆり教授:

アメリカは価格転嫁がほぼ終わったわけです。原材料価格が上がると販売価格も上げいったのです。利益マージンも高かったし、だから今インフレ率が下がっている。日本の場合は、輸入物価が相当高騰しているにもかかわらず、販売価格への転嫁がすごく遅いのです。やはり需要が弱いからです。日銀が最近、需要が良くなっていると言いますが、おそらく消費者の感覚でいう需要は相当弱いのです。だから、上げられない。今日銀が最近物価が上がりやすくなって前とは違うとおっしゃっているけど、その意味合いをよく理解していく必要があるかなと思います。

――本当に好循環なのか。お店で5000、6000円と上がってきた値段を7000円、8000円にしてもお客さんが払ってくれるかというと、とても払ってもらえない状況だ。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

何とか一生懸命苦労して、少しずつ上げている状況ですよね。

引き続き現場の取材を続けていきたい。

(BS-TBS『Bizスクエア』 8月5日放送より)