今年上半期の企業の倒産件数は5年ぶりに4000件を超え、14か月連続で前年を上回った。中でも最も多いのが飲食店だ。材料費や光熱費の高騰を受けたインフレと戦う店を取材した。

居酒屋で1万円の時代が来る?運営コスト急騰で居酒屋倒産過去最速ペース

6月3日、1軒の居酒屋が最後の営業を迎えていた。東急東横線新丸子駅から徒歩4分にある居酒屋「青朗」のオーナーシェフの青木竜二氏は、18歳で飲食の道に入り、フランス料理、イタリアンなどの修行を経て、13年前に開店した。地域でも有名な繁盛店だったが、行動制限が解除され、客足が戻り始めたこの時期に閉店を決めた。理由は何なのか。

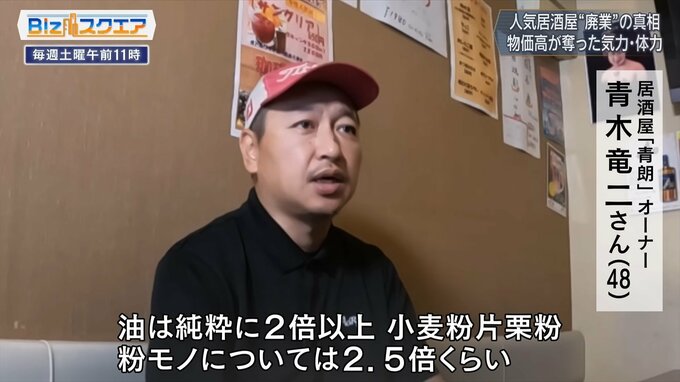

居酒屋「青朗」オーナー 青木竜二氏:

油は純粋に2倍以上、粉モノに関しては2.5倍ぐらい。現実、物の値段は上がっている。お給料が上がってないというところで、客単価を上げてもちょっと追随するのが町のお店では難しいなと。

食材の中でも、ほぼ全てのメニューに使う食用油や小麦粉の大幅な値上がりは、原価を押し上げる。

居酒屋「青朗」 青木竜二氏:

ローストビーフのお肉が上がったらそのまま価格に転嫁しやすいので、ある程度金額で計算ができるのですが、揚げ物用の油、それに使う粉とかが値上げすると、原価のパーセンテージが直接上がっていく。売値に反映しづらいので、売っても売っても永遠についてくる原価になってしまう。

青朗は、NECや富士通などIT企業が集積する武蔵小杉エリアの特性を生かし、平日は職場関連のイベント事業の受け皿に、週末は顔なじみの地元の予約客をメインに集客してきた。料理は旬の食材を使ったコース料理と飲み放題付きで定額を基本としている。青木氏は物価高に追随するべく、2022年から23年にかけて、1人当たりの料金を4500円から5000円に、23年に入り6000円へと2度の値上げをした。

居酒屋「青朗」 青木竜二氏:

うちでは最後の半年間の営業で5000円から6000円ぐらいいただいて、そこが価格に転嫁する限界点かなと。町の飲食店では5000円も使うと、高い方の部類に入るのではないか。

定額のコースメニューの値上げは客の抵抗感を高める結果となり、来店頻度の低下や予約の際の値引き交渉が増える結果に。平日最大のかき入れ時の金曜夜の宴会需要が減って、夜10時以降の客数もコロナ前の水準に戻らず、経営の体力が奪われていった。

居酒屋「青朗」 青木竜二氏:

本当に自分がどう思われてもという考えで言えば「経営に失敗したので閉めます」、「経営者を辞めます」というのが一番簡単な理由になりまして。

青木氏は今後、個人経営の居酒屋の多くが廃業に追い込まれていくのではないかと危惧している。

居酒屋「青朗」 青木竜二氏:

このままいろいろな物の価格が上がっていくと、7000円前後はもう来年中に見えていて、営業利益が担保できないのではないか。近い将来、2、3年後ぐらいには町の居酒屋さんでも「はい1万円」という時代が来るのではないかなと。

帝国データバンクの最新の調査によると、2023年1月から7月までの零細規模の居酒屋の倒産件数は累計で128件と、過去最速のペースで増えている。頼みの綱だった手厚い公的支援が打ち切られ、客足は回復したものの、それを上回る原材料高、人件費、光熱費など店舗運営コストの急騰で事業継続を諦めるケースが発生しているとみられる。