“タブレット”と“まち歩き”で被爆前後と今の風景を見比べる平和学習も

写真に託された思いをどう伝えるか。

林田さんがいま取り組んでいるのは、デジタル教材とまち歩きを合わせた新しい平和学習です。

RECNAが作った航空写真のオンラインマップと合わせて、写真に思いをはせるだけでなく、現地に足を運ぶフィールドワークを企画しました。

長崎県立大学(被爆3世)大園 穂乃佳さん(4年):

「一番は、子どもたちに自分事として捉えてもらいたいというのが大きくて、子どもたちと一緒にわたしも学びながら説明ができたら」

先月行われたフィールドワークには、県の内外から13人が参加しました。

旧城山国民学校エリアを中心に、タブレットで被爆前後といまの風景を見比べながら歩きます。

活水女子大学(被爆3世)松本 海奈さん(4年):

「11時2分だから、もしかしたらお昼ご飯の準備をしていたかもしれないし、もしかしたら家族で団らん、夏休みみんなと同じように遊びに出かけてたかもしれないっていう日常が、壊されてしまったっていうのが、写真を見てわかるんじゃないかなと思います」

日常の延長線上で起きた原爆の投下。

長崎県立大学(被爆3世)大園 穂乃佳さん(4年):

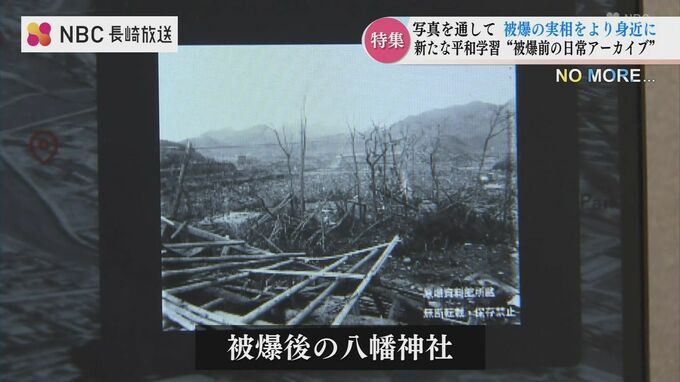

「ここは八幡神社っていう名前の神社なんですけど、当時も同じ場所に八幡神社と同じ名前で神社がありました。

これが原爆が落ちる前の八幡神社になります。

原爆が落ちてどうなったかというと、これが原爆が落ちた後の八幡神社。

全部崩れてしまっているのわかるかな」

およそ2時間のフィールドワークを通して、子どもたちが感じたことは──

大野 楓馬君(小5):

「原爆の前は、今の暮らしと同じような暮らしがあったというのが、印象に残っています」

大野 陽咲さん(小3):

「一瞬にして幸せな時間が壊されるというっていうことが、もう二度とないようにしてほしいなと思いました」

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)林田 光弘特任研究員:

「スマホ1台あれば、知識がゼロの状態でも街歩きができますよとか、色んなことを学べますよってい風うになるのが、これからのことを考えると一番いいと思います。

(フィールドワークで)今まで気づけなかった視点に気づけるというのはすごく大きなメリットだと思いました」

被爆者がいない未来が迫る中、戦争や原爆について、今までとは違った視点で伝えていく、新しい平和教育の模索が続いています。