渥美半島の先端にある伊良湖港。この海域では今の時期、伊勢エビ漁が盛んですが、近年ある“厄介な魚”が多くなり、関係者の頭を悩ませる深刻な問題となっています。一体海に何が起きているのでしょうか?厄介者を活用しようと奮闘する地元の漁師を取材しました。

「キングオブ外道!」漁師に嫌われるアイゴ

伊勢エビの刺し網漁を行っている山本啓統さんはここ数年、海にある異変が起こっていると話します。

(漁師・山本啓統さん)

「今までは本当になかったんですけど、ここ最近は特にひどくて…」

“アイゴ”という黒い魚が、大量に網に入るようになったのです。海からあげるにも、背びれ・腹びれにある鋭い毒針に気をつける必要があり、手間ばかりが増えると言います。アイゴの毒針が刺さると、腫れるだけでなく、数週間は激しい痛みに襲われます。さらに、網から外すのも大変で、“厄介者”扱いを受けているのです。

日によっては目当ての伊勢エビではなく、アイゴばかりが網に入っていることも。さらに定置網の漁でも、マアジの子どもに混ざって生きたアイゴがかかっていました。

しかし、魚市場に足を運んでみると、たくさんとれたはずのアイゴは1匹もいません。実は網にかかっても、ほとんどがその場で逃がすか、処分するかのどちらかで、商品価値はほとんどないのです。

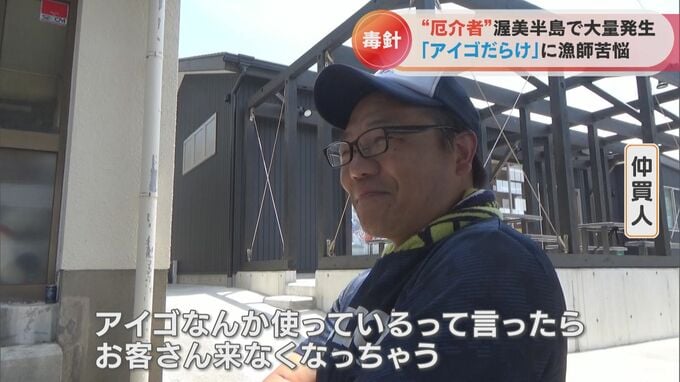

(仲買人)

「(Q仮に並んでいたとしても誰も買わない?)外道中の外道。キングオブ外道。アイゴなんか使っているって言ったら、お客さん来なくなっちゃう」

毒があり死ぬと臭い!他の魚貝類への悪影響も?

漁師の間で外道と呼ばれるアイゴ。嫌われる理由は毒だけではありません。

(仲買人)

「死ぬとアンモニア臭がにおってくる。処理が大変」

アイゴは、死ぬと内臓から強いアンモニア臭が発生し、すぐにおいが身に移ってしまうのです。このアイゴの匂いについて、海洋生物の専門家に話を聞きました。

(九州大学大学院・栗田喜久准教授)

「海藻を食べるタイプの魚。藻類食の魚で多く見られる特徴として、腸の中にぱんぱんに海藻が詰まった状態で、においが身に移りやすく、とてもくさくなりやすい」

海藻を食べるアイゴが急激に増える中、別の問題も起きています。

(九州大学大学院・栗田喜久准教授)

「増えたアイゴがたくさん(海藻を)食べると、“磯焼け”と呼ばれる海藻が全くない状況になってしまって、非常に多面的な被害をもたらす」

実際に長崎県では、一度に数千匹がかかるほどアイゴが増え、磯焼けが起きており、海藻をエサにするサザエやアワビの減少が確認されています。

(漁師・山本啓統さん)

「磯の草がなくなると、伊勢エビにも環境がよくない。伊勢エビ自体も減っていますので…」

アイゴが増えることで、伊勢エビ漁にも悪影響が出るのではと心配されています。