「国の仕事であって、漁師がやることじゃない」

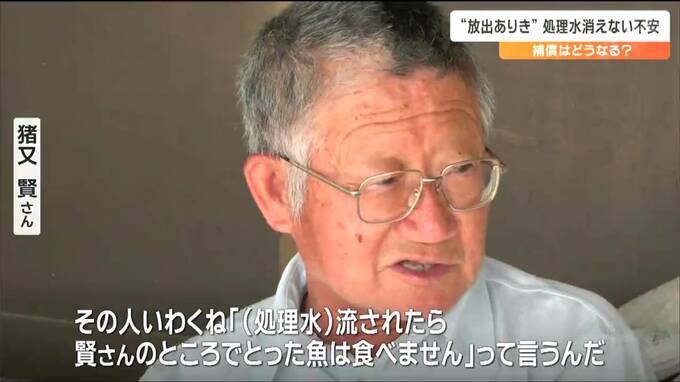

漁師 猪又賢さん:

「その人曰くね『(処理水)流したら、賢さんのところで捕った魚は食べません』っていうんだ。そういう人がいるんだよ。親戚で。ここでさえそうなんだから。風評被害は間違いなく起きるからね」

実施前から様々な場所で疑心暗鬼を生んでいる処理水放出。

街の人は…どう考えているのでしょうか。

50代の人:「放出が始まったら(産地で)気にしてやっぱり買わないとかになる可能性はある」

20代の人:「自分は特に気にしないので、安全を保証されているのであれば全然気にしないで食べる」

70代の人:「一瞬は、やっぱり(産地を見るように)なりますよね、選ぶときに。食べるものですから…」

50代の人:「すごく気にしている人は周りにもいた。気にする人と気にしない人ですごく差があるように思う」

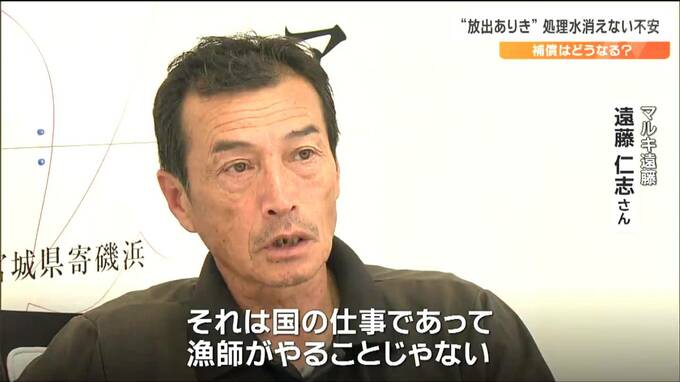

漁師の遠藤さんは、静かに国への怒りを語ります。

遠藤仁志さん:

「簡単に言うと太平洋側、東北地方のものは、なにも売れなくなる。そこが大事な『守らなきゃいけないもの』だと思う。それは国の仕事であって、漁師がやることじゃない」

政府が「夏頃」とする処理水放出。「地元の理解なしにはいかなる処分もしない」この約束は本当に守られるのか、政府の言葉の重みが問われています。遠藤さんによりますと普段の取引は口頭で出荷量を決めることが多く、輸出許可証や輸出拒否を証明する書類は手元にないといいます。現在は取引先にかけあい、書類の準備を進めているということです。

処理水に含まれるトリチウムの濃度は、国の安全基準の40分の1まで希釈され、人体への影響はないとされています。しかし、「科学的に安全」という単純な言葉では解決できないのが風評被害です。今後も丁寧な説明を尽くす必要があることは言うまでもありません。