支援を受けるには様々な事務作業が発生

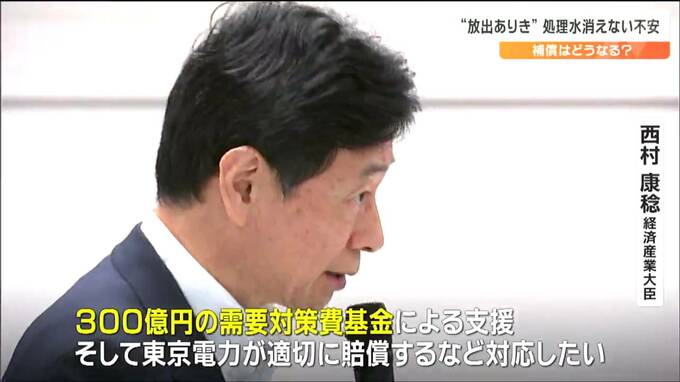

西村康稔経済産業大臣:

「海洋放出前であっても迅速な支援の必要性があるという場合には、300億円の需要対策費基金による支援、そして東京電力が適切に賠償を行うなどしっかりと対応したい」

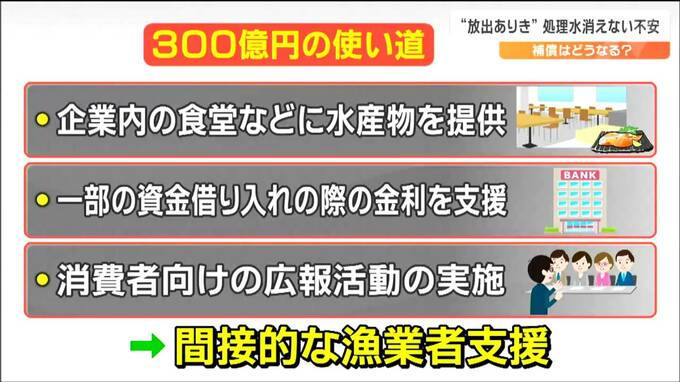

西村大臣が話す300億円の基金。企業の食堂への水産物提供や資金を借り入れた際の金利の支援、広報活動などいわば間接的な支援に使われます。

一方、東京電力は、売り上げが下がった漁業者に賠償金を支払う直接支援です。ただ、損害額の算定にあたり、漁業者は「確定申告書」や「水揚証明」など様々な書類の提出を求められます。さらに、遠藤さんのような輸出業者は「輸出許可証」「輸出拒否をされたとわかる書面」、水産物を廃棄した場合の「廃棄証明書」などを求められます。

もちろんそれらは、漁師にとって本来必要のない事務作業です。

遠藤仁志さん:

「俺たちは作って(稚貝を育てて)魚をとって、が商売なんだから、そのあとに賠償とかお金が絡んでくるのであって、ものを動かさない限りは経済止まってしまう。生活していくうえで、養殖であれ魚であれとって生活しているから、それをやめて補償だけで食べていこうとしたって、まずやっていけないから」

一方、山元町の刺し網漁師、猪又賢さんは、こんな話を打ち明けてくれました。