終戦からまもなく78年。戦争について実態として語ることができる人が年々少なくなっています。これまで報じてきた証言を振りかえります。

※2013年8月にCBCテレビで放送した特集の記事です。

技術が結集された“戦友”との再会

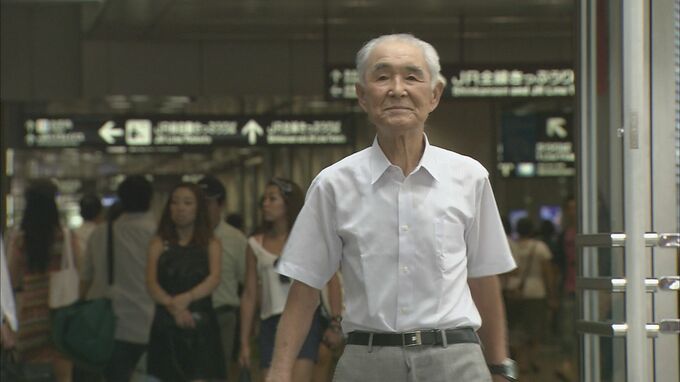

2013年8月、愛知県を訪れた一人の男性。“戦友”を訪ねるため、やってきました。

「終戦の日は暑い日でした。まさか負けるとは思いませんでしたね」

笠井智一さん、87歳。向かったのは、愛知県豊山町にある三菱重工業の資料室です。

姿を現したのは、零(レイ)式艦上戦闘機。通称“ゼロ戦”。三菱重工業が開発し、日中戦争から太平洋戦争まで日本の主力戦闘機として使用されました。笠井さんは旧海軍に入り、およそ1年間ゼロ戦に搭乗していました。

(ゼロ戦元搭乗員 笠井智一さん)

「実によくできた飛行機だと思いますよね。こんな飛行機が日本でできたというものですから、相当なものですよね」

優れた性能でアメリカ軍に恐れられたゼロ戦は、当時の日本の工業技術の結集でした。ゼロ戦を設計した技術者・堀越二郎さんは、機体の徹底的な軽量化を目指しました。

「日本的な血の通った飛行機」

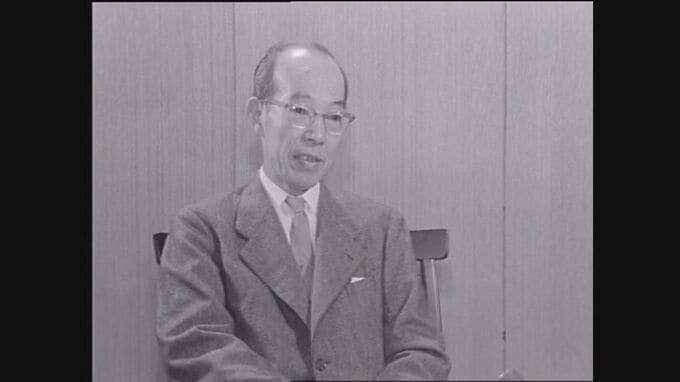

(堀越二郎さん 1964年)

「小さい発動機で、やや大きい発動機の飛行機にも負けなかった。日本的な血の通った飛行機」

「航続距離は一等だった。それから運動性。小さい馬力のやつがそういう性能を備えた。かなり高く評価されてもいいのでは」

海軍の要請で開発された、軽くて強い新素材のアルミ合金、「超々ジュラルミン」。さらに、ボディを接合するリベット「鋲(びょう)」は、頭の部分が平らな「枕頭鋲(ちんとうびょう)」を世界で初めて採用。

機体表面を滑らかにすることで、空気抵抗を大幅に減らし、運動性能が上がりました。

当時開発されたこれらの技術や人材のすべてが、戦争に投入されていきました。ゼロ戦が初飛行に成功した2年後の1941年。日本は、真珠湾を攻撃し、太平洋戦争がはじまります。