平和で豊かな世界を目指し子ども達が議論する、「国連を支える世界こども未来会議」が、きのう初めて沖縄で開かれました。「住み続けられる未来の沖縄」というテーマに向きあった沖縄の小学生たち。どのようなアイディアが飛び出したのでしょうか。

7月26日に沖縄市で開かれた『国連を支える世界こども未来会議』。平和で豊かな世界を目指し、子ども達が議論と交流を重ねる場で、今回初めて沖縄で開かれました。

7月26日に沖縄市で開かれた『国連を支える世界こども未来会議』。平和で豊かな世界を目指し、子ども達が議論と交流を重ねる場で、今回初めて沖縄で開かれました。

一木代表理事

「SDGsってね、2030年目指して国連が中心にやってるんですけども。今皆さんが2030年といったら、ちょうど成人を迎えるころの年になりますね。皆がどんなところに住んでいたいか。そしてそのためには自分たちにはどんなことができるか、是非考えてください」

2019年から始まったこの事業は、年に1度、アジアやヨーロッパなどの子ども達を集めて世界の課題を話し合い、そこで出たアイディアを国連本部へと届けています。

一木代表理事

「会話によって自分の考えを言えるような場にしたいと思っていますし、自分たちの未来は、自分たちで考えて自分たちで作っていくんだということを感じて欲しいと思っています」

今回の会議は、各国との交流を見据えた地域開催で、県内の小学生およそ30人が参加しました。初対面の子どもたちも多く、初めはみんな硬い表情。

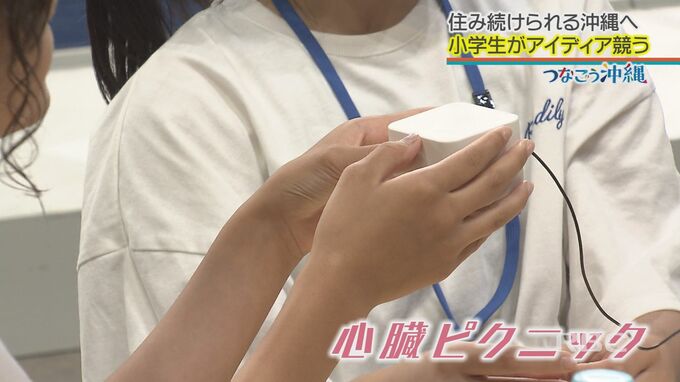

そこで、緊張をほぐすために登場したのは―

スタッフ

「生きていることをお互いに感じ合う。そんな機会を作ってみて、お互い名前を交換する前に心臓交換をするという」

聴診器型のマイクで心臓の鼓動を録音し、四角い箱を通じて、振動を触覚で感じ取れる装置、その名も心臓ピクニック!普段感じることのない、自分以外の鼓動を感じた子どもたちは。

スタッフ「僕のドキドキを感じるとどんな気分ですか?初めましてですけど」

女の子「う~ん。なんかちょっと、こわい」

スタッフ「ちょっとこわい、そうだよね」

初めての体験に戸惑う子どもたちもいましたが、新しい交流を通じて、少し打ち解けた様子。

ワークショップでは、「挑戦」や「希望」など、人間が生き生きと過ごせるテーマが記された18枚のカードから1枚を選び、グループで議論。幸せを感じる時と、「住み続けられる未来の沖縄」をテーマに自分の考えを言葉にしました。

(議論する子どもたち)

「私は、自分らしさが大切だと思います。自分の気持ちとか表現をちゃんと表面に表したら、ちゃんといろいろできると思います」

「沖縄に必要なものだったら社会貢献だと思います」

「なんでなんで?」

「沖縄って、他県とのつながりが飛行機とか通じてないと繋がらないから、みんなが暮らしやすくなるためにも、他の、例えばすごい別の場所だったりとかしても、社会貢献を通じてそういう人たちとつながることは大事だと思ったから」

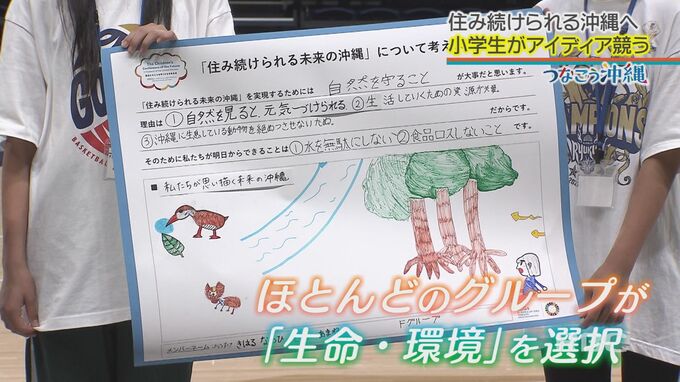

6つのグループのうち、5つのグループが「生命・環境」というテーマを選択。住み続けられる沖縄を目指し、様々なアイディアが飛び出しました。

(発表する子どもたち)

「自然のために、あしたからできることはごみの分別など、自然の有難みを考えながら行動することです」

「私達が考えた未来の沖縄は海をきれいにするためにごみをたくさん拾ったり、拾ったゴミのグラム数に応じてレストランや水族館の割引券がもらえる仕組みを作ることです」

子ども達が主体的に未来の沖縄を考え、議論するこの取り組みはSDGsの目標にも繋がっています。

参加した子ども

「最初は、初めて会って緊張したけど、発表していくにつれて、提案を一緒に考えていくにつれて、仲良くなれて」「話し合うことができて楽しかった」

「私と違う意見がたくさん出てきて、そこがとても面白いなと思いました」

「普段、SDGsとかについてあまり考えたことなかったので、最初は難しいなと思ったんですけど、友達とかと話していると考えが広まりました」

未来を考えることで、現在の沖縄をみつめることになった子どもたち。異なる地域の同世代との交流で、自身の考えを深めた様子でした。