何のために2%の物価上昇を目指しているのか?金融緩和はいつまで続く?

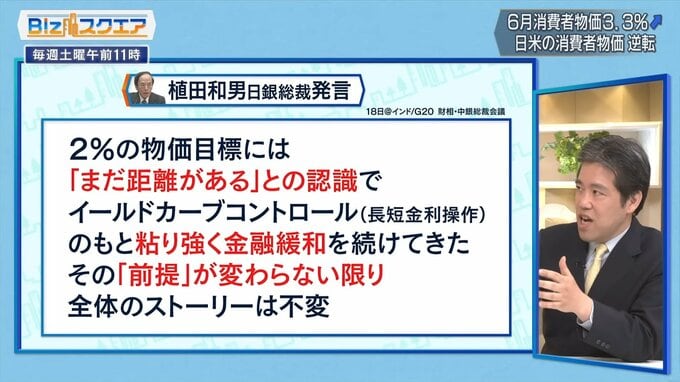

日銀の植田和男総裁はG20の記者会見で以下のような発言をしている。「持続的、安定的な2%のインフレの達成にはまだ距離があるという認識がこれまであって、金融仲介機能や市場機能に配慮しつつ、YCCのもとで粘り強く金融緩和を続けてきたわけだが、その前提が変わらない限り全体のストーリーは不変であると申し上げたい」。

――この「ストーリーは不変である」という発言を受けて為替市場では円安が進んでいる。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

7月7日に副総裁がインタビューに答えて、「金融緩和をやめるときはバランスを取る」と言って、それが7月の会合で政策修正をするのではないかという思惑。それが円安を円高に変えてきたので、総裁は18日にそれを否定するような形で今までと同じ路線でやりますよということを言って火消しをしたので、円高がもう1回円安に戻っている。

――修正観測が高まっている中で、あえて不変だということを言ったので、今回はやらないのだろうとみんな思っている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

総裁は「まだ円安が必要だ」と思っているという証拠だと思います。

――少なくとも植田総裁はまだ2%の物価目標には距離があると。その根拠は何なのかというと輸入物価が下がってきているからだというのが、熊野氏の見立てだ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

私はもう十分2%を達成していると思っているのですが、日銀は先行きを心配していて、輸入物価が下がると何が変化するかというと、消費者物価の大体50%を占めている財価格が半年遅れで下がってくるのです。タイミングとしては10-12月ぐらいに1%台までいくのではないかということを植田氏は心配して、まだ金融緩和は必要で、ストーリーは不変であるというふうに言ったということなのです。

――今は2%超えているが、この先また落ちるかもしれないから何も変えないのだと。でもその間にみんな10%近い食料品の価格の高騰などで困っている。どうしても説明として納得できない。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

何のために2%の物価上昇を目指しているかというそもそものミッションをなかなか日銀と世の中は共有できていない。世の中はもう物価上昇が大変なので、過度な円安、輸入物価をもうちょっと下げてくれと思っているのですが、日銀は輸入物価が下がることを心配している。なぜかというと2%という目標を達成できなくなるといけないから。日銀が2%という目標だけに縛られて、政策の柔軟性、今何をすべきかというところを見失っているような気がします。

――物価がこれだけ上がって、みんなが買い控えをするようになっている。成長率も落ちてくる。好循環は元の木阿弥になってしまう危険性はないのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

もうおかしなことが起こっているという証拠が政府の経済見通しの見直しで、2022年の12月に比べると最近出している成長率見通しが下がったと。内訳も内需が下がっているのですが、ポイントは消費者物価で、成長率は落ちているけれど物価が上がっている。名目の方で見ると、22年の12月に比べるとものすごく名目成長率が上がっているので、日銀が円安で物価上昇を助長するから成長率が落ちて、家計も企業も疲弊しているのだということを示しています。

金融政策決定会合でこのあたりをどう説明するかも注目だ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 7月22日放送より)