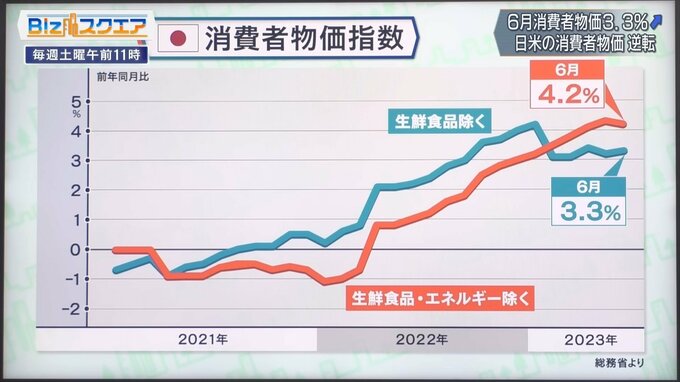

7月27、28日に注目の日銀の金融政策決定会合が開かれる。今回は長期金利操作(YCC)の修正はあるのだろうか。その判断材料の一つが、もちろん物価だ。6月の日本の消費者物価指数は前年同月比で3.3%のプラスと、伸び率が拡大した。

日本は実質賃金減少続く。行き過ぎた金融緩和で物価高に

21日に発表された6月の全国の消費者物価指数は、天候に左右される生鮮品を除き、2022年6月より3.3%上昇した。電力各社が6月から家庭向けの電気料金を値上げした影響などで、2か月ぶりに伸び率が拡大した。また、生鮮食品を除く食料はプラス9.2%と、約48年ぶりの上げ幅となっている。

止まらない物価高にセブン&アイ・ホールディングスは、消費者の節約志向の受け皿となるべく、低価格のプライベートブランド「セブン・ザ・プライス」を22年10月から展開している。食パンや豆腐など利用頻度が高い加工食品を中心に卸業者を通さず納品したり、包装コストを抑えるなどで価格を通常より3割から4割近く抑えている。セブン&アイはセブン・ザ・プライスの商品数を2023年度中に現在の95品目から160品目に拡充する考えだ。

イトーヨーカドー 和光店 森下勝弘管理統括マネージャー:

原料の高騰や物価高騰の中で、どうしても値段の高い商品が多いですから、ヨーカドーとしてもお買い得商品という形で。世の中も二極化、いいものをお選びいただくお客様と、値段の安い商品を選ばれるお客様というのが極端に今出ているような状況ですので、セブン・ザ・プライスという価格を抑えた商品も必要になってくるかなと。

セブン&アイによると、低価格商品の拡充は消費者の「ついで買い」を引き出し、利益の底上げに繋がるということだ。一方で、節約志向の強まりで、消費者は必要な分だけを買ったり、割り引きの曜日を選んで買い物をしたりと、自衛を始めている。

21日に発表された日本の6月の消費者物価指数は生鮮食品を除くと3.3%、エネルギー、生鮮食品を除くいわゆるコアコアでは4.2%の上昇となった。

――高いレベルが続いている。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

2%を超えたのは2022年の4月以来、つまり1年以上続いていて、私はこれは日銀の言う安定的に2%を上回っているのではないかと思いますが、日銀の判断は慎重です。

――総合指数でも3.3%で、日米が逆転した。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

アメリカは金融政策の効果がものすごく浸透して、かなり早い勢いで物価が安定してきているのです。

背景が違うといっても日本のマイナス金利は極端過ぎないか。日本よりもインフレ率が低い韓国やスイスを見ても政策金利は十分高い。

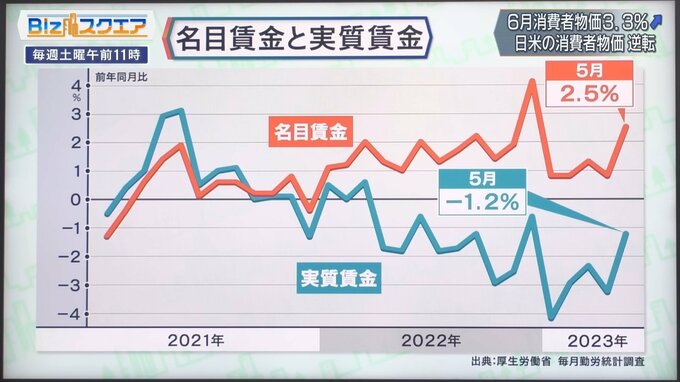

――アメリカの場合は、賃金もそれなりに上がったので、物価が下がってくれば消費者の懐は豊かになってくる。ところが日本の場合は、実質賃金の減少が続いている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

物価がアメリカのように下がってくることにはメリットがあって、賃金の伸び率は4%台半ばで高いので、物価が下がってくると実質賃金が上がってくるのです。アメリカは家計に豊かさが還元されている。ところが日本は違うのです。金融引き締めをやらずにまだ円安を助長させようとしているので輸入物価が上がり、物価が上がるので、名目賃金も2.5%と結構上がっているのですが、物価対比で見るとまだマイナス。つまり、行き過ぎた金融緩和が家計の所得を減少させているというのがこのデータで、金融政策がおかしいのではないかということを思わせます。