活躍の場は病院やパン屋へ 国内ベンチャー量産目指す

配膳ロボットの活躍の場は病院にも。茨城県筑西市にある歯科医院には14の診療台があり、1日100人以上の患者が訪れる。配膳ロボットが運んでいるのはカルテだ。

山口歯科クリニック 山口久恵事務長:

スタッフがカルテを持ち歩いたり、患者さんが使った道具を片付けたりするときにも、走って運動会という状態になっていて、どうしようかなと思っていました。ずっとそれを考えていた中で、ファミリーレストランで見て、これは絶対使えると思いました。

診療室と受付の往復を配膳ロボットに任せることによって、患者の待ち時間の短縮にも繋がるという。

山口歯科クリニック 山口久恵事務長:

1人数秒だったとしてもそれの繰り返しで10分、20分変わるのではないかと思います。カルテを運ぶという作業をしなくて済む分、患者さんへの説明や対応に時間が使えていると思います。

現在国内で6000台以上の配膳ロボットが稼働しているとみられるが、そのほとんどは中国など外国で生産され、1台日本円で200万円程度だという。

弁当や惣菜などが人気で、イートインスペースもある店舗では、工房で作る人気の焼きたてパンの運搬のため、2022年8月、配膳ロボットを導入した。

松月堂パン工房 安田成一工場長:

パートの人は70過ぎの人が多いです。従業員に負担をかけないし、ありがたい存在です。

もう一つの狙いが売上アップだ。同店舗の配膳ロボットは、段差に強く、自動ドアもセンサーで感知して、自力で通ることができる。パンを運ばない時間には、広告を流しながら店内を回ることで、売上アップに繋げようというのだ。

松月堂パン工房 安田成一工場長:

同じことをやっていたら生き残れないので、何か顧客の目を引くようなものがあればと思いました。

配膳ロボット「BUDDY(相棒)」を製造販売しているのは、福島県でロボット製作などを手がける菊池製作所の子会社「ソーシャルロボティクス」だ。2015年に開発を始め、22年6月に発売した。速度は時速0.5キロから2キロまで調整可能で、重さは最大30キロのものを運ぶことができる。音楽や音声案内の内容も変更可能。免震機構を追加すると、なみなみに注がれた飲み物もこぼさず運ぶことができる。

菊池製作所 小笠原伸浩取締役:

運用を見据えたカスタマイズというのでしょうか、その辺を柔軟にリカバリーできるところがバディーの強みかなと思います。

価格は1台200万円からで中国製と大差ないが、2022年6月から23年の12月までに導入した福島県内の企業は、県による100万円の補助金の対象となる。配膳ロボットの市場は、開発スピードや価格面で中国勢に大きく遅れを取っている。国内で開発製造を行うメリットについて、国内ベンチャー企業社長に聞いた。

SOCIAL ROBOTICS 浅野滋代表取締役社長:

内部のパーツも大手メーカーさんとしっかり協力させていただいて、バッテリーやモータなど信頼のおけるメーカー様とやらせていただいておりますので、故障が非常に少ないです。工場にも常駐のサポート部隊をつけており、国内製品であるからこそ、細かいサポートができます。

2023年は50台。24年には300台の販売を目指す。

SOCIAL ROBOTICS 浅野滋代表取締役社長:

今、中国製のロボットは非常に勢いがあって、我々としてもしっかり彼らと切磋琢磨しながら、良い商品をお届けするということで製品を販売してまいりたいと思います。一つ成功モデルを立てていく中で、日本の製造業というものが全体的にもっと活発になってくるようなところにも貢献をしたいと思っております。

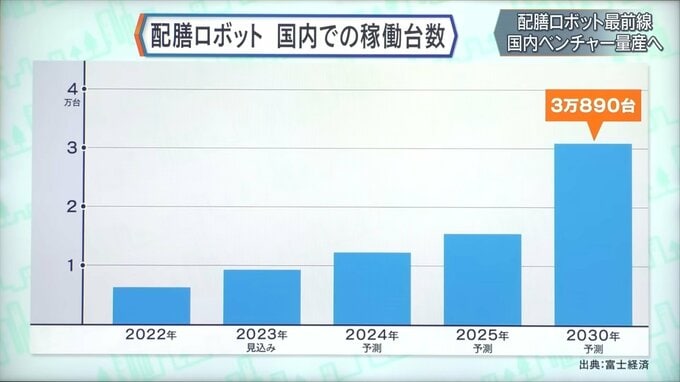

ロボットの台数が増えている。2023年中に1万台弱見込まれており、2030年には3万台を超えると予測されている。

若年層のパート、アルバイトおよび希望者の推移を見ると、2013年は180万人を超えていたが、2022年には132万人まで減っており、10年間で50万人減少した。

――人手不足、特に若年層の不足は大きい?

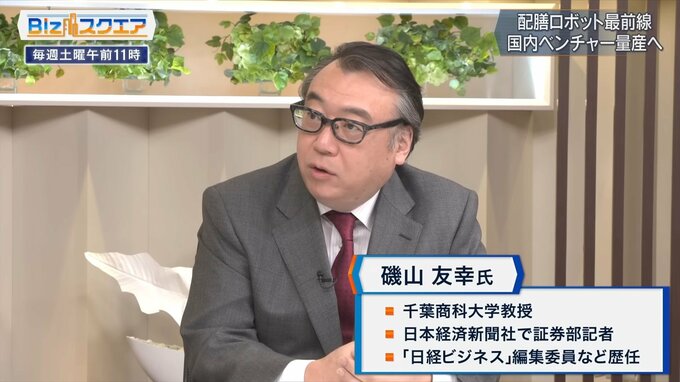

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

圧倒的に大きいでしょうね。本当に学生の数が減っているので、アルバイトがいなくなるとか外国人留学生がいなくなるとか、人が減っています。

――社会課題の解決に繋がるロボットだが、実は中国製だというところに問題がある?

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

ちょっとびっくりしました。最先端のサービスは最先端の技術が日本から出てくるのかなと思ったら違うというのが。できない話ではないと思ったのですが。

社会ニーズに応えて、安くてシンプルで使いやすいものをなるべく早く出すというスピード感が求められている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 7月15日放送より)