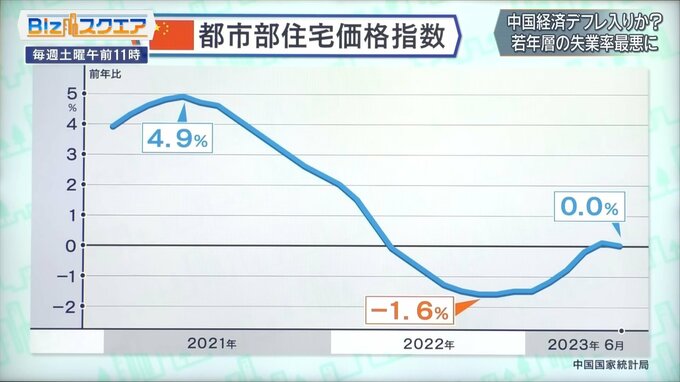

不動産バブル崩壊が失われる10年、20年の兆し?政策不況の様相

――中国の都市部の住宅価格指数がものすごく落ちている。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

今まで高すぎたので仕方がないのですが、トレンドがあまりにも激しすぎると銀行に不良債権が出てくるわけです。バブルの崩壊が中国の失われる10年、20年を意味する可能性があるので、政策的な手当をしなければいけない。

――今の中国の不動産価格の下落がバブル崩壊なのかどうかは認定し難いが、継続的に価格が下がってきている。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

富裕層がゼロコロナでいじめられたものだから、どんどん海外移住する。彼らが手持ちの不動産を売っているわけです。だけど国内の新規の買い手がつかないために不動産のバブル崩壊の可能性が出た。日本と若干形が違うのが、日本は民主主義だから情報のコントロールができない国なので、情報の広がりによって一瞬にしてクラッシュしていくわけだけれども、中国は情報のコントロールができるために局所的に、同時にいくつかの省で起きるけれども全国的にならないのです。問題は解決しませんから、将来的に全国的なクライシスになった場合、僕は革命が起きると思う。

――中国は利下げを行って、景気のテコ入れを図っていると言われている。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

もっと下げられるはずなのです。なぜ下げないかというと、中国の銀行は日本と一緒でいわゆる利ざやで稼いでいるので、利ざやが圧縮されると不良債権を引き当てる原資がなくなってしまうから、不良債権を処理できなくなってしまうので。

――財政出動はどうか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

不動産の価格が下がっているので土地が売れないわけですから、土地財政がもうほぼ期待できないわけです。唯一危ないことなのですが、国債を発行して国有銀行に引き受けてもらう。やりすぎると、ハイパーインフレになってスタグフレーションに入ってきます。

――消費、不動産、財政投資もダメ。輸出も4-6月期はマイナス5%近い。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

中国にとって一番魅力的なのはアメリカマーケットですが、米中の対立によってアメリカへの輸出が今減少しているわけです。今いろいろなものがダメと言われたのですが、いずれも解決できたと思います。経済の基本的な構造は悪化していないはずです。例えば、民営企業をもっと大事にするとかアメリカと喧嘩しないで、仲良くなればいいわけです。信用をもう1回再構築すればいいわけですが、そういう努力を十分にやっていないがためにどんどん深い方へ行ってしまっているわけです。

――政策不況の様相を帯びてきているのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

まさに今政策不況の要素が高いと思います。

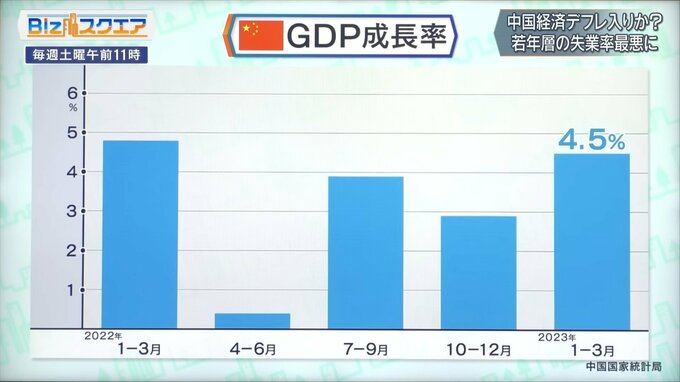

――17日にはGDPの発表がある。高い成長は望めそうにないか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

通年で考えた場合、4%の後半ぐらいになるのではないでしょうか。4%台の成長をしても雇用を十分に作れない。そうするとデフレが進行します。

思った以上に中国経済の構造変化が激しくなってきているのかもしれない。

(BS-TBS『Bizスクエア』 7月15日放送より)