中国の6月の消費者物価指数は、前年同月比で伸び率が“ゼロ”となった。中国のデフレ懸念が強まっている。

400万社倒産。ゼロコロナ政策中に若者が大量失業

7月10日に発表された中国の6月の消費者物価指数の上昇率は前年同月比0.0%の横ばいで、2021年2月以来の低水準となった。中国では2023年1月、新型コロナウイルスの感染を徹底的に抑え込むゼロコロナ政策が終了したが、消費の拡大とはいかず、物価の低迷が続いている。今後も低迷が続けば、デフレによる長期停滞に苦しんできた「日本化」に陥りかねないとの見方も出ている。今、中国では何が起きているのだろうか。

――中国のように潜在成長率がそれなりにある国で物価の上昇率が0になるのはにわかには信じられない。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

経済学では失業率と物価は同時に上がらない設定になっていて、失業率がこれだけ上がっていると消費者物価指数は当然下がってくるのです。既にデフレに入っている状況だと思います。

――ゼロコロナ政策が終わったら、景気が良くなるのではないかと中国も世界も期待していたが。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

世界のほとんどのエコノミストが、中国経済がV字型回復、しかも力強い回復をするのではないかと期待した。でも実際今、L字型になっている。3年間のゼロコロナ政策の隔離措置があまりにもひどすぎて、400万社潰れたと言われている。中小企業は一番雇用に貢献するものだから、400万以上の中小企業の破綻によって失業率が急に上昇したわけです。

――ゼロコロナ政策のときに日本のように例えば企業への支援金などはなかったのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

給付金は1人民元も支給されてない。日本には中小企業信用保証制度というのがあったが、中国は信用保証制度がないがために中小企業が一気に潰れたわけです。

消費者物価よりも深刻なのは6月の生産者物価指数(PPI)だ。需要の低迷が製造業に重くのしかかり、9か月連続のマイナスとなっている。

――日本の企業物価、アメリカの卸売物価に近い数字が、マイナス5%だ。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

PPIがここまで落ち込むと、おのずと企業は新規雇用を避けるわけです。若者をなかなか採用してくれないというのが、これに一致していると思います。

――生産者は川上なので、この後、これが川下に行く。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

大体3か月から6か月のタイムラグで消費者物価に影響していくわけだから、今の0%が3か月、6か月後、もっと下がる可能性が高い。

――消費者物価指数のマイナスが何か月も続いたら、それはデフレだ。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

もう既にデフレに入っている状況だと判断した方がいい。

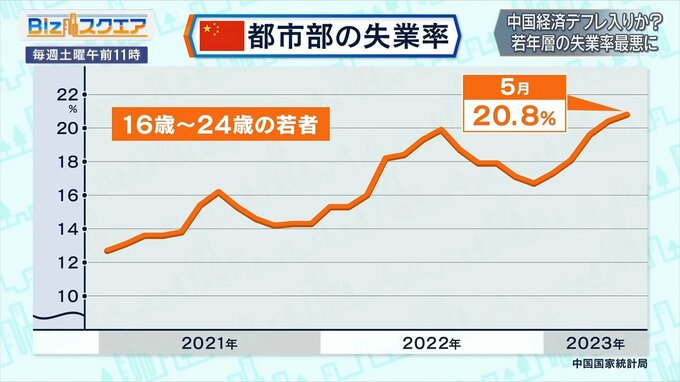

景気回復の兆しが見えない中国。背景として、長期化したゼロコロナ期間中に、若者が大量に失業したことが挙げられる。中国都市部に住む16歳から24歳の5月の失業率は20.8%だった。これは記録が確認できる2018年以降で最悪の数字だ。

――コロナが終わっても失業率が下がらない。むしろ上がっているというところに危機感を感じる。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

実態の失業率はこれよりもっと高いです。中国には約3億人の出稼ぎ労働者がいますが、彼らは都市部の失業率には含まれません。全体の失業率があまり上がっていませんが、中国の国家統計局が「一週間に1時間でも働いていたら、失業にはならない」としているので、失業率は上がらないのです。実態はもっと深刻だと思います。

――所得、雇用の環境がこれだけ悪いということになってくると消費は難しい。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

若者の失業率は上の年齢層、特に30代、40代に感染していきます。30代、40代を雇用すると人件費が高いわけですから、失業している20代の人を優先的に採用するので。30代、40代というのは住宅ローンや自動車ローンを抱えて子供もいるので、次は社会不安が起きる可能性が高いので早く手当しなければいけない。

――中国ではリベンジ消費は起きないのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

日本は個人に対する10万円給付金もありますが、中国は1人民元も出ていないものだから、不安が高まっているがために貯蓄率が上がっているわけです。消費が伸びない、投資が伸びないので、景気が回復してこないのです。