受け入れ要請が急増しているのは、感染症が広がっているためです。

いま特に流行しているのが夏風邪の一つ「ヘルパンギーナ」。1医療機関当たりの患者数は、6月25日までの1週間で5.79人まで増え、過去10年で最多となりました。

翌週は6.48人で警報レベルとされる6を上回り、7月18日に発表された最新のデータでは7.32人。3週連続で過去10年間の最多を更新しています。

この日、この病院の36ある小児用の病床は一時満床に。今、都内の小児病院は軒並み『満床に近い状態』だといいます。

子どもが病院に入院

「5日間ぐらい家でみていて、熱が下がらなくて咳がひどくて。『肺炎』て言われちゃって、その時も別の病院にかかっていたんですけど『ベッドがない』って言われて」

板橋中央総合病院 小児科 小泉圭美 看護師長

「10とか15の病院に断られて、やっとこの病院に来られたという方もいる。余裕はないですね」

厚労省の調査によると、小児科の病院は減り続け、現在は30年前の6割ほどしかありません。

院長はこの現状に『いつか小児医療は崩壊する』と危機感を募らせています。

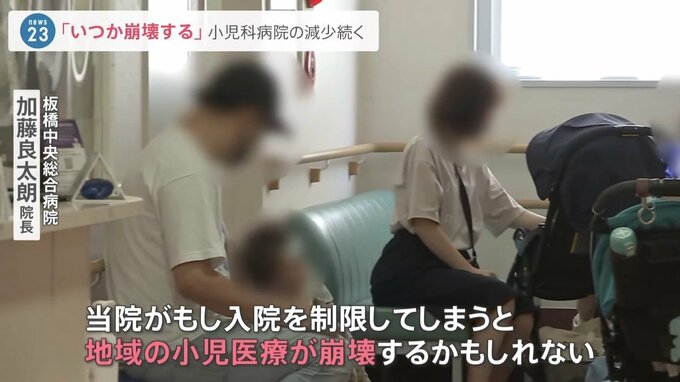

板橋中央総合病院 加藤良太朗 院長

「小児医療をきちんとやろうと思うと、救急もやらないといけない。小児の病床がなかなか増えない。当院がもし入院を制限してしまうと、地域の小児医療が崩壊するかもしれない。小児医療が脆弱だとは理解して、強化する対策を取ってもいいのではないか」

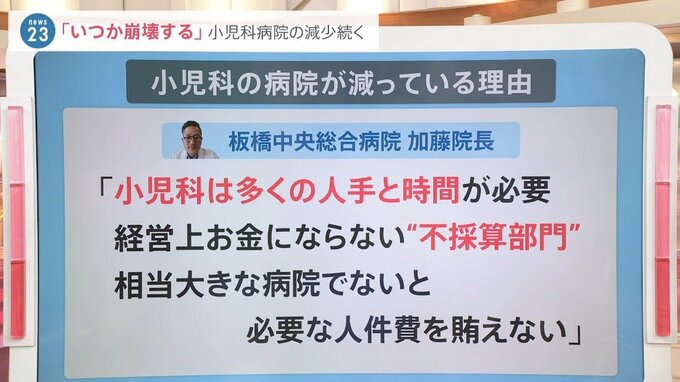

小児科病院が減少…理由は

山本恵里伽キャスター:

小児科の病院が減っている理由として、板橋中央総合病院の加藤院長はこのように話しています。

「小児科は多くの人手と時間が必要。経営上、お金にならない“不採算部門”。相当大きな病院でないと必要な人件費を賄えない」

小川彩佳キャスター:

子育てをしていると近くに小児科があることの安心感というのは、本当に絶大で、身をもって感じています。感染症が流行した際の入院調整を行ってくれるシステム整備、それから小児病棟を確保した際の補助など、行政サポートは今現場が必要としているところです。そして子どもを大切にする社会を目指すならば、こうした採算性に左右されることのない体制作りがあってほしいというふうに感じます。