年に一度、その時々の政権が経済財政運営の基本方針を示す「骨太の方針」。6月に閣議決定された「骨太の方針」から、岸田政権がどんな国作りを目指しているのか紐解いていく。

構造的な賃上げで「分厚い中間層」を。「こども」財源は議論先送り

「今年の骨太方針の副題は『加速する新しい資本主義~未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現~』としています」と岸田文雄首相。骨太の方針が始まったのは2001年。当時の小泉内閣は、予算編成の主導権を族議員や省庁などから取り戻し、官邸主導の象徴となった。

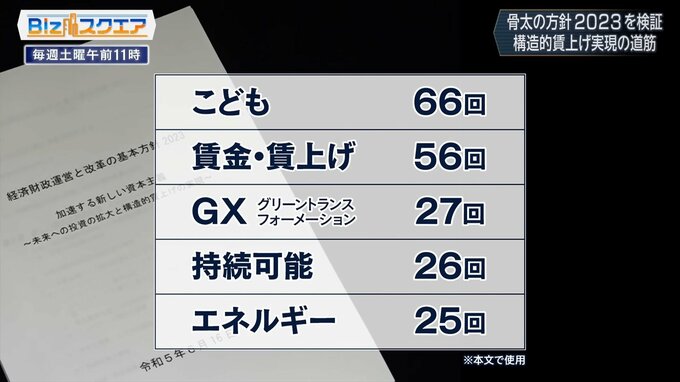

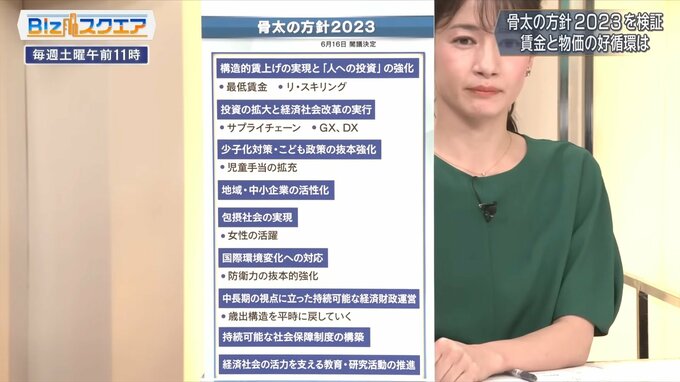

今年の骨太の方針で最も目についた言葉は「こども」の66回、次いで「賃金・賃上げ」が合わせて56回だった。岸田政権が掲げる賃金と物価の好循環。実現の柱となるのが、構造的な賃上げだ。これを中小企業にも広げ、賃金水準を底上げすることで、分厚い中間層をつくるとしている。具体的には、終身雇用を前提とする今の制度を改め、成長分野への労働力の自発的な移動を促そうというものだ。

カギを握るのは、人への投資だ。リスキリングの支援とともに、1社に長く勤めるほど優遇される退職金の税制の見直しなどが盛り込まれた。また、GX(グリーントランスフォーメーション)への投資を加速し、エネルギーの安定供給と脱炭素の分野で、今後10年間で150兆円を超える投資を実現するとしている。

岸田内閣が最も有効な未来への投資と位置づけるのが少子化対策だ。子供関連予算を若年人口が急減する2030年代初頭までに倍増させ、児童手当は所得制限を撤廃。支給対象を0歳から高校生までの全ての子供に広げる。また、第3子以降には月額3万円を支給すると明記している。ただ、具体的な財源については消費税を含め新たな国民負担は求めず、主に歳出抑制で捻出するとしており、財源についての議論は先送りした形だ。

首相自らが議長を務める経済財政諮問会議で策定される骨太の方針。コメンテーターの中空麻奈氏も経済財政諮問会議のメンバーとして議論に参加している。

――今まで批判する側だったのが作る側に回ってどうか。

BNPパリバ証券 グローバルマーケット統括本部副会長 中空麻奈氏:

半身は批判めいた目を持たなければいけないと思いつつ、半身は作成者でもあるので責任を持って皆さんに聞いていただかなければいけないなという気持ちもあります。

「好循環を図る」というところから始まって、いろいろなことが書いてあって何が争点だかわからない。骨太方針は1年間の経済財政運営の基本なので、ここに入らないと次年度予算の概算要求もできなければ予算も取れない。各省庁がみんなここに自分たちの文言を盛り込もうと必死になる。

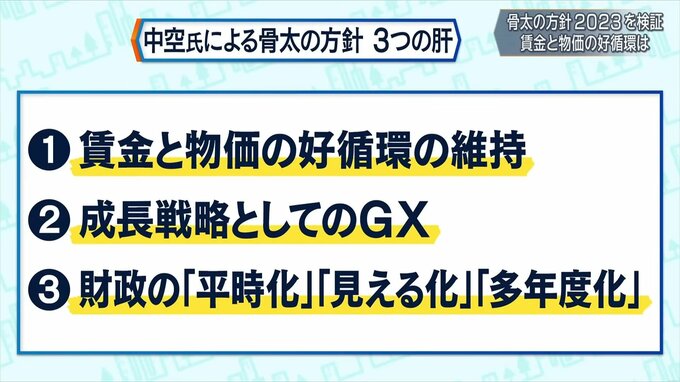

中空氏にポイントを挙げてもらった。

――一番は「賃金と物価の好循環を作り出す」。

BNPパリバ証券 中空麻奈氏:

1個だけ何か特徴を言えと言われたら、これだと思います。春闘で今年は結構高く上がってきました。そのいい芽をこのままつぶさないように行きましょう。賃金と物価の好循環でどんどん成長していくというホップ、ステップ、ジャンプのジャンプに行きたいというのが基本です。

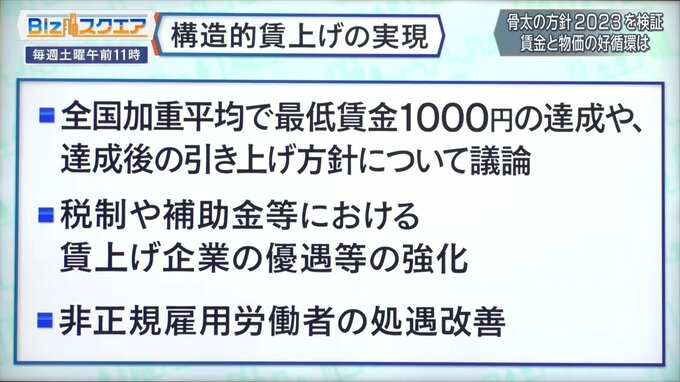

構造的賃上げの実現として、現在の最低賃金は961円だが、1000円の達成、そして達成後の引き上げ方針について議論。さらに税制や補助金等における賃上げ企業の優遇等の強化、さらに非正規雇用労働者の処遇改善などが掲げられている。

――賃金は最低賃金以外に政府ができることはなかなかないというところが一番苦しいところか。

BNPパリバ証券 中空麻奈氏:

賃金というのは基本的には企業が握っている大きなファクターですから、そこを何かしようと言っても難しいわけです。企業が賃金を払う方向にもっていくためには、経済成長を後押しするとか、例えば投資したら税制を優遇するとか、賃金上げたら優遇するとかそれぐらいしかやることがないので、一応パーツは出ているかなと思います。ただし、雇用市場をもっと流動化することとか、雇用市場を流動化するためにはリスキリングが必要だとか、そういった手を次々と打っていくことは必要だと思っていて、一応柱は打てているのではないかと思います。

――賃上げと物価の好循環を実現していくために何をするのか。成長戦略は昔から言っている話なので、そこの決意が見えにくいと感じる。

BNPパリバ証券 中空麻奈氏:

まだ足りないじゃないかと言われたらその通りです。何が必要かというと様々なところの構造改革しかないということや、今まで固定的に思っていた雇用マーケットをもっと流動化して、より硬直的ではないマーケットにするにはどうしたらいいか。働きに見合った報酬制度はどうやったらいいか。様々な工夫や何かは動いているのですが、今まであったことが急に明日コロッと変わるのは難しいので移行期が必要になってきて、移行期間だとやれる政策としてはさっき出たようなものになってしまい、不安を抱かせてしまっているということなのかと思っています。