JR新宿駅の山手線の車内で、座席に刃物を置いていた男性がいて、車内やホームが一時パニック状態になりました。今回の騒動、一体なぜ起きたのでしょうか。解説です。

なぜパニックに?“刃物騒動”

南波雅俊キャスター:

山手線での大混乱ですが、新宿駅で何が起きたのか。そして料理人の行動の問題点はどこにあったのかです。

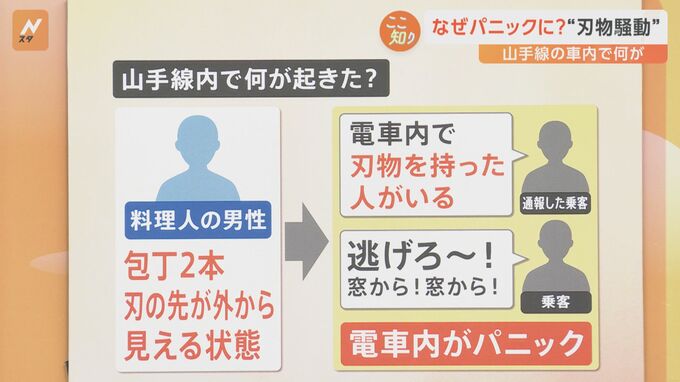

【山手線内で何が起きたのか】

料理人の男性が勤めていた店を辞めるということで、包丁2本を持ち帰っていた。ただ刃の先が外から見える状態だったということです。布巾のようなものにくるまれていたけれども見える状態だったということです。「電車内で刃物を持った人がいる」という通報が複数あり、「逃げろ!窓から!窓から!」という声も飛び交って、電車内がパニックになりました。

この状況について、関西大学の川口寿裕教授(群集安全学)は「状況を知らない乗客が『包丁』という言葉に過剰反応してパニックになったのではないか」と分析しています。

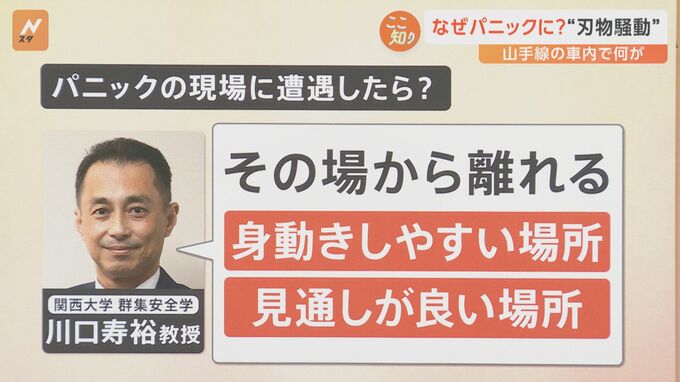

川口教授によると群集安全学では、対処法として

▼正しい情報を伝える

▼落ち着いて行動するのが鉄則

ということです。

ただ、現実的には難しい状況になると思うので、

まずはその場から離れること、身動きしやすい場所、見通しが良い場所に行くのが良いということです。

もし仮に、パニックの原因となっている人が、本当に何かしようとしていた場合には逃げられる 、状況が見られる場所に逃げてほしいということです。

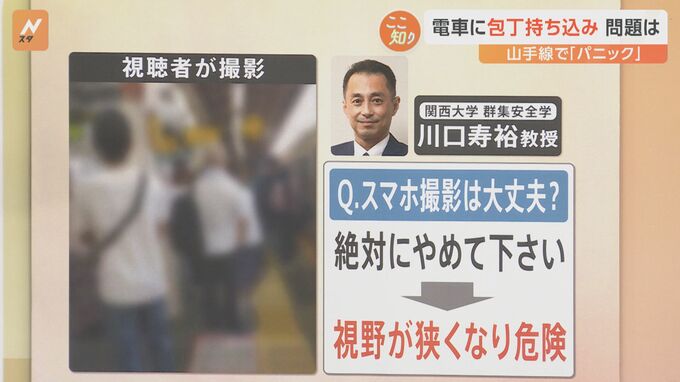

もしパニックの現場に出くわした際には、スマホの撮影は「絶対にやめてください」ということです。

スマホで撮っていると、視野が狭くなるので、何が起きているのか、どういうことが起きるのかが分からなくなってしまうからということです。

ホラン千秋キャスター:

満員電車で起きたら、どうやって身動きが取れる場所で、見通しの良い場所に陣取れるのかとか、状況によって非常に難しい問題だと思います。

慶応大学特任准教授 若新雄純さん:

パニックになる条件が全部揃ってますよね。包丁を持っていた男性と避難の話を分けて整理した方がいいと思います。

コミュニケーションの問題だと思っていて、僕らのコミュニケーション能力は、言葉を交わさない空間の時にこそ問われると思います。言葉をかけないから席を譲ったり、待ってあげたりする時があるじゃないですか。電車の中という公共空間も、わざわざ話しかけないけれども、お互いにいろんな情報を言葉を交わさずに伝え合ってコミュニケーションしていると思います。その中で起きやすいのが誤解です。ちゃんと伝える余裕がないわけです。

今回は理由があって「人を攻撃するつもりはありませんよ」という意思があったとしても、その状況が伝わりにくくて、ぽろっと包丁の刃先が見えたら誤解します。

いくら正当な理由があったとはいえ、刃物を持ち出す時には、絶対に誤解を受けないように気をつけるのが、公共空間を使う人のコミュニケーションのマナーだと思います。うっかり見てしまった時に、どうやって誤解しないようにするかは、とても難しいと思います。色んなことを連想すると思います。

こういうことになった時は、狭い公共空間で、どう動くのがいいかという訓練をしておかないと、とっさにできないと思います。

こういう時によく言われているのが「危ない」とか「包丁」と言うと、変な方に連想するから、「隣の車両に移動してください」とか「ドアが開いたら出てください」みたいな具体的な行動を指示した方が動きやすいと言いますが、とっさにできるかというと難しいですよね。