世界で初めての発見「液体をつかむ」トゲオオハリアリの知恵

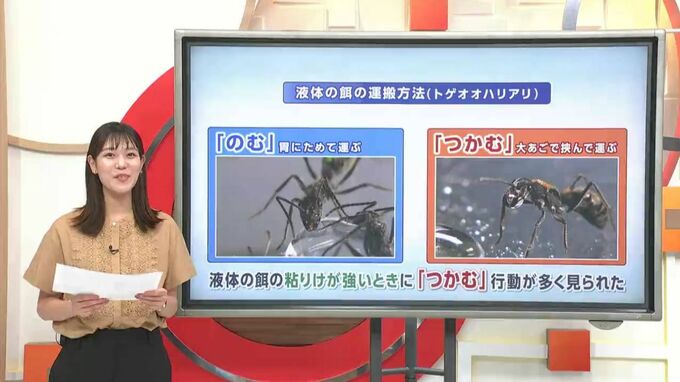

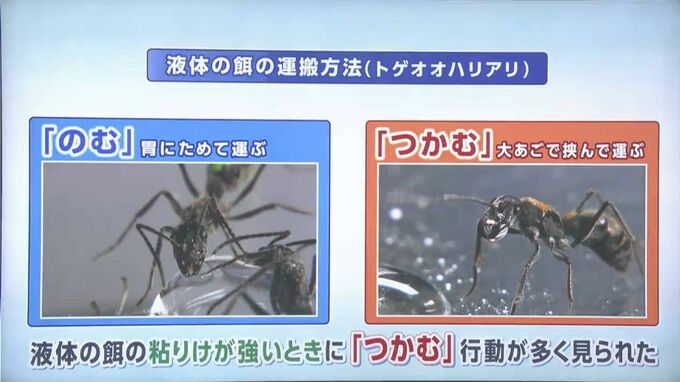

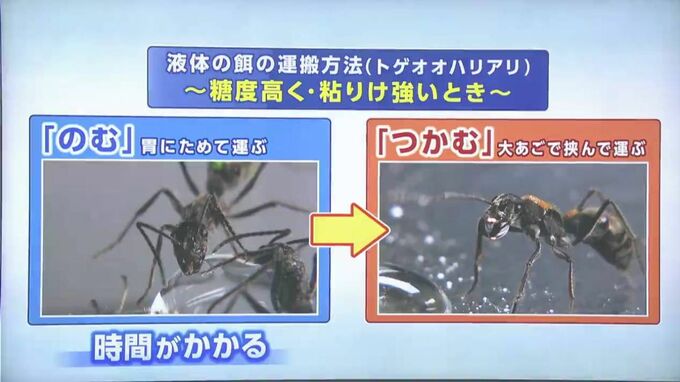

「液体の糖度」やそれに伴う「粘り気」が、運搬方法の使い分けに関わっているのでは?と考えた藤岡助教。実験の結果、液体の「粘り気の程度」によって「飲む」か「つかむか」の行動が変化することを発見し、粘り気が強いとき「つかむ」行動をとることが多いとわかりました。

また糖度が上がり、粘ばり気が強くなるほど、飲み込むスピードが遅くなることも判明。トゲオオハリアリは、飲むのに時間がかかる場合、液体をつかむなど効率的に運び方を使い分けていることが分かったのです。

そもそも、トゲオオハリアリはなぜ液体をつかめるのか

そもそもなぜ液体をつかめるのか…トゲオオハリアリは「液体の特性」を巧みに利用しているといいます。

(岡山大学農学部 藤岡春菜助教)

「大顎で液体をつかめることは面白いと思っている。液体の物理的な特性も効いてくるので、その辺を考えているときが大変で、頭が痛くなっていました」

トゲオオハリアリが顎でつかむ液体の量は、約1マイクロリットルと極めて小さく、液体に表面張力が働くためこの不思議な現象が成立するといいます。

研究を通じ、藤岡助教は「奥深きアリの世界」にすっかり魅了されてしまったといいます。

(岡山大学農学部 藤岡春菜助教)

「アリとはまあまあ長くなってきた付き合いなので、言うことをきいてくれているな、という気持ちが強いのですが、奥深すぎてずっと『アリに詳しいなんて言えないな』って。分かっていることをやるだけではつまらないので、分からないことを解明していくのはすごく楽しいです」

液体の餌を、粘り気の程度によって「つかんで運ぶ」か「飲み込んで運ぶ」かを使い分けているトゲオオハリアリ。

今回の発見が、いまだ謎の多いアリの生態のさらなる解明につながることが期待されています。

【解説】

液体を「つかんで運ぶ」という、アリの特殊な生態に関する今回の研究。映像でもご紹介しましたが、アリの中には液体を巣に運ぶとき「飲み込んで胃の中に貯めて運ぶアリ」と「大あごでつかんで運ぶアリ」がいるんです。

トゲオオハリアリのように「飲む」ことも「つかむ」こともできるアリは、とても珍しいそうで、そのトゲオオハリアリが運び方を使い分ける際の鍵となっていたのは「粘り気」だったんです。

糖度が上がり粘ばり気が強くなるほど飲むスピードが遅くなるため、運び方を効率的に使い分けているというのが今回の研究結果というわけなんです。

世界初の発見ということで、身近でまだ分からないことも多いですけれど、こういう身近なこともしっかり観察してみるのもアリかもしれません(ダジャレ)。