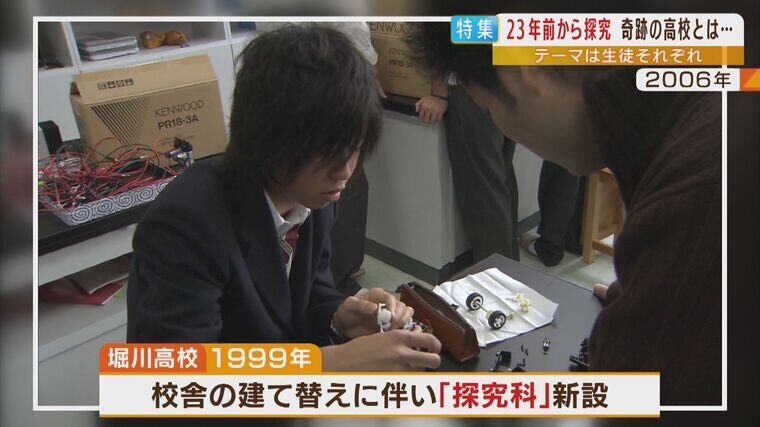

23年前に「探究科」を新設した京都市立堀川高校

その“探究学習”を23年前から独自で行ってきた学校があります。「京都市立堀川高校」です。堀川高校では1999年に「探究科」を新設。探究を学んだ初の卒業生は、国公立大学への現役合格者数が約20倍となり、全国の教育者に注目されました。

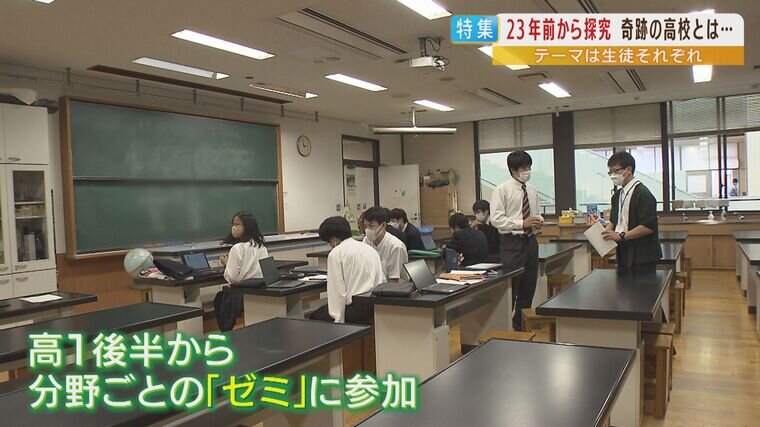

現在は、週に2時間「探究基礎」の授業があり、高1の後半から分野ごとにゼミに分かれて、一人ひとりが興味のあるテーマに打ち込んでいます。

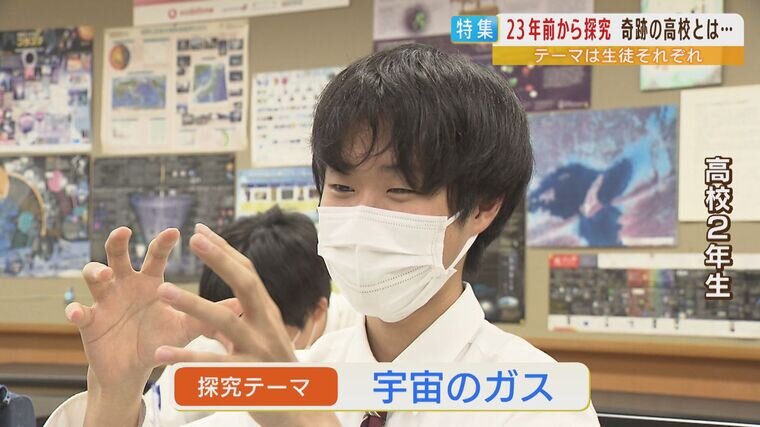

(高校2年生)

「(Q何を作っている?)アメンボの模型です。アメンボも水の表面張力を利用して浮いているんですけど、それを人に応用して浮くことって出来ひんかなというようにつなげられたらいいなと思って」

こちらの生徒はパソコンを使ってなにやら難しそうな計算をしています。普段勉強している数学を活かして式を組み立てていきます。

(高校2年生)

「宇宙のガスについて調べようとしています。星が爆発したときのガスの広がりとか、星があったときの重力で動く様子などに使えたらいいなと思っています」

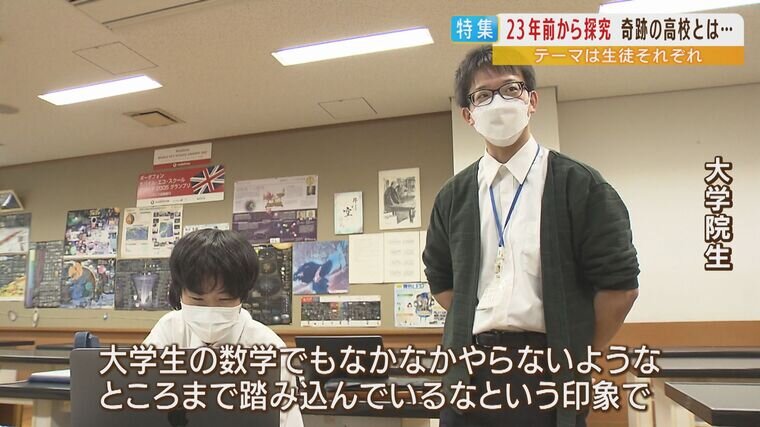

教員だけでなくアルバイトの大学院生も生徒たちをサポートします。

(大学院生)

「大学生の数学でもなかなかやらないようなところまで踏み込んでいるなという印象があって。正直僕もついていくのでやっとという感じですね」

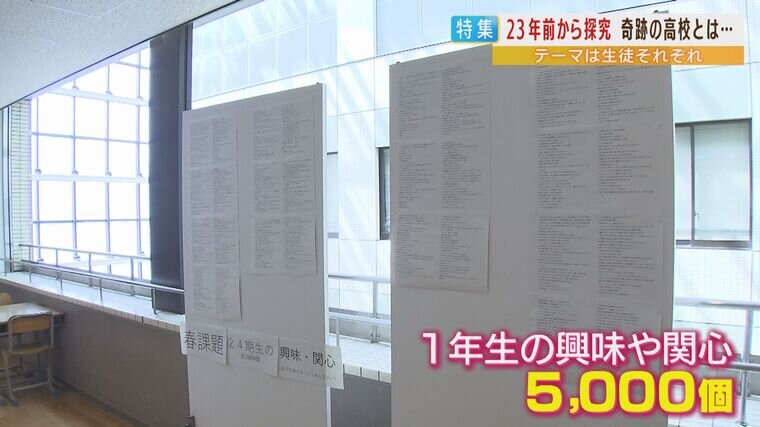

廊下には1年生の興味や関心など5000個が貼り出されています。

【生徒たちの関心】

「どうして鼻の穴は二つなのか?」

「なぜいびきの音は自分で意識しないのか?」

「顔が良い(イケメン・かわいい)と感じる条件はあるのか?」

取り組むテーマは違いますが、共通点は“探して究める”こと。研究を重ね、高2の秋にひとつの論文にまとめます。

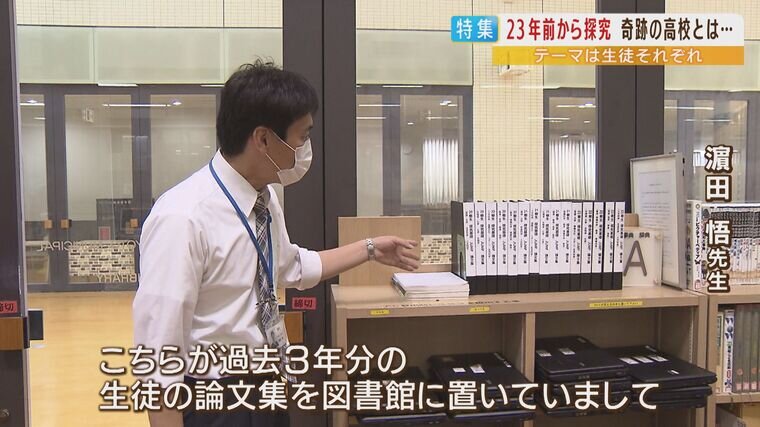

(堀川高校 濵田悟先生)

「こちらが過去3年分の生徒の論文集を図書館に置いていまして、いつでも在校生が見られるようになっています。この春に卒業した生徒たちの分ですけど、中にはこの探究基礎でやったテーマを追求したいということで、大学の特色入試や推薦入試にチャレンジする生徒もいます」