子牛の取引価格が暴落している理由は…

なぜ子牛の取引価格は下がっているのか。

(酪農家 鈴木雅隆さん)

「(買う側の)畜産農家さんたちも(育てるための)エサ代が上がっているからこそ、そこ(子牛の取引価格)で抑えるしかない」

通常は、エサ代上がると子牛の卸値も上がり、肉の小売り価格も上がる。このようにコストが吸収されていきますが、最終段階の小売りで肉が安いままのため、肉を出荷する畜産農家が高い値で子牛を買えなくなっているのです。

先日の競りに子牛を出していた静岡の酪農家からはこんな声も…

Q.経営状況はどうですか?

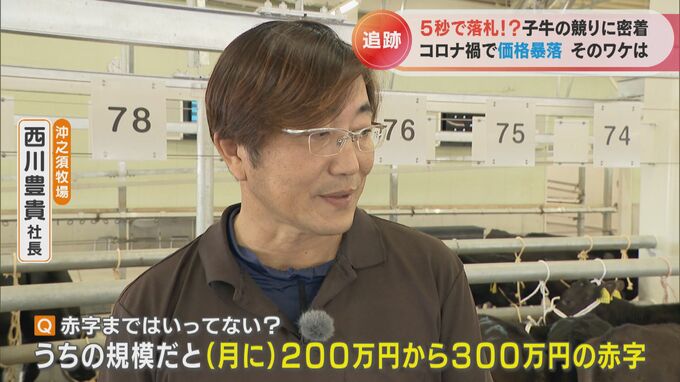

(沖之須牧場 西川豊貴 社長)

「本当に厳しいです」

Q.赤字まではいってない?

(沖之須牧場 西川豊貴 社長)

「赤字になっています。うちの規模ですと(月に)200万円から300万円の赤字。うちは2018年にスタートした会社で、その時は景気がよくて“牛バブル”と呼ばれる時代で、その残像がまだ頭に残っていて…」

(記者)[2014年のレポート]

「こちら乳製品の陳列棚ですが、バターは…ここだけですね! 『原材料不足によりバターの入庫が不安定になっています』と…」

2014年にバター不足が全国的に問題になり、国は酪農業への支援を強化。

設備投資などに対する補助金が出た上、エサ代もいまよりは安かったため多くの酪農家が規模拡大を進めました。これがいわゆる「牛バブル」。

しかし、その後始まったコロナ禍でエサ代や燃料費が高騰。

バブルははじけ、多くの農家で採算が合わなくなってしまったのです。

牛乳の消費量も下がっている中、国はことし3月から、乳牛を処分すれば一頭あたり15万円を支給する」という、正反対の「規模縮小」に向けた支援策を開始。

補助金目当てで牛を処分する農家も増えています。

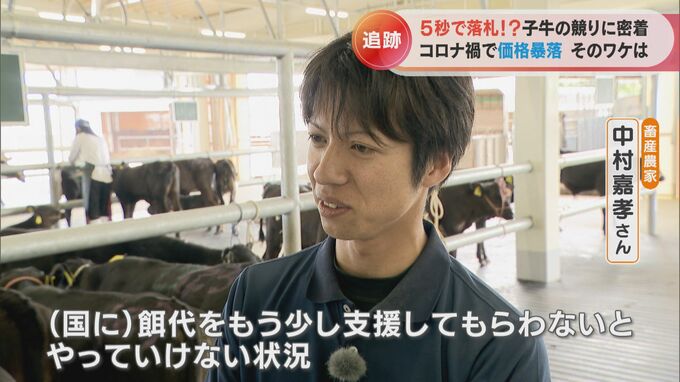

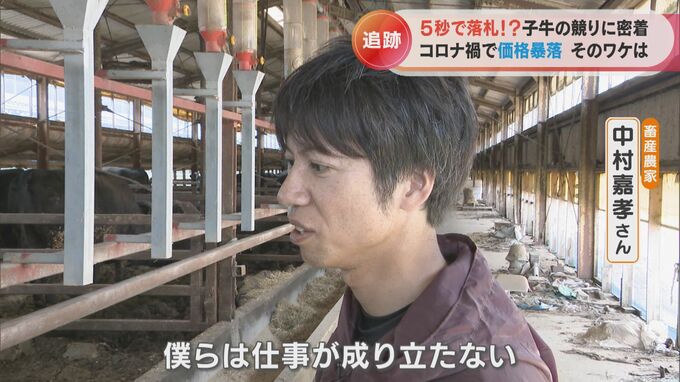

競りで子牛を買い付けていた田原市の畜産農家 中村さんは、今後酪農や畜産業界全体に深刻な影響が出てくると心配しています。

(畜産農家 中村嘉孝さん)

「(買う側としては)子牛が安くてうれしい反面、(子牛を出荷する)酪農家がいなくなって(廃業して)しまうと、僕らは仕事が成り立たない」

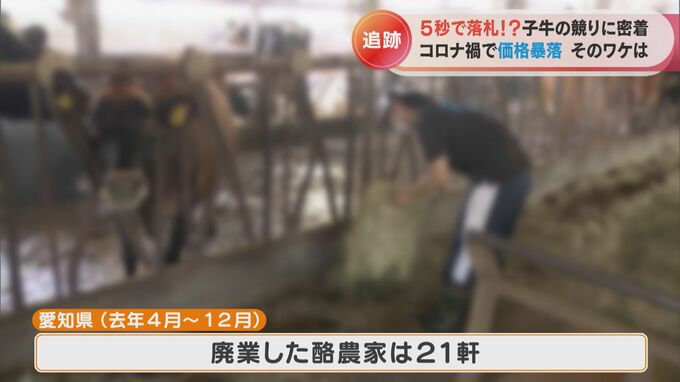

愛知県で去年4月から12月にかけて廃業した酪農家は21軒。

市場に出てくる子牛が減ると、育てる畜産農家も成り立たなくなるため、子牛価格の下落は長期的な目で見ると業界全体の縮小につながりかねないと言うのです。

揺れ動く国の政策に、混乱する畜産業界。

Q.今後どういう支援がほしいですか?

(畜産農家 中村嘉孝さん)

「いまとにかく経費がかかるのはエサ代なので(国に)エサ代をもう少し支援してもらわないとやっていけない状況。エサ代の支援ですね」